6月3日,舞蹈诗剧《只此青绿》——舞绘《千里江山图》在南京江苏大剧院展卷出演,这是这部舞剧的第82场巡回演出。《只此青绿》用舞剧的方式呈现了巨作《千里江山图》的诞生过程,《面对面》专访《只此青绿》主创,寻找“青绿”的感觉。

遇见“青绿”

韩真、周莉亚,80后舞剧编导,就职于中国东方演艺集团,曾有多部作品获得大奖,被称为当今舞坛的双子星。韩真、周莉亚和《只此青绿》结缘,最早可以溯源到2017年9月,当时,故宫博物院推出《千里江山——历代青绿山水画特展》。长达11.9米、距今900多年的长卷巨制,普通人难有一睹真容的机会,周莉亚和韩真排了两个多小时的队前往观看。

相隔两年多,2020年2月,周莉亚和韩真接到单位领导电话,希望她们创作一部以中国传统文化为方向的舞剧。在中国十大传世名画中,《千里江山图》让两人忆起了2017年面对这幅古画时的震撼。

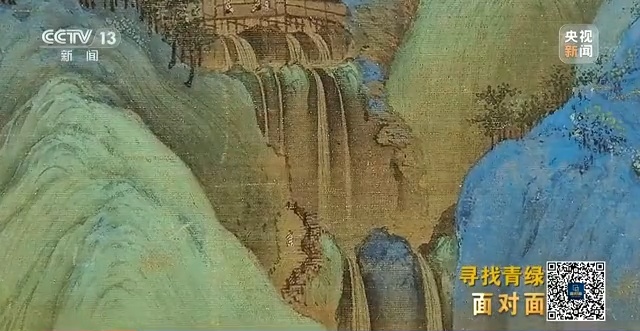

《只此青绿》总编导 韩真:很多人说你们为什么不选择《清明上河图》,我们觉得《千里江山图》的气势和它的青绿设色真的美到我们心里去了。我觉得是舞蹈编导本能的东西,我们发现了《千里江山图》层峦叠嶂山脉中间其实存在着巨大的可舞性,这个可舞性可能普通观众很难感受到。

宋朝徽宗时期,有两幅巨作名垂千古,一个是张择端的《清明上河图》,另一个就是王希孟的《千里江山图》——在这幅11.915米的长卷中,烟波浩渺、层峦叠嶂,山水之间野渡渔村、水榭楼台自然分布。它用石青、石绿两种天然矿物质颜料绘成,绚烂又自然、磅礴又轻盈,被誉为近千年来青绿山水画的第一神品。

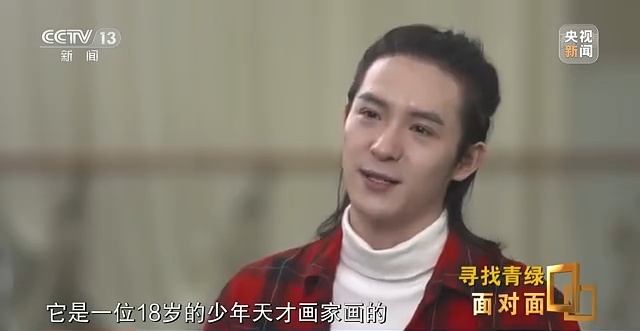

相传,《千里江山图》为18岁的少年王希孟所画,他是宋徽宗的学生,画完这幅画后不久便离开了人世。关于他的生平,史书上无迹可寻。而《千里江山图》900年的流传,题跋和印章透露的信息,也极其有限。因此,在《只此青绿》一年零八个月的创作过程中,剧本写作就占据了一年零三个月。创作团队去故宫学习,那里的工作人员给了他们最重要的灵感。

《只此青绿》总编导 周莉亚:参观他们一个宋代绘画展览,专门去看他们的文物医院,看到修复的故宫工作人员,我们想了解他们是怎样面对文物的,怎么和文物对话的,所以我们请故宫策展人王中旭老师作为整个剧的一双眼睛,他在剧中叫展卷人。

一位现代的文物工作者——展卷人,潜心钻研《千里江山图》,跨越时空走入北宋少年画家王希孟的世界,见证他绘制《千里江山图》的过程。这一人物关系确定了《只此青绿》时空交错的叙事结构。但文本的另一挑战是如何把故事嵌入到更广阔的时空中。国家级民间工艺大师和非遗传承人给了创作团队另外的灵感。

《只此青绿》总编导 周莉亚:《千里江山图》究竟出自谁手?在千年前《千里江山图》一定出自少年希孟的手,但是千年以后我们还得以和它相见,它出自谁的手?除了创作者本身,就是这些工艺、劳动人民、匠人们,我们都知道纸保千年绢保八百,八百年它应该是碎掉了的,包括它的颜色、矿物质颜料,我们还可以看到它,如果不是因为这些考古、文物修复者、研究人员,我们可能很难和这些文物相见,很难了解到文物背后的历史和故事。

《只此青绿》总编导 韩真:在我们看来,由古到今每个中华民族传承下来的,不管是文化的艺术的工艺的等等这些,其实都充满了一种古人奉献给我们的感觉,当我们找到抓手的时候,就发现我们结构可以慢慢向内聚拢,这是慢慢具象的过程。

展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画构成了《只此青绿》的叙事轮廓。剧本接近完成的时候,排新剧的消息让演员们跃跃欲试。这其中就包括25岁的张翰,他的目标很明确,出演《只此青绿》中的王希孟。

在《只此青绿》中,和展卷人以及王希孟同时贯穿全剧的,还有青绿这个角色。她不是一个具象的人物,她是千里江山图中的两种颜色和无限山河的视觉形象幻化,也是中国文化中有形亦无形的气韵和全剧审美的视觉最高点。韩真和周莉亚选择了孟庆旸作为青绿的领舞。

2021年3月,《只此青绿》整个演出团队正式开始排练。张翰如愿获得了希孟这个角色。但按照单位的运作流程,被选为某一个角色,并不意味着将来正式演出时就一定能登台担任这一角色。同时入选同一角色的,一般会有三个人,即常规的ABC角。

记者:谁来决定谁上谁不上?

《只此青绿》总编导 周莉亚:导演决定。

《只此青绿》总编导 韩真:好就可以上,达不到标准就不能上,舞台的标准大家都理解都知道,所以他们没有其他意见,因为他们知道我们的标准是公平的,我们只对舞台负责。

记者:你想演希孟,你观察有多少人都想演他,你的竞争者有多少?

演员 张翰:我们团那会儿在青绿剧组里一共有二十几个男孩儿,有十个我觉得内心都有一颗希孟的种子。

寻找“青绿”

基于此前对传统文化的了解,周莉亚和韩真知道:历朝历代中,宋人审美尤具文人气质,偏好极简极静,含蓄内敛。如何把这样的审美转换为舞台呈现,转化为演员的动作,这个过程在启动的时候注定无法快起来。

《只此青绿》总编导 周莉亚:好几次在青绿排练中都觉得走不下去了,你想实现的创新或者突破没有之前的经验,你不能很快判定是对还是不对。

记者:这种创作的体验以前有过吗?

《只此青绿》总编导 周莉亚:有,但没有那么焦虑,青绿是最焦虑的一个作品。第二个难就是对于演员,你要把他以前比如一些情绪性舞蹈的习惯、表演的习惯方式等一些惯性的东西撕开,然后重新组建,这对于我们导演来说难,对于演员来说更难。

演员 孟庆旸:正常舞剧的排法,大概先确定好人物以后,从这个人物的性格开始找动作,但是我们这个没有,前期一个月几乎没有进入动作,是找一种安静感。

这是一次对900多年前中国气质的深入寻找,整个团队,从导演、演员,到舞美、造型、服装、灯光,一起穷尽所能,寻找内心深处的那一抹青绿。

演员 孟庆旸:后来导演慢慢把我们身上很多东西都化掉,不按照以往的那种运动轨迹来,看一些关于宋代的画像,比如女性的画像,她有点溜肩垂背,整个会有一点这样的状态。

《只此青绿》总编导 韩真:要变换不同的赛道,今天这个招不行,我明天得想一首诗,打个比方,排到唱丝的时候,你要用诗去引导,用什么呢?比如“皑皑轻趁步,翦翦舞随腰”,她能感受到那种感觉。我给她们排青绿那一段,也是用字面的意境感去刺激,“待到秋来九月八,我花开后百花杀,冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”。你用这样的气力告诉她,这个舞蹈里面没有小女儿的柔情,要抛却掉你对于女性舞蹈我觉得要柔美要怎样,你要看到更大气更端庄更加有历史意味的状态,这种状态是低眉顺目的情况下你的内心是极度笃定的,当你出脚的那一瞬间,像是斗转星移一样的状态。

经过艰难的先破后立,“静待”“望月”“落云”“垂思”“独步”“险峰”“卧石”等一系列动作渐渐成形,山石凝滞,动静之间,俯仰千古时光,凛冽疏离中,意蕴流转;千里江山就此从900年的画中走向舞台。

与此同时,张翰也在苦苦寻找他心中的18岁天才少年希孟。为了准确掌握这位天才少年画家的神韵,在排练进行了一个月后,张翰专门拜师,定期学习绘画。排练之余,张翰就把自己关在宿舍里,仔细琢磨九百多年前希孟的少年世界。

演员 张翰:我买了两幅一比一复刻版的《千里江山图》的画,每天排练完,回到宿舍把那个图展开,叼根毛笔把自己想象成希孟,这个小人儿我当时怎么画的,房子我怎么给它画坏了,五个月排练我出去不超过十次,就把自己关在团里。

排练《只此青绿》的五个月时间,韩真和周莉亚对演员提出的要求是不能接商业演出,这期间,演员每天的训练时间远超12小时。

演员排练的同时,舞美师、造型师、服装师、灯光师等各个环节,也在通过各种手段,最大限度地还原九百多年前的那一抹青绿。

《只此青绿》总编导 韩真:上衣的那个绿,绿色带一点点墨色在上面,影调得非常微妙的一点点,再浅一点再深一点,光这个颜色追来追去可能就得十几次,就是要找那个最合适的颜色,中国的颜色其实非常高级非常雅致,但那个高级和雅致需要一点点找到。

什么是“青绿”?

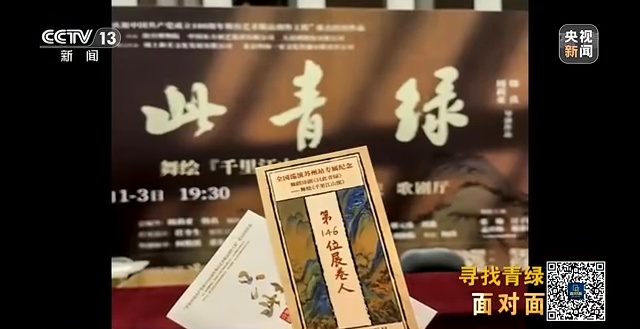

经过18个月的细心打磨,青绿气质初现。2021年8月,舞蹈诗剧《只此青绿》——舞绘《千里江山图》在国家大剧院首演,并迅速火出圈外,引起强烈关注。此后,这部舞蹈诗剧迅速在全国各地展开巡回演出,至今已演出八十多场。

演员 孟庆旸:每次情绪激昂推到那的时候,我站在前面,其他演员在后面下腰,那种感觉导演告诉我就像是会当凌绝顶一样,我站在最主峰代替希孟看到祖国这片大好河山,其实这种东西我感觉就像古人对我们后人的馈赠。我现在觉得,虽然演这么长时间我懂青绿了,但我发现她更难了,因为她代表的不是很具体的东西,就像我打开青绿那座大门以后,我突然发现她是无边无际的。

记者:那青绿是什么?

演员 孟庆旸:她也许代表着我们中国历史一种岁月感一种沉浸感,一种传统文化上下五千年那种感觉。

《只此青绿》在苏州演出时,戏票经过了精心设计,每一位持票观众都受邀成了展卷人,这一设计也刚好和创作者的初衷相契合。

记者:其实王希孟应当感到欣慰的,他虽然英年早逝,但是他的画能穿越将近一千年的时间,让你们两位现代的中国女性能够感受到他在想什么,他在做什么,他想给后人留下什么,某种程度上你们也在延续他做的事情。

《只此青绿》总编导 韩真:我记得当时聊剧本创作的时候,我们说最终想要做到什么,我们说如果观众走出剧院的那一瞬间,他带着满满的文化自信,我觉得这个作品就没白做。

记者:你们两位作为创作者经历了这么一场文化之旅之后,今天又提到期望所有看过的人出去会有一种自信,什么是文化自信?

《只此青绿》总编导 韩真:我自己的理解就是你知道自己的来处,认同自己的来处,我觉得这非常重要。

制片人丨刘斌

记者丨董倩

策划丨黄瑛

编导丨银建章

责编丨王枫

编辑丨张宏飞

摄像丨王扬 王忠仁 高忠

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像