水美天山,润泽万物。地跨东天山南北的哈密市是一个沙漠中的绿洲城市,人均占有水资源量不足新疆人均占有水资源量的二分之一,是新疆缺水地区之一。那么,怎么高效利用有限的水资源,提高各行业的发展呢?

哈密瓜防晒有妙招 浇水返潮靠“座椅”

我们先到哈密市伊吾县淖毛湖镇看一看,这里距离东天山160公里,平均年降水量只有11.6毫米,而年蒸发量却超过了4400毫米,这种光照足,降水少的条件,特别适合哈密瓜的生长。眼下,当地的哈密瓜迎来了集中上市期,今年的收成怎么样呢?

总台记者 蒋雪娇:哈密市伊吾县淖毛湖镇是新疆晚熟哈密瓜的主要种植区之一,从8月底开始,淖毛湖镇哈密瓜陆续成熟采收,现在每天都有2000亩左右的哈密瓜等待采收上市。工人们从凌晨四点就开始进行采摘,然后打包装箱,这些瓜装车后将送往浙江、广东等地的市场。

总台记者 蒋雪娇:哈密种植哈密瓜已有2000多年的历史了,现在有哈密瓜地方品种近300种。淖毛湖主要种植新密25号和西州蜜17号,也就是当地人所说的“黄瓜”和“黑瓜”。这里光照充足、气候干燥,昼夜温差最大可达到20℃以上,非常适宜哈密瓜生长。在冰川雪水的滋养和浇灌下,这里出产的哈密瓜脆甜可口,含糖量超过15度以上。瓜农分享了挑瓜的小窍门,哈密瓜果皮上网纹密度,也代表着瓜的甜度。在瓜长大的过程中,糖分越高果皮越容易开裂产生纹路,纹路比较多也说明瓜成熟度比较好。

总台记者 蒋雪娇:因为这里的紫外线特别强,瓜农们给每个哈密瓜都穿上了“防晒衣”,避免瓜晒伤。同时,浇水后的瓜地容易返潮,瓜农们还给瓜加装了“座椅”,把瓜垫高了以后能隔热防潮,避免烂损,来提高哈密瓜的商品率。在整个采收期结束后,纸袋、塑料垫和地膜都会进行统一的回收再利用。

总台记者 蒋雪娇:淖毛湖降水稀少,多年来,当地加快推进农业节水增效,实现晚熟哈密瓜有机栽培技术规程全县覆盖,推广哈密瓜膜下滴灌栽培技术,每亩地可节水35%以上,实现了水资源节约高效利用。新技术的运用,让哈密瓜品质明显提升,不仅糖度提升2度以上,储藏期也能增加15天以上。这也让淖毛湖的哈密瓜走向更远的市场。截至目前,淖毛湖镇已有3万亩哈密瓜完成了采收,预计采收将持续到9月中旬。

高效节水助力哈密瓜丰产丰收

传统农业在新技术的助力下,有了更好的收成。今年,哈密市共种植了6.67万亩的哈密瓜,预计产量将超过12万吨。那么,哈密瓜膜下滴灌栽培技术能给老百姓带来哪些好处呢?

哈密市伊吾县淖毛湖镇吾依来村村民 周茹刚:1.2米的薄膜铺上,底下铺的滴灌带,滴灌带的两边可以种瓜,也可以全部种到一边。这种节水技术一口井可以管300到500亩地 ,用水也少,也省人工,我们也省时省力了。在家里把井打开,我们在地里面转一圈就回家。以前,我们要人跟上水,看着水,一沟一沟地去灌溉,种100亩的话,我们十几个人才能管理过来。

哈密市伊吾县淖毛湖镇党委委员 张明生:之前大水漫灌,每亩的用水量大概在500—600立方米,膜下滴灌节水以后,每亩地大概就在300立方米左右。相对于传统的灌溉,膜下滴灌每亩节水将近200立方米。

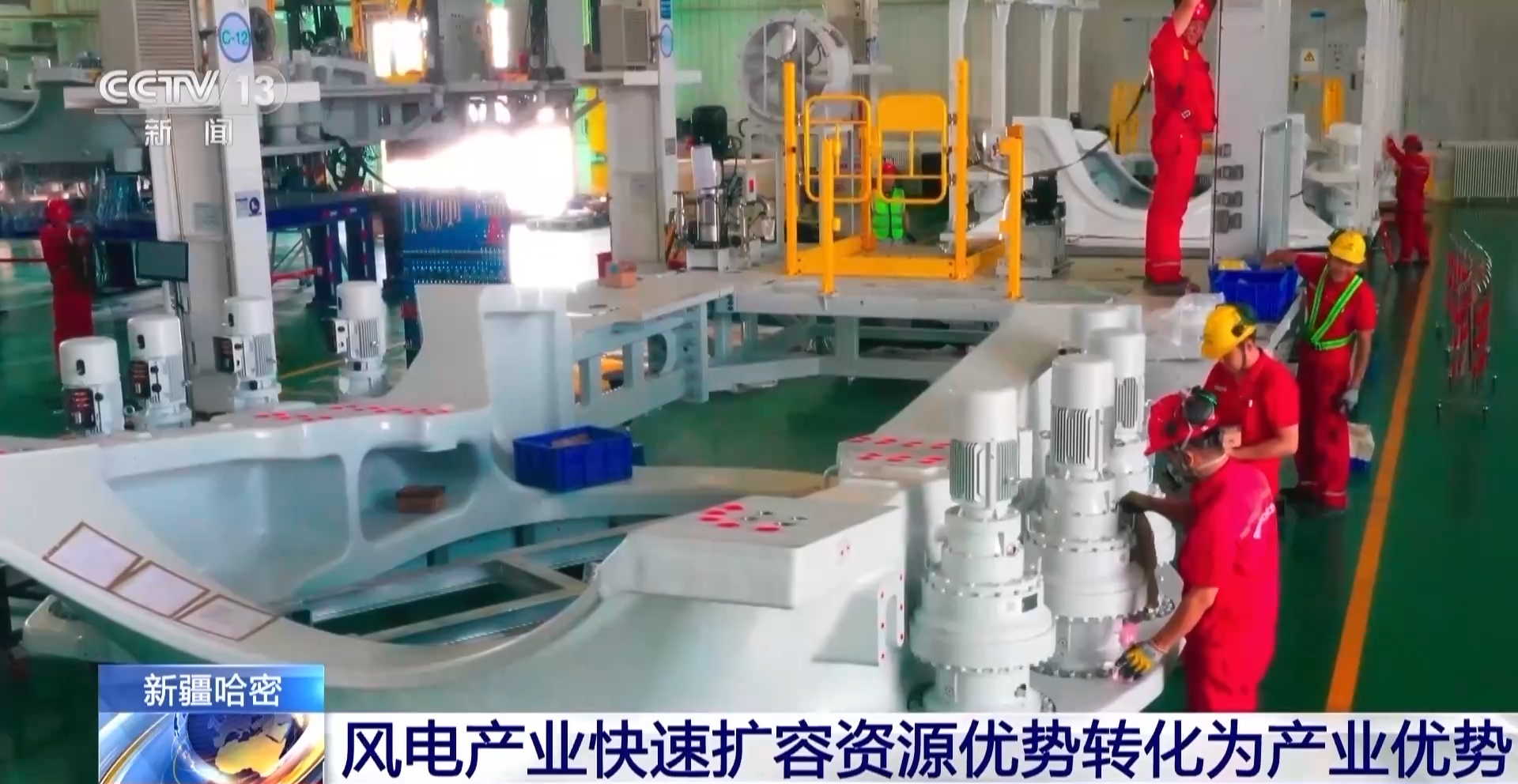

风电产业快速扩容 资源优势转化为产业优势

哈密地域辽阔,风光资源富集。新疆有九大风区,哈密占了三个,三个风区8级以上的大风天气一年超过200天。为了让大风变成动能,哈密建造了国家千万千瓦级风电基地,哈密已成为“疆电外送”的重要枢纽。为了让清洁能源产业发挥更大作用,近年来,当地又从水资源上想办法,在东天山脚下建起了大型“充电宝”。

在哈密十三间房“百里风区”,一望无垠的戈壁,放眼望去,一台台矗立的风机绵延数百公里。十三间房风区的风电装机规模达到了130万千瓦,目前在建的项目超过200万千瓦以上。

像这样的风电基地,在哈密还有三塘湖—淖毛湖风区、东南部风区。其中,东南部风区装机规模超过了500万千瓦。截至目前,哈密的风电装机规模超过1303万千瓦。风电产业的加速扩容,直接带动了风电装备制造业的崛起。

在哈密市高新区的北部新兴产业园里,一家企业的工人们正忙着装配新一代中速永磁智能风力发电机组。中速永磁技术能使同容量机组的扫风面积做到更大,以建造一个5万千瓦风电场为例,过去需要33台容量为1.5兆瓦的普通型风力发电机组,而现在,如果使用6.25兆瓦的中速永磁风力发电机组,8台就能搭建完成。

某风电设备有限公司总装厂厂长 梁腾飞 :新扩建年产能500万千瓦的二期项目,计划生产金风6兆瓦以上大容量风力发电机组,提升土地和风能资源集约化、精细化开发利用水平。

记者在产业园走了一圈,风力发电机组中所使用的风机、塔筒、叶片等主体设备也都能找到生产商,真正实现了本地化生产,园区每年可为风电市场提供上千套5兆瓦以上的风力发电机组。

哈密高新技术产业开发区副主任 哈力木拉提·阿布都热合木:在哈密高新区,主要装配件的本地化生产率已达70%以上,形成了年产风机500万千瓦、配套叶片1000套、塔筒1000套等风电设备生产加工能力,成为目前新疆最大、产业链最全的风电装备制造基地。

新能源装机容量和发电量的快速增长,给产业发展也带来一些难点和痛点,比如高比例风力发电和光伏发电的不稳定性,给电力系统运行带来巨大压力以及安全性稳定性风险。如何解决“风光”发电的烦恼,哈密在“水”中找到了解决办法。

位于东天山脚下的三道沟河道上,正在建设国网新源新疆哈密抽水蓄能电站,目前主体工程已全面展开。

哈密抽水蓄能电站就类似连接在电网上的一个“超级充电宝”,电站建有上下两座水库,当用电量大的时候,上水库就向下水库放水发电,类似充电宝的放电。当用电量小的时候,上水库开始从下水库抽水,类似充电宝的充电。通过自身的放电和充电,调节电网发电侧与用电侧的平衡,保障电网安全稳定运行。

同时,该电站还可提高哈密乃至新疆地区的风电和光伏开发消纳能力,发挥“以电保水”功能,优化东天山水生态。

据了解,哈密抽水蓄能电站计划将于2028年全部投产发电。

哈密市发展和改革委员会副主任 鄢凯:哈密抽水蓄能电站建成并网以后,年发电量为13.68亿度,相当于每年减少原煤消耗23.9万吨,减排二氧化碳59.68万吨,将主要承担东疆吐哈盆地风光新能源的开发、消纳和外送,是东疆新能源的重要储能重器,对新疆和西北电网的调峰、调频、系统备用和安全稳定运行具有重要支撑作用。

哈密河重现生机 水环境提质改善民生

水对于新疆哈密来说是重要的战略性资源,同时也关系到城市的发展和人民生活的质量。近年来,当地不断推进哈密河及其支流等生态恢复与保护工程,让一度断流的哈密河重现生机,沿岸居民的生活品质得到改善。

市民吴承功是哈密河国家湿地公园的常客,他家到公园走路只要五分钟。

市民 吴承功:早上八点钟,一个半小时要去晨练。晚上我会到健身广场去打打手鼓,跳跳舞蹈。

看着清澈的河水,吴承功说这是之前没有想到的。上世纪80年代,随着上游水库的建设和下游土地开发,加上气候等因素的影响,哈密河东西河坝水量锐减。到上世纪末,沿河道分布的众多泉眼干涸消失,哈密河完全断流。

为了拯救干涸的哈密河,从1998年开始,一系列增水工程陆续实施,持续为哈密河补水。

哈密市水利局副局长 钱柳洪:修建了引南增水管道工程,从石城子水库修建一条干渠向哈密河进行补水,每年能够给密河补水1000万立方米左右。

但补水的效果治标不治本,2019年,哈密市全面推进哈密河生态恢复与保护工程,先后实施哈密河有害生物防控、湿地生态水管理、栖息地保护与恢复等七大工程。

哈密市伊州区住房和城乡建设局副局长 余文亮:坚持不破坏原有生态、不破坏原有水系、不破坏原有植被的原则,打通、恢复并构建起东西两条绿色廊道,实现生态恢复。

哈密河生态恢复工程改善了城市生态环境,也带动了城市建设升级。豫园等主题各异的十个公园和两个广场沿哈密河相继建成,贯通全城的哈密河国家湿地公园,成了家门口的“天然氧吧”。

据介绍,近年来哈密市打造23处街头绿地,总面积达23.13万平方米,让市民“推窗见绿,抬脚进园”。

新疆哈密河国家湿地公园管理处主任 宋占士:哈密河生态恢复工程不仅是一项山水林田湖草沙系统治理工程,还是还绿于民、还空间于民的民生工程。生态恢复项目实施以来,新增绿地2157亩,绿化率由18%提高至78%。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像