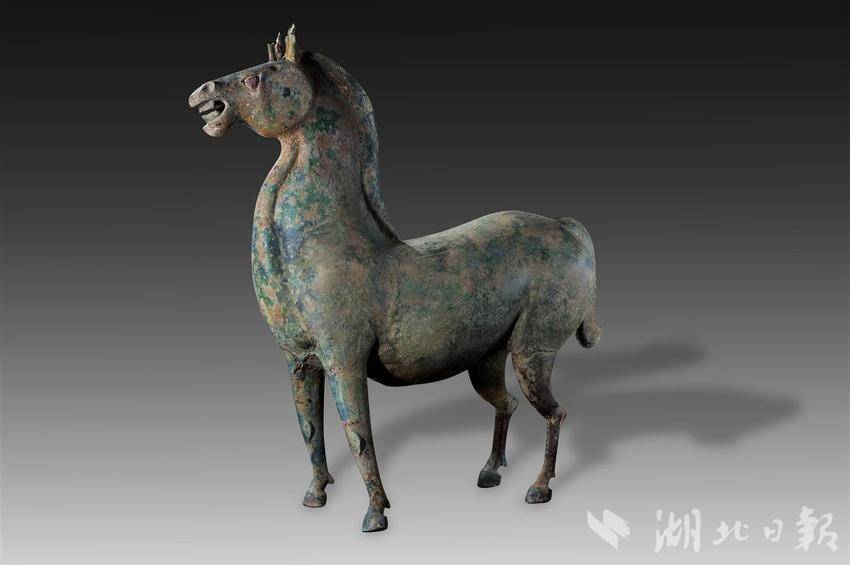

三国 青铜马 襄阳市博物馆藏

湖北日报全媒记者 海冰 实习生 郝梦月

在博物馆偶遇一匹来自三国的高头大马。5月17日,襄阳市博物馆新馆正式对公众开放,展出一件三国青铜马。青铜马按真实马匹的形体浇铸,身高、体长均为163厘米,重达360公斤,头微昂,作嘶鸣状,堪称“中华第一青铜马”。这匹马很快走红,吸引众多游客围观拍照。

湖北日报全媒记者在多家博物馆采访发现,除了欣赏国宝重器,打开博物馆还有新的视角——观赏动物世界,来博物馆遇见萌宠,还有“神奇动物”吧。

萌狗、玉猪、陶鸡——古人身边的“小伙伴”

除“中华第一青铜马”外,襄阳市博物馆新馆内,出土于襄阳王家巷遗址墓地的釉陶狗,也是新晋网红。

东汉 釉陶狗 襄阳市博物馆藏

“你看它眼睛圆睁,很萌的样子,是想跟人亲近的感觉吧。”讲解员秦媛媛娓娓道来,这件东汉釉陶狗,体型较大,通体施釉色,出土时釉色均匀完好,看上去很光鲜,不像其他陶狗灰头土脸的样子。所以,新馆陈列特意将其装进独立展柜,放在展厅醒目位置。

湖北省文物考古研究院副院长罗运兵介绍,马、牛、羊、猪、狗、鸡等六畜,是中国古代主要家养动物。“目前一般认为,我国在距今约1万年,在河北省的南部出现了狗。中国是世界上最早、最重要的猪类驯化中心之一,最迟在距今9000年左右,家猪在我国被驯化成功。”

天门石家河遗址出土陶塑羊

天门石家河邓家湾遗址,属于新石器时代遗址,出土了数以千计、制作精巧、造型丰富的动物陶塑,可确认的有狗、猪、羊、大象、貘、鸟类、鱼等。

狗是人类忠实的伙伴。石家河遗址出土动物陶塑中有各种姿态的狗,有的昂首翘尾站立,有的俯身蜷卧,还有背上驮着小狗的母子形象。大名鼎鼎的曾侯乙墓中,发现有一条殉葬狗。经专家鉴定,其为家养犬,年龄在5至10岁,推测为曾侯乙的宠物或猎犬。

战国 三人踏豕玉饰 湖北省博物馆藏

石家河遗址出土多件陶猪,学者对其形态进行分析,认为是基于原始的家养猪而塑造。湖北省博物馆藏战国三人踏豕玉饰,豕作奔跑状,颇具动感。荆州博物馆藏战国漆木彩绘猪形酒具盒,盒身为双首连体的猪形,两端各浮雕猪首、足,四足蹲状,憨态可掬。襄阳市博物馆新馆藏三国玉猪形握,温润晶莹,“猪是人类最早驯养的家畜之一,死者手里握猪象征着拥有财富”,讲解员如是说。

战国 漆木彩绘猪形酒具盒 荆州博物馆藏

牛在农耕社会十分重要。鄂州市博物馆藏一件三国青瓷牛车,雕刻传神,陶牛形体健壮,张嘴昂首,似在拉车缓行。该馆还珍藏一套三国瓷质牛舍,牛圈、棚顶俱全,还有三头健硕的牛似在进食。

三国 牛车 鄂州市博物馆藏

罗运兵说,到商周时期,湖北地区六畜就已齐备。至汉代,饲养六畜已相当普遍。考古发掘证实的古人养鸡、养猪等行为都能和文献对应起来,湖北多家博物馆都有相关文物收藏。

在荆门市博物馆、襄阳市博物馆新馆,均设有矩阵式密集展区,集中呈现大量仿照实用器制作的汉代随葬模型明器,包括陶猪、陶羊、陶狗、陶鸡、陶鸭、陶鹅等家畜俑,居住用的陶楼及粮仓、井、灶、猪圈等设施,再现了当时庄园经济的繁荣景象。

汉代 陶鸡 荆门市博物馆藏

此外,楚地盛产鱼,2000多年前的鱼在楚墓多有出土。湖北省博物馆《楚国八百年》展厅一条战国干鳊鱼,被网友戏称为“咸鱼翻身”。荆州夏家台楚墓出土保存完好的腌制鲤鱼,形态完整,历经千年而不腐。曾侯乙墓出土有鱼骨骨骼,经鉴定发现,其中4尾为鳙鱼,推测一尾体长约78厘米,体重约8公斤。

凤鸟羽人、鹿角立鹤——“神奇动物”在这里

除了日常可见的动物外,博物馆里还有一些古人想象出来的“神奇动物”。透过它们,我们可以一窥古人的精神世界。

龙是中华文化的象征,湖北各大博物馆珍藏着众多“龙文物”。其中,湖北省博物馆收藏的距今6000年左右的黄梅焦墩卵石摆塑龙,是目前已知的长江流域时代最早、形象最成熟、形体最大的龙。盘龙城遗址博物院收藏的绿松石镶金龙形器,是我国已发现的最早的金玉镶嵌饰件,推测为商代先民祭祀用的礼器。

西周早期 蟠龙盖罍 湖北省博物馆藏

商周以来,龙纹大量出现在青铜器、玉器、漆木器、丝织品上。随州叶家山墓地出土蟠龙盖罍、枣阳九连墩楚墓出土彩绘漆木龙蛇花瓣盘、荆州望山楚墓出土髹漆铜樽等,都是上乘之作。曾侯乙尊盘更是饰龙84条、蟠螭80条,造型美观,极尽奢华。

“楚人崇凤,开启了中华民族‘龙凤呈祥’文化渊源的滥觞。”楚文化专家万全文介绍,作为楚文化最典型的文物,虎座鸟架鼓已发现30来件,多见于楚国贵族墓中。湖北省博物馆收藏的九连墩楚墓出土的虎座鸟架鼓,属楚国髹漆艺术的代表作。

凤鸟被认为是飞翔于天地之间的神鸟,走进以楚文化为收藏特色的博物馆,可见虎、鸟、鹿等形象组合的器物,极具神秘浪漫色彩。

荆州博物馆藏战国漆木彩绘蟾座凤鸟羽人,造型奇特,制作精致,羽人为人鸟合体,寄托了楚人遨游九天、羽化成仙的愿望。该馆藏漆木彩绘双头镇墓兽,头插鹿角,睁目吐舌,狰狞恐怖,造型夸张,应是将多种动物的器官相互拼合而成。

同样神奇的,还有湖北省博物馆藏鹿角立鹤。这只亭亭玉立的长颈鹤,翅微张、颈上扬,头插两只鹿角、昂首伸喙、姿态悠然。其构思奇特、线条流畅,具有独特艺术价值,成为第八届中国艺术节的吉祥物“楚楚”的原型。

蝙蝠、大象、鹿、鱼——“吉祥动物”藏着谐音梗

福禄双全、年年有“鱼”、太平有“象”.......武汉博物馆收藏的明清玉器、字画等精品文物中的动物形象,蕴含着吉祥寓意。

中国传统文化中,因蝙蝠的“蝠”与福气的“福”同音,“蝙蝠”寓意“遍福”。其貌不扬的蝙蝠,变幻成各种形态的图案纹饰,与其他吉祥纹饰组合在一起,出现在古代的建筑、器物、服饰等上。武汉博物馆馆藏一件清代画珐琅花卉果盒,色彩斑澜,堪称精品。盒盖、盒内中心及小盘上均饰有“寿”字图案,五只蝙蝠环绕“寿”字,寓意“五福捧寿”。

“鹿”与“禄”同音,有吉祥、富贵的寓意。湖北省博物馆馆藏一件明代青白玉镂空秋山饰,充分利用玉质的本色,中部雕有两只青鹿,神态自然,寓意美好。武汉博物馆馆藏一件明代镂空松鹿图玉带板,质地莹润冰洁,纹饰精巧,描绘寒冬时节,小鹿在松林间嬉戏的场景,蕴含加官受禄之意。

武汉博物馆馆藏文物中还有多件象、鱼等吉祥元素的文物。大象厚重稳行,在中国古代常用来表达“太平(瓶)有象”“喜象升平”。鱼则有“鲤跃龙门”“年年有余”之意。

隋 灰陶十二生肖俑 武汉博物馆藏

此外,“生肖文物”是吉祥文化的一大特色。武汉博物馆藏隋代灰陶十二生肖俑,均为生肖首人身,身穿宽袖交领长袍、双手合于胸前、正襟危坐,造型生动,别具风格。

战国 漆木彩绘双头镇墓兽 荆州博物馆藏

战国 龙凤形玉佩 荆州博物馆藏

明 青白玉镂空秋山饰 湖北省博物馆藏

清 黄玉象 武汉博物馆藏