昨天(25日),第七届数字中国建设峰会的现场体验区向社会观众全面开放。截至昨晚的最新数据显示,25日单日人流量已经突破了10万人次,26日的预约数也已超过5万人次。记者注意到,和往年相比,今年的现场体验区里数字人产品大大增加,垂直应用大幅提升。一起去现场看看。

在今年峰会的现场体验区,记者转了一圈发现,有不少数字人的身影,它们有的应用在政务、会务领域,有的用在医疗、直播场景,涉及各行各业。通过装载不同的人工智能大模型,数字人可以实现和现场观众的双向交互。

记者发现,应用于政务领域的数字人,即使问的问题很偏门,它也能给出一定的答案和建议。

参展商 丛妹:有一个问题库,如果您提的问题不在问题库中,它就会调用大模型来回答。

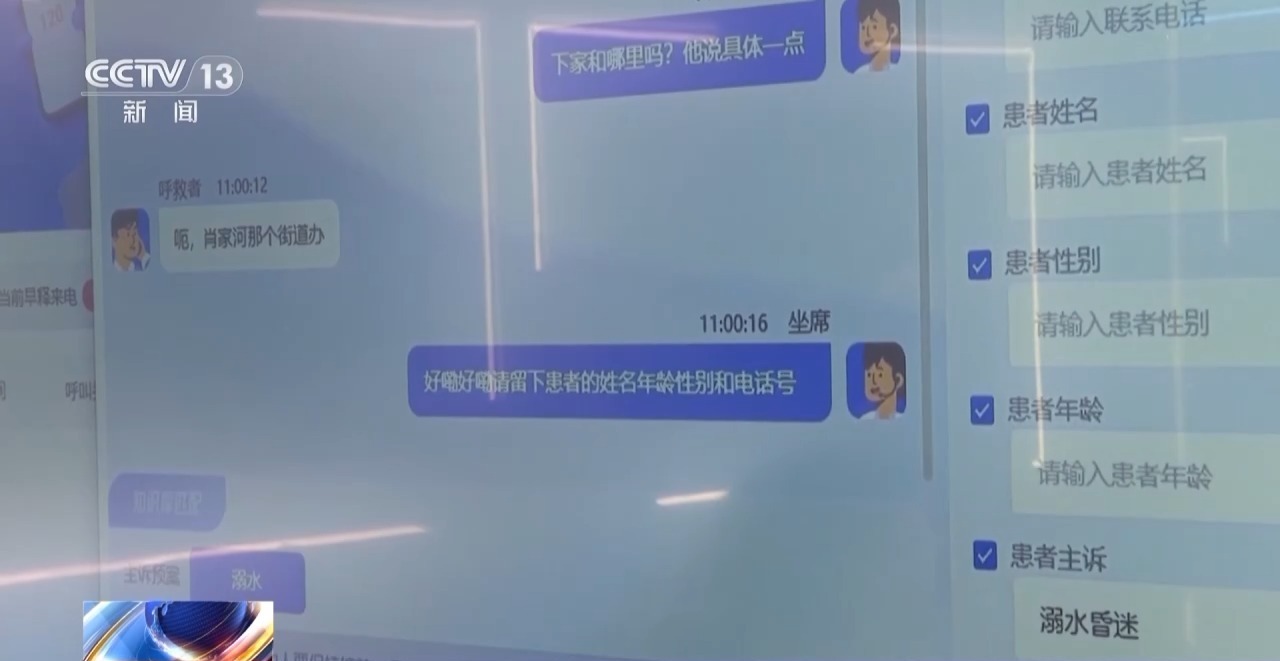

在现场体验区的一角,记者见到了健康数字人。对于患者在就诊中遇到的问题,数字人可以立即给出答案,提供解决建议。

参展商 陈晓娜:问答的过程中可以帮助患者去解决比如像药品说明、普通的就医常识,还有一些报告解读。

除了一对一的交流,记者还在现场发现,屏幕上的好几个数字人还聊起了天,观众可以加入其中,直接感受数字人之间的思维碰撞。

参展商 岳鹏:我们通过多个不同模型的多个数字人,去做一些深度的思考、头脑风暴、政策研判。

不少参展商告诉记者,在今年的现场,他们注意到一个新趋势,就是数字人的智能化交互能力显著提升。除此以外,相比市面上一些为了满足公众好奇而开放的体验式数字人,在今年亮相峰会的数字人中,不少已经导入专属知识,拥有超级大脑。

参展商 郭知智:数字人未来发展的核心是拥有逼真自然的形象动作,更接近人类的语言和思维,同时可以让人们低成本拥有数字人。数字人作为下一代交互的载体,通过融入语音、语意、视觉等各种类型的大模型技术,渗透到各个行业,为我们的生活提供更加智能化、便捷化的服务。

超过30个人工智能大模型亮相

今天(26日),第七届数字中国建设峰会的现场体验区继续向社会公众开放。据不完全统计,已有超过30个人工智能大模型亮相现场体验区以及25日举行的人工智能行业生态大会。对于人工智能大模型而言,是不是真的是“炒得很热、用得很少”“投入很大、盈利很少”?带着这些问题,记者在会场内外进行了采访。

在峰会现场,记者注意到,在通用大模型的基础上,越来越多的企业正在进军垂直大模型的赛道,医疗、金融、营销等几个行业,都是大模型使用的大户。

参会人员 杜国旺:现在正在向垂直领域、向行业领域,甚至向企业、产业这个方向发展。

参会人员 颜亮:在电子病历生成这一场景方面,行业大模型可以通过识别医患对话,15秒就能生成一份结构化病历。

有人认为,眼下的人工智能大模型浪潮是“雷声大、雨点小”,“炒得很热、用得很少”。果真如此吗?

参会人员 郭磊:大模型目前使用的人还不是很多,每一个应用都是慢慢去发展的。

参会人员 吴娜:我觉得还挺多的,我周边的亲戚朋友,还有同事都把大模型用在自己的一些工作中,包括生活当中。

参会人员 李东阳:我认为它还是处于上升期,比如说运用大模型去生成一些图片,去帮助大家形成一些文稿性的内容,会比较喜闻乐见一些。

资金投入动辄就数以亿计的人工智能大模型,被一些业内人士称为“少数人的豪华游戏”。那么眼下市面上的人工智能大模型,是不是真的是“投入很大、盈利很少”?

参会人员 陈翼钒:我认为现在带来的经济效益还是有的,比如现在用大模型代替人去做一些流水线的工作,可以节省很多的人力和物力。

参会人员 郭磊:我觉得是没有赚钱的,因为现在大部分AI的初创企业或者大模型企业,还在前期投入大量资金进行市场抢占、技术研发的阶段。

参会人员 吴娜:我觉得今年是大模型落地变现非常关键的一年。从To C(普通用户端)来说,我们现在用的还是以免费为主,但是现在很多已经开始在做收费的服务。

此外,在此次峰会上,首个煤炭行业全产业链国资智能云——“祝融云”和首个煤炭行业国家级区块链服务平台——“能源信链”相继发布。“能源信链”作为可信数字基础设施,将促进能源行业数据要素安全流通,为“祝融云”保驾护航。

参展商 孙劲飚:“祝融云”和“能源信链”的发布,为能源产业上下游企业提供场景化服务和特色化的解决方案,为推动能源领域在新质生产力的发展作出贡献。

数字赋能让文物“活起来”

在峰会现场,记者发现,数字技术正在与文物的保护、利用、展示深度融合,许多沉睡的“文物”正通过数字化手段“活起来”。

在故宫博物院的展台,VR体验、虚拟现实剧场、数字文物库等多种数字文物体验,吸引了不少观众。

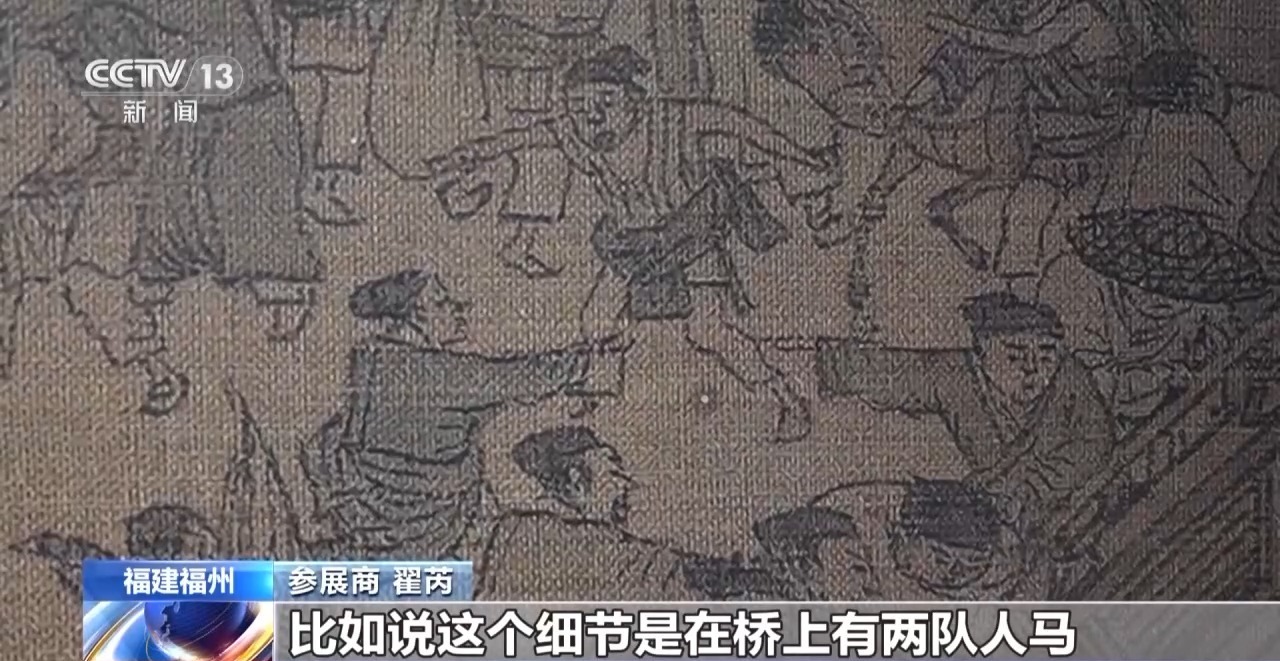

参展商 翟芮:比如说这幅清明上河图,采用了超高清采集,可以把整个画作无限放大,用我们的数字技术就可以看到很有意思的细节。

数字化技术的运用,不仅让名画讲起了故事,也能更大程度挖掘文物的艺术价值。在故宫博物院的“数字文物库”里,公众可以看到10.4万件文物的高清影像,促进馆藏文物的社会共享。

参展商 黄天玉:敦煌藏经洞被称为20世纪最重要的考古大发现之一,但是因为文物保存的原因,目前很少对游客进行开放。为了让这样的文化遗产活起来,也为了实现关键文物数据永续保存,我们在数字世界重建了一个虚拟的藏经洞,目前数字藏经洞也已经在小程序上线,可以对公众进行开放了。

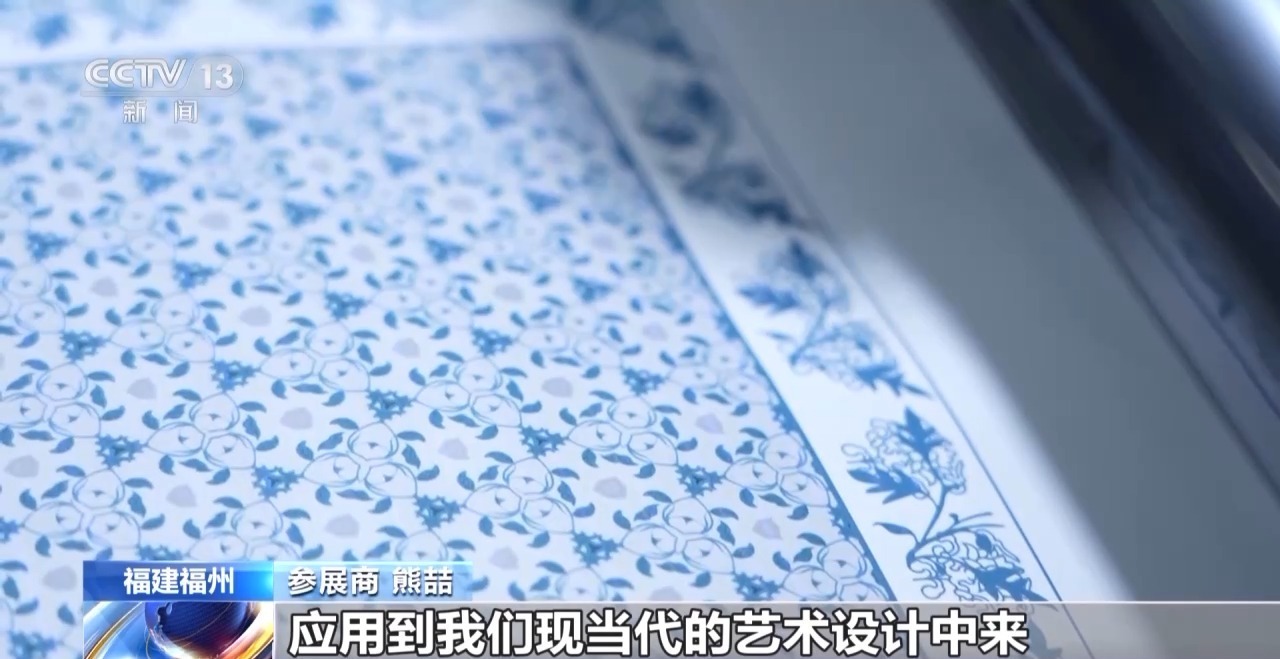

三维扫描、数字测绘等数字技术正在让文物“活起来”,也在帮文物更好地“存下来”。在现场,来自江西景德镇的古陶瓷基因库吸引了记者的注意。

专家告诉记者,过去御窑厂烧制的瓷器,专供曾经的皇室使用,大批未被选中的瓷器,则被砸碎深埋地下。然而,景德镇出土的海量陶瓷碎片时代序列齐全、考古信息丰富,每一块瓷片都能解析出上百条信息。

参展商 熊喆:我们把研究陶瓷的一些重要的点细化成8大核心信息,录入到我们的基因库里面,然后对它进行信息提取。这些海量数据可以应用在我们今后的考古发掘工作中,在文创开发方面,我们可以将这些古代的画面应用到现当代的艺术设计中来。