三峡移民博物馆与三峡大坝遥相呼应。 (湖北日报通讯员 郑家裕 摄)

游客参观水下归州。

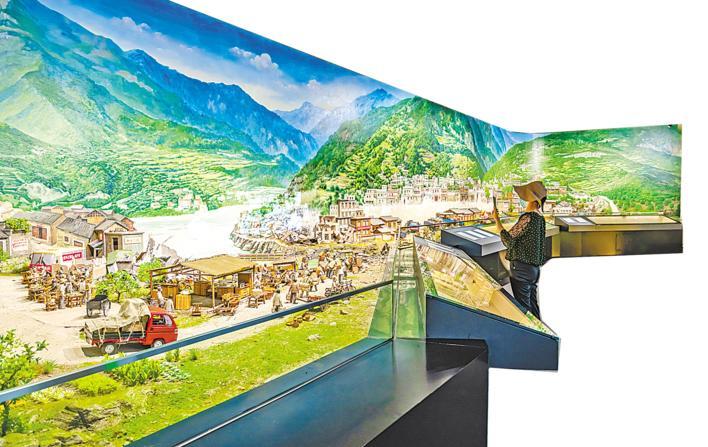

移民搬迁场景复原。 (湖北日报通讯员 郑家裕 摄)

扫码看视频

文/图 湖北日报全媒记者 金凌云 周泉 郭启超 通讯员 周华山 吴波

今年,是三峡工程动建整整30周年。

6月11日,位于三峡库区的秭归县徐家冲港湾之畔,湖北三峡移民博物馆正式开馆。

30年前,世界最大的水利枢纽工程——三峡水电站动工兴建,湖北21万峡江儿女,为支援三峡工程建设,挥别故土。他们中,有怀抱婴儿的母亲,有手捧家乡泥土的父女,有背着柑橘树的汉子,有步履蹒跚的老人,有骑在父亲肩头上的孩子。

作为我省首座依托三峡移民和三峡自然人文景观建设的移民博物馆,湖北三峡移民博物馆通过历史实物、资料图片、场景复原、多媒体技术等,沉浸式再现了三峡移民长达30年的大搬迁、大建设、大发展的恢宏历程。

截至6月24日,该馆参观人数已突破3.6万人次,单日最高峰参观人数达1.2万人。其中,不少参观者是老一辈三峡移民。

这是他们的记忆,也是时代的记忆。

重启“三峡之门”

湖北三峡移民博物馆是继重庆三峡移民纪念馆、云阳三峡移民展示馆之后,三峡库区第三座移民博物馆。

1992年4月3日,第七届全国人民代表大会第五次会议通过“关于兴建长江三峡工程的决议”。三峡工程历经百年梦想、70年论证,终于走向现实。

除了建设任务外,三峡工程最艰巨的任务就是“百万大移民”。其人数之多、范围之广,不仅在中国水利建设史上举世无双,在世界水利史上也绝无仅有。

湖北宜昌作为三峡工程所在地,移民范围涉及秭归、夷陵、兴山、巴东4个县区的31个乡镇、256个村、21.63万人。

“秭归搬迁9.8万人,为全省最多,并率先在13个搬迁县市中完成整体搬迁。”原秭归县移民工作相关负责人向伦昌介绍,秭归县因紧邻三峡工程,吃水最深,搬迁时间早,加之搬迁人数多、难度大,被确定为整个三峡移民工作试点。

2016年,秭归县面向社会公开征集博物馆建筑设计方案。同时,为了区别重庆三峡移民纪念馆,新馆被命名为湖北三峡移民博物馆。

博物馆主体建筑造型由“三峡之门”“故土”“新园”三部分组成,分为8个展区,建筑面积达1.3万平方米。展览内容分为三峡移民搬迁前、搬迁中、搬迁后三大历史阶段,涉及三峡自然历史、移民迁徙、库区及安置区建设与发展,全方位展示历史和成就。

再现“水下归州”

一座座生活过的老城,历经千年风雨沧桑;一条条熟悉的街道,承载着峡江儿女的乡愁记忆。

三峡移民博物馆里,最令人动容的莫过于“水下归州”。

千年古镇归州是秭归老县城,也是屈原故里,行政区划始于唐代。大坝蓄水需要搬迁沿江277个乡镇,离大坝最近的归州成为搬迁第一镇。归州镇的搬迁也打响了三峡清库“第一爆”。

三峡工程蓄水后,归州古镇的屈原故里牌坊、迎和门、唐家巷等街景,没入江底。

“水下归州”展厅约600立方米,水深4米。这个水下展厅通过浮雕、灯光、声像、投影等手段,微缩还原了古镇一角的建筑与民俗。

“这栋房子以前就是我家,小时候放学总从这里经过,路边还有一棵皂荚树。”看着水下的古镇老街,秭归游客王献眼眶湿润。

三峡蓄水情景展示屏上,水位上涨的过程令人震撼。2003年6月,库区蓄水至135米时,归州的民主路、解放街、建设街、胜利街4条主要街道被淹没,千年历史的归州古镇遗址全部沉入江底。

向伦昌介绍,随着三峡大坝蓄水从坝前天然水位62米,逐级上涨至135米—156米—175米,水位线下的城镇、乡村、公路桥梁、民房、农田等全部淹没。“为了不影响航道通行,也为了流域生态安全,老归州集镇实施了爆破清库,那些遗址也成了永远的记忆。”

从1992年起,秭归县城便从归州镇迁往茅坪镇,新县城选址在距三峡大坝仅两公里的上游凤凰山,两万多移民后靠或外迁。

归州入水后,那一声声打铁声、叫卖声、峡江号子声逐渐远去,老县城里的古民居、青石板街、江滩铺子和吊脚楼也渐渐消失。“这是博物馆中的历史,也是我们曾经真实的生活。”王献说。

永续“移民精神”

“挥一挥手,作别故园的千重稻菽;鞠一鞠躬,叩别黄土下的祖辈魂灵。”

一幅幅移民大搬迁的历史照片,记录了湖北库区移民离别老家的情景。

照片中,不少移民背着竹制背篓,有的装着锅碗瓢盆,有的是故土的橘树,还有的则是泥土。“很多移民从山下一筐筐将泥土背上山,用来覆盖高山岩石,重新种植橘树。”向伦昌说。

李大凤是归州镇屈原庙村后靠移民。因三峡工程蓄水,李大凤的房子被拆除淹没。

她说,政府当时在海拔175米以上的地方修了一条路,在路的两侧安置了住房。后来,又出资鼓励村民将山上1000多亩荒地开垦出来,继续种植柑橘。如今,李大凤家门口的伦晚树上,已结满鸽子蛋大小的青色柑橘果,日子也红火起来。

同为归州镇移民,周家湾村民李家宽感受变化最大的还是交通。周家湾村是归州连接江北的必经之道,李家宽住在归峡公路火炉子沟桥桥头,过去从村里去归州老集镇16公里,需要从香溪镇绕道,走一个石墩桥,步行约2小时。

经过葛洲坝工程、三峡工程建设后,大桥重建两次,修到了家门口,如今开车去集镇仅需十多分钟。“信息、交通便捷多了,只需一个电话,快递就会上门收货,老乡们的脐橙好卖了,村里的柑橘产业也快速发展!”

三峡移民博物馆展馆中央,一组巨大的三峡移民群体铜像将历史定格。

两侧的三峡石巨型浮雕,镌刻着36个金色大字:顾全大局的爱国精神,舍己为公的奉献精神,万众一心的协作精神,艰苦创业的拼搏精神。

这,就是了不起的三峡移民精神!

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像