相信很多人

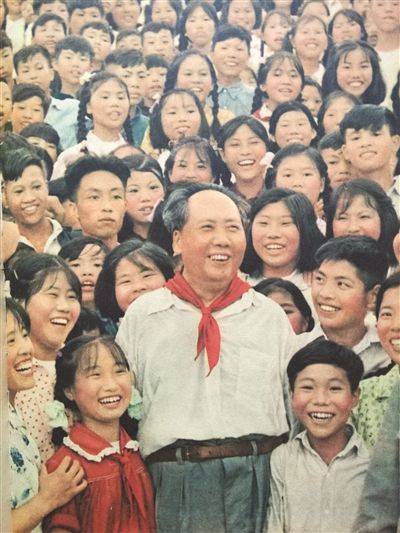

对这张经典照片并不陌生

1959年6月26日

毛泽东回到了

阔别32年的湖南韶山老家

毛泽东戴红领巾

站在韶山学校师生中间的照片

刊登在《人民日报》上

被收进小学课本

小姑娘叫彭淑清

小男孩叫蒋含宇

他们不仅是一双幸运的“金童玉女”

而且12年后

喜结连理

6月23日

这对站在毛主席身边的“金童玉女”

回到中国人民大学

参加了2024届毕业典礼相关活动

重拾岁月回忆

然而鲜为人知的是

他们作为“石油石化人”

曾在湖北荆门工作过8年

一张能听见笑声的照片

“毛主席戴上了红领巾,

少先队里高大的人,

笑的风要把人身撼动,

纸面上仿佛听出了声音。

…………”

——这是著名诗人臧克家

为经典照片《毛主席戴上了红领巾》写的诗。

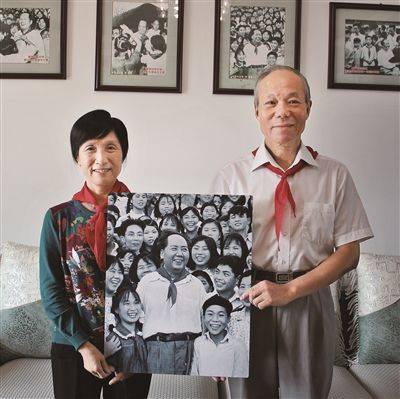

2013年10月14日,蒋含宇、彭淑清夫妇与老照片合影。 周沛 摄

蒋含宇和彭淑清都出生于毛主席的故乡韶山冲的小村里。当年14岁的蒋含宇是学校少先队大队长,彭淑清担任少先队大队委员。

1959年6月26日,毛主席回到韶山,重返故乡。前一天,老师告诉蒋含宇和彭淑清,有位重要领导要来学校视察,学校决定由他俩给领导系红领巾和献花。

两个人既激动又紧张,蒋含宇特意准备了一条大号绸布红领巾,反复练习反手系红领巾。彭淑清则四处寻找鲜花。

第二天早上,他们远远地看见毛主席打着伞朝学校走来。彭淑清立刻跑到校园花圃采来夹竹桃、月季红扎成两捧花束。

毛主席在大家此起彼伏的欢迎声中缓缓走来。蒋含宇和彭淑清快步上前,向毛主席行了一个少先队队礼,把鲜花献给了他。毛主席亲切地询问他们多大、读几年级,并且教导他们“要努力学习,争取做个好学生”!

“毛主席这么平易近人,当时紧张的心情顿时就被幸福取代了。”虽然已经时隔65年,但回忆起当时那一刻,蒋含宇依然很激动。

当年他熟练地为毛主席系好红领巾,毛主席抚摸着胸前的红领巾,问他:“你的红领巾送给我啦?”

蒋含宇回答道:“送给您老人家了!”

毛主席又说:“那我就把红领巾戴到北京去,我现在又年轻了,变成少先队员了!”话里带着浓浓的乡音,十分风趣,引得大家开怀大笑。

就在这一瞬间,著名摄影家侯波按下快门,留下了这个珍贵的瞬间。

到毛主席身边上大学

为了纪念这难忘的日子,韶山学校后来决定将6月26日这一天作为学校的校庆日。不久,蒋含宇和彭淑清也得到了主席和韶山学校师生在一起合影的照片,他们在照片的下方郑重地写下了“幸福的会见,巨大的鼓舞”十个大字。

此后,他们的命运产生越来越多的交集。

蒋含宇和彭淑清在韶山学校读到初中毕业,并完成了高中的部分学业后。因成绩优异,两人被保送到当时的湘潭市一中。

1963年,蒋含宇和彭淑清双双考入大学,蒋含宇被中国人民大学国际政治系录取,彭淑清则来到北京石油学院炼油机械系学习。他们实现了自己的愿望——到毛主席身边读大学!

读大学期间,他们确定了恋爱关系。“当年我们大学的学制是5年。读大学期间,我们时有来往,不时相互看望,不过还是以学业为主。直到大四期间,我俩和朋友们一起到颐和园春游,不久后确立了恋人关系,正式开始交往。”彭淑清回忆道。

有情人喜结连理

1968年大学毕业后,两人均被分配到辽宁省工作,蒋含宇来到凌源县(现辽宁省凌源市),彭淑清来到锦西县(现辽宁省葫芦岛市)。

虽然在同一个省,可两个人的工作地点相距200多公里。路途遥远,他们只能靠书信来往。从毕业到结婚,两年半的时间,他们只见过3次面。

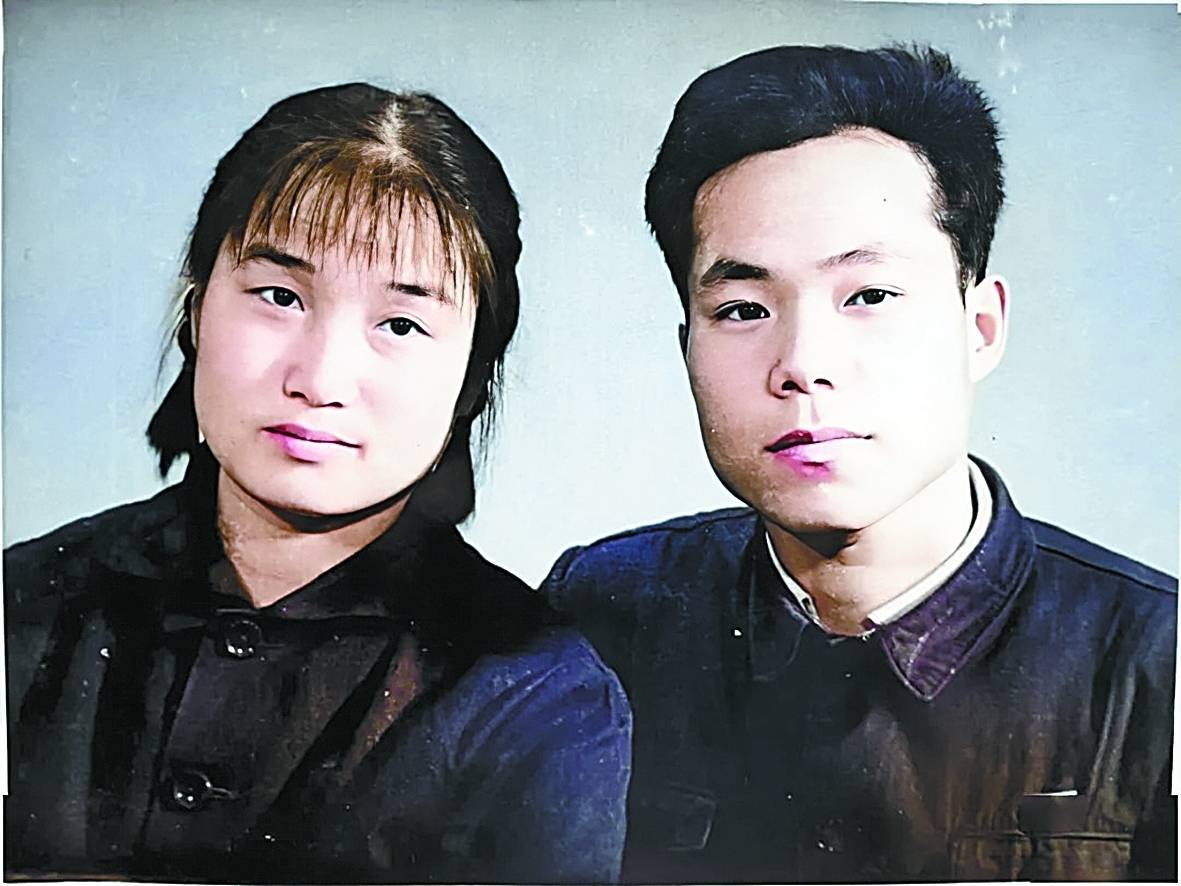

1971年,彭淑清、蒋含宇结婚照。 资料图片

近三年的“异地恋”后,两人终于决定结婚。

“结婚时,别说婚房了,就连一张床都没有。一个柳条包和几箱书就是所有的家当。1971年1月,淑清从锦西到我单位,还是利用一位老乡回家探亲的机会,借了他家作婚房。淑清惦记着厂里的工作,没待几天就回锦西葫芦岛了。”蒋含宇说,婚礼仪式也特别简朴。基本上就是单位领导主持,然后糖果、花生等一派发,就算是完成仪式了。

“哪里有需要,我们就到哪里”

1970年5月,湖北省荆门炼油厂筹建,需要从全国各地抽调技术力量。1971年9月,彭淑清不顾自己怀有几个月的身孕,毅然报名,来到会战指挥部16团,也就是后来的荆门炼油厂(现荆门石化)。

当时正处于建厂初期,周围一片荒野,没有厂房、没有宿舍,道路也比较差,住的都是自己搭建的芦席棚。

由于路上奔波,孩子提前1个多月早产,出生时不到4斤。厂里考虑到彭淑清的情况,丈夫不在身边,一个人既要照顾孩子,又要工作,就劝她回老家休完产假再来。可是她却坚定地说:“我是来参加会战的,不是来搞特殊的。”

1972年4月,蒋含宇从辽宁调到荆门。组织上考虑到他的专业,安排他在教育科工作。

当时从全国各地来支援建设的工作人员,都面临着孩子读书难的问题。蒋含宇和同事一起多方调查、组织力量,先后办起了小学、初中、技校和党校。解决了孩子教育问题,才能让工作人员安心工作,为企业的发展贡献力量。

那是一段既艰苦又难忘的峥嵘岁月。面对着艰苦条件,蒋含宇和彭淑清心里只有一个信念:国家哪里有需要,我们就到哪里。

忆及当年奋战在祖国石油事业一线的艰苦经历,彭淑清感慨良多:“现在的年轻人可能都不知道芦席棚是什么样的了,当时我们初到荆门,要自己打出芦席棚居住,亲手用铁丝、木头给芦席棚打固定。这种芦席棚一怕风吹雨打,二怕着火,因此,我们只能把粮票等重要票据放在盒子里,埋在地下,以防丢失。”

开发江汉油田的任务胜利完成时,蒋含宇和彭淑清夫妇已经在荆门住了8年。

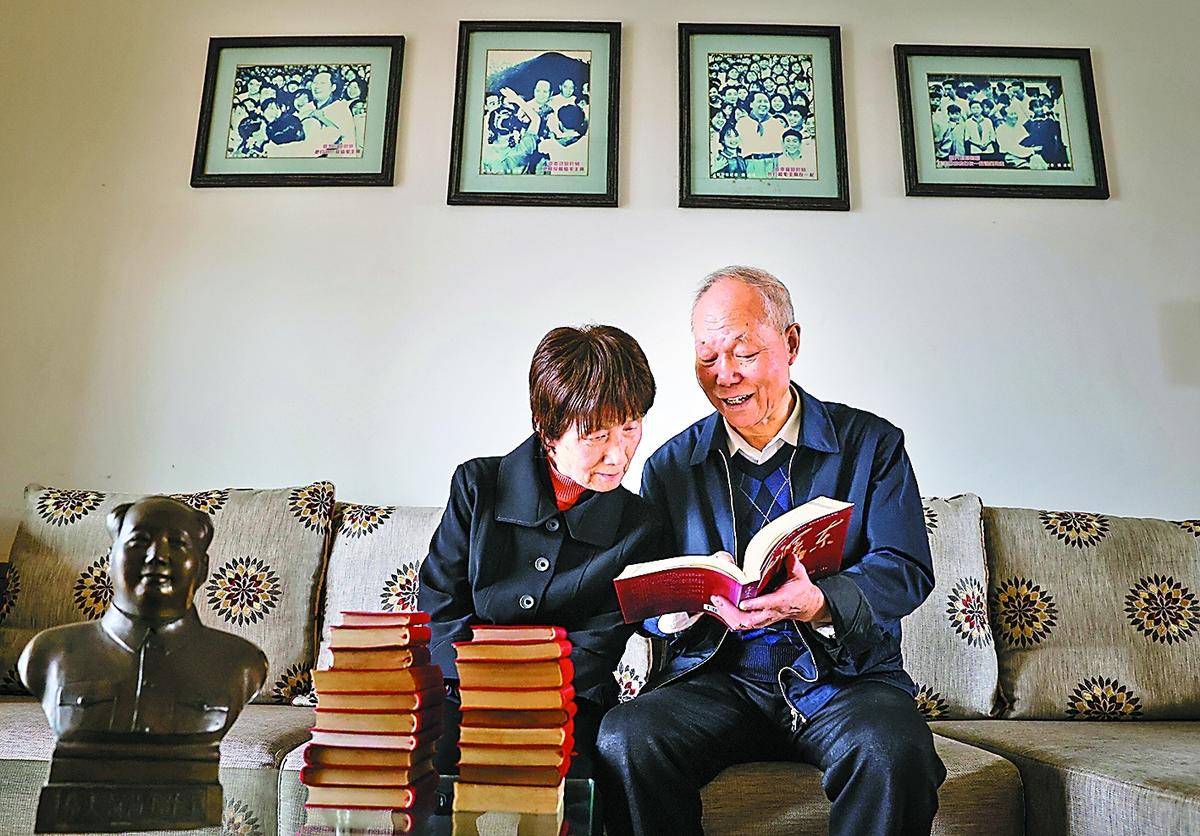

相守相伴,彭淑清和蒋含宇携手走过了53年的幸福时光。吴 霞 摄

1980年年初,夫妇二人转战江西九江,在江西九江炼油厂(现为中国石化九江石化总厂)继续为我国石油事业工作。1999年,彭淑清以江西九江石化总厂设计院高级工程师的职位退休。2005年,蒋含宇以江西石油总公司党委副书记、纪委书记的职位退休。两位老人现于江西南昌定居。

做红色文化的传承者

退休后,两位老人保持着老一辈石油石化人的红色底蕴,忙着收集整理红色藏品,努力做红色文化和社会主义核心价值观的宣传者和弘扬者。

他们收集整理江西石油20名参加过革命的老同志回忆录,编撰书籍《怒放的生命》;收集整理江西石油成立初期20余名老同志回忆录,编撰书籍《火红的岁月》。这些书籍成为珍贵的历史档案。

蒋含宇、彭淑清夫妇时常翻看收藏的红色书籍。吴 霞 摄

“收藏既是拥有,也是责任。我要把拥有和研究、展示结合起来。”蒋含宇说。曾有人专程登门高价求购他的藏品,但蒋含宇从未有偿出让过,他坚定地表示,等藏品更丰厚时,将会把藏品全部捐献给国家。

20年来,他们为企业员工、大学生、社区党员群众宣讲近百次,极大地弘扬了社会正能量。他们还利用重大节日,组织青少年和退休人员、关工委成员瞻仰革命遗址,举办座谈会,组织竞赛,开办员工课堂、红色文化展览……

在蒋含宇和彭淑清心里,一直有笑声在回荡。

那笑声来自1959年6月阳光明媚的一天,带着金色的光辉,照亮了他们此后的岁月……

来源:综合《中国石化报》、津云客户端、《中国新闻周刊》

编辑:赵琳、陈诗璠