极目新闻记者 涂梦蝶

通讯员 覃辰恺 王清江 邓浩

实习生 魏舒婷 董建花

当T台灯光聚焦在一条靛蓝披肩上,流动的“万字流水”纹样宛如古老歌谣在流淌——在刚刚结束的2025年中国国际时装周现场,来自湖北恩施的西兰卡普,正以先锋姿态诠释着“民族的,就是世界的”。

3月29日,湖北恩施天气依然微凉,湖北允曦文化艺术发展有限公司的展示区内却暖意融融。披肩、围巾、手提包等百余件西兰卡普(土家织锦)文创产品陈列其间,植物染色的靛蓝与茜红交相辉映,引得参观者驻足惊叹。“这款‘万字流水’披肩,纹样象征吉祥如意、生生不息。”西兰卡普代表性传承人谭艳宾手持织锦,向记者讲解道。

西兰卡普文创商品

一针一线织就千年密码

西兰卡普是土家语的音译,意为“花铺盖”,是土家传统织锦,也是土家族的“五彩活化石”,其历史源远流长,现有史料记载可追溯至东晋《华阳国志》“有兰干细布,兰干,獠言纻也,织成,文如绫锦”。西兰卡普技艺成熟于唐宋,精于明清。土家织锦历代都被当地土司作为上等贡品或著名土特产向朝廷纳贡。2006年,西兰卡普被列入国家级非物质文化遗产保护名录,成为土家族文化的重要象征。

历经千年时光冲刷,这项古老的技艺并未湮没于历史之中。近年来,一对姐妹花——谭艳宾和谭艳华——用她们的坚持与创新,让西兰卡普从深山走向了国际舞台。

秀场上的西兰卡普阳雀纹

2023年上海时装周上,姐妹俩带着西兰卡普披肩亮相,迪奥公司当场签订采购协议;2024年,姐妹俩的改良织机在新疆艾德莱斯绸产区引发关注。在刚刚结束的2025年中国国际时装周上,恩施设计师周琼以西兰卡普“四十八勾”“凤穿牡丹”纹样为灵感,设计出融合极简剪裁的时装系列,当传统织锦纹样与现代廓形巧妙结合,既保留民族文化底蕴,又展现出先锋时尚感,成为全场焦点。“我们想让传统纹样‘活’在现代生活里。”周琼说。

秀场上的西兰卡普

作为国家级非物质文化遗产,土家族织锦西兰卡普还被纳入铸牢中华民族共同体意识文物古籍展,在北京民族文化宫展出。

在恩施大剧院,民族歌舞剧《西兰卡普》也在上演。该剧自上演以来,已吸引国内外观众22万余人次,票房收入超3600万元。

今年2月27日,姐妹俩携西兰卡普文创产品赴京学习,实现历史文物与现实产品的“对话”。“启发了融合创新发展的新思路,增强了进一步将西兰卡普打造成中华优秀传统文化品牌的信心和决心。”谭艳宾表示。

西兰卡普披肩

织机前的“非遗姐妹花”

对于谭艳宾和姐姐谭艳华来说,与西兰卡普的缘分其实很久前就开始了。原来,姐妹俩从小学习舞蹈,曾穿着西兰卡普服饰登上舞台。多年的舞蹈生涯培养了她们对传统服饰的欣赏和热爱。2014年,她们决心让西兰卡普这项传承千年的技艺“走出大山”。辗转湖北、湖南、西藏……不断寻访织锦匠人,最终姐妹俩在湖南龙山拜师国家级传承人刘代娥。“当时师傅为了考验我们学艺的决心,大热天的连电扇都没给,以为我们坚持不了几天。”谭艳华回忆。姐妹俩每天在织机前挑纱、打结十余小时,汗水浸透了衣衫。一个月后,刘代娥被她们的执着打动,倾囊相授绝技。

西兰卡普手提包

“传统织锦色彩浓烈,但现代人更青睐简约。”如何让传统技艺融入现代生活?姐妹俩一直在苦苦思索。回到恩施后,她们决定调整经纬线密度,融入真丝材质,开发出围巾、雨伞、汽车头枕等100多款产品。她们还改良传统织机,发明了更为轻便易学的“两用织锦机”,并获得国家“实用新型专利证书”。“这种织锦机手脚都可操作,残疾人也能轻松上手。”谭艳宾介绍。依托“两用织锦机”,姐妹俩将西兰卡普带到了更多年轻人中间。从小学到大学、从国人到留学生,现在每年都有5000多人参与西兰卡普的研学和体验。

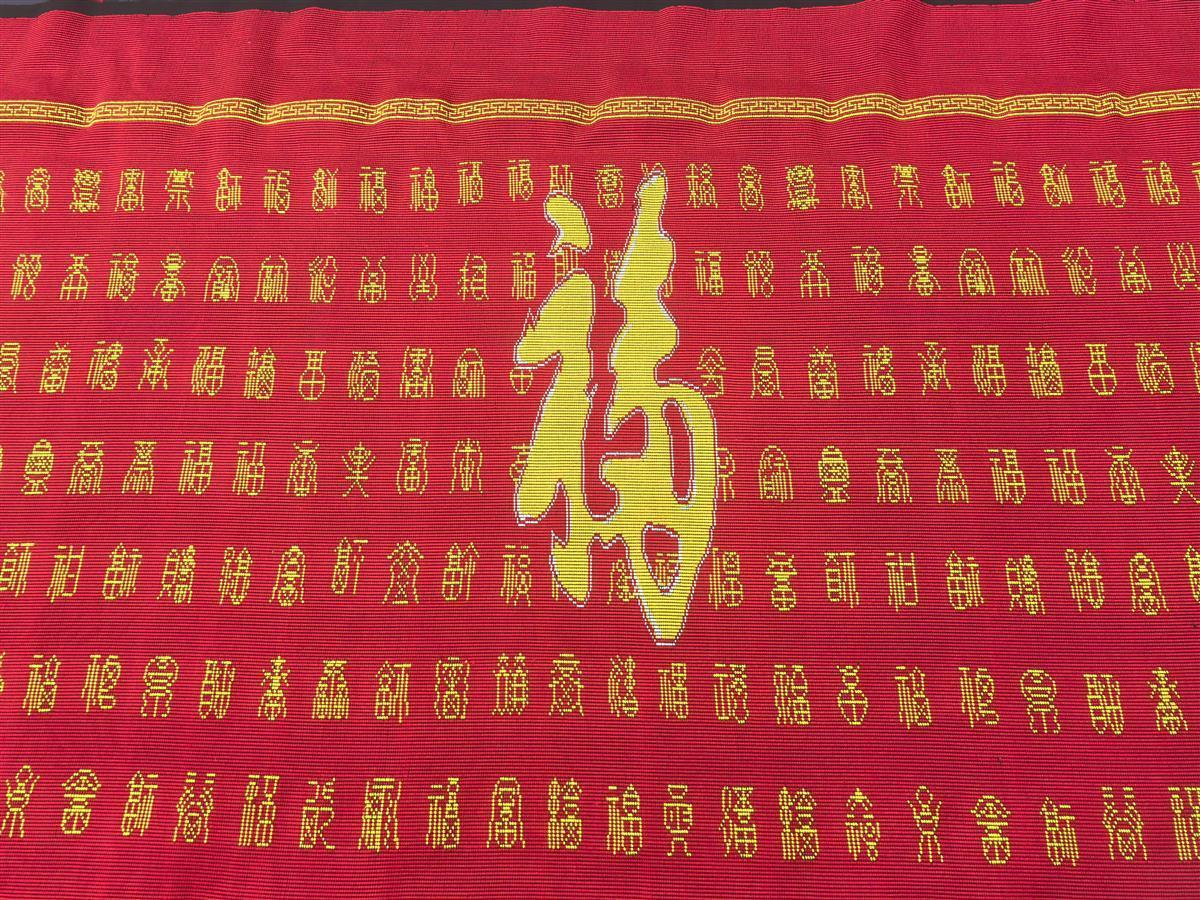

西兰卡普万福长卷(局部)

在恩施来凤县中华民族共同体体验馆,也可以看到许多来此体验西兰卡普织艺的民俗爱好者。当绣满“福”字的百米长卷缓缓舒展,精美的壁挂和服饰发出无声的邀请——古老的技艺承载着先人的智慧和祝福,对称均衡、自然古朴的纹样是代代流传,独属于中华民族的美学符号。在来凤县西兰卡普州级代表性传承人彭满妹眼里,西兰卡普不仅是一项技艺:“在2000多年的漫长传承过程中,西兰卡普注重兼收并蓄、改良创新,和汉族刺绣在长期交融互鉴中不断丰富发展,已成为荆楚大地优秀传统文化的代表。”

妈妈们的织梦空间

建基地、遍访老师傅、培训织锦技师……一直以来,谭艳宾和谭艳华想方设法寻找和培养志同道合的人。尽管每一步都走得很艰难,但对西兰卡普感兴趣的人越来越多。

现在,在恩施舞阳坝街道的培训教室,许多学员正在学习织锦技艺。完成系统培训后,她们可进入公司“妈妈岗”,按件计酬。谭艳华透露,这类岗位已帮助数百名妇女实现家门口就业。

在来凤,彭满妹也分散建设了多个西兰卡普“工坊”,开展技能培训,让农村妇女在家门口也能打工,既增加了收入,又解除了“留守儿童”的后顾之忧,其公司年创汇超4000万元。

织西兰卡普的“妈妈”们

“西兰卡普不仅是技艺,更是土家族的历史密码。”谭艳宾抚摸着一条靛蓝围巾说道,“虽然西兰卡普是土家族独有的织锦类型,但实际上,从汉族民间故事‘鲤鱼跃龙门’‘老鼠娶亲’到土家族‘万物有灵’的信仰观念,从土家织锦中的‘苗花’到湘西苗锦芭排中的‘升子花’,可以说无论是最初原始织布工艺中的经纬相交,还是最后挑织显花的蓬勃发展,都绝非某个单一地区、单一民族的创举,而是漫长历史过程中不同地域、不同民族之间共同探索、交融和努力的结果。”

如今,谭艳华姐妹俩的西兰卡普围巾、雨伞、包包等“新春暖心包”已通过国务院侨办寄往全球多个国家,围巾上的“万字流水”正流淌向世界。“我们的目标很简单——让更多人看见、了解、爱上中国传统文化。”谭艳华语气坚定。这一刻,传统纹样不再是博物馆里的标本,而成了连通古今、对话世界的文化芯片。正如设计师周琼所说:“真正的时尚,从来不是抛弃传统,而是让古老文明在当代重生。”

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像