湖北日报全媒记者左晨 通讯员刘博 朱浩

8月30日,武汉市武昌区杨园街电力新村社区的一栋老楼内,湖北日报全媒记者见到了99岁高龄的龚少清,他是铁四院的一名离休老干部,也是一名抗战老兵。

当天,铁四院党委走访慰问龚少清,为他佩戴上由中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民抗日战争胜利80周年纪念章”。

“我这辈子最骄傲的事就是跟着党走!”龚少清双手颤抖着轻抚奖章,向记者缓缓讲起了自己的抗战故事。

龚少清向记者讲述自己的抗战故事。(湖北日报全媒记者左晨摄)

“我是中国人,要做中国事”

龚少清的故乡在江苏省启东县。1941年,年仅15岁的他投身革命,成为江苏省启东新四军区大队的一名通信员。

说起自己从事革命的经历,龚少清眼含泪花,陷入沉思。

“戈拔同志(华东军区九分区第八团第二营营长,1948年6月牺牲),我永远记得他,他是我的远房舅舅,更是引领我走上革命道路的人。”龚少清说。

龚少清向记者讲述自己的抗战故事。(湖北日报全媒记者左晨摄)

有一天,戈拔戴着帽子、身着长衫,沉稳地走进龚少清家门。他一眼便注意到这个身形瘦高、眉眼机灵的小孩,关切地询问:“上了几年级?识得多少字?”

龚少清如实回答还在上小学,识字不多。戈拔微微一笑,鼓励道:“没关系,我来教你。”

说罢,他铺开纸张,工整地写下“我是中国人,要做中国事”几个大字,并耐心解释道:“身为中国人,就应做中国人该做的事。对我们而言,现在最紧要的就是打倒日本帝国主义,让中国人挺直腰杆,过上好日子。”

这简简单单的10个字,如种子般深深埋藏在龚少清心底,生根发芽。此后,他当了通信员,小小年纪就肩负起交通站和团部之间秘密传递信件和联络的重任。

“早上喝一碗稀饭,便要从一个地方跑到另一个地方送信,每天都要走七八十里的路程,有时候肚子饿得难受。”龚少清说,“只要想到是给革命队伍送信,我就跑得飞快,仿佛浑身有使不完的劲。”

有一次,他送信即将抵达交通站时,恰逢日寇到来。无奈之下,他只得将文件藏匿于玉米地中。待日寇离去后,他又匆匆折返,取回文件再送往交通站。

“子弹击中了我的颈部,鲜血直流”

担任通信员期间,龚少清目睹和亲历了日寇的种种暴行。几次三番向组织要求到连队去,直接拿枪打日寇。

1943年3月,17岁的龚少清终于如愿调到了东南警卫团的下属连队,成为班里年龄最小的战士。

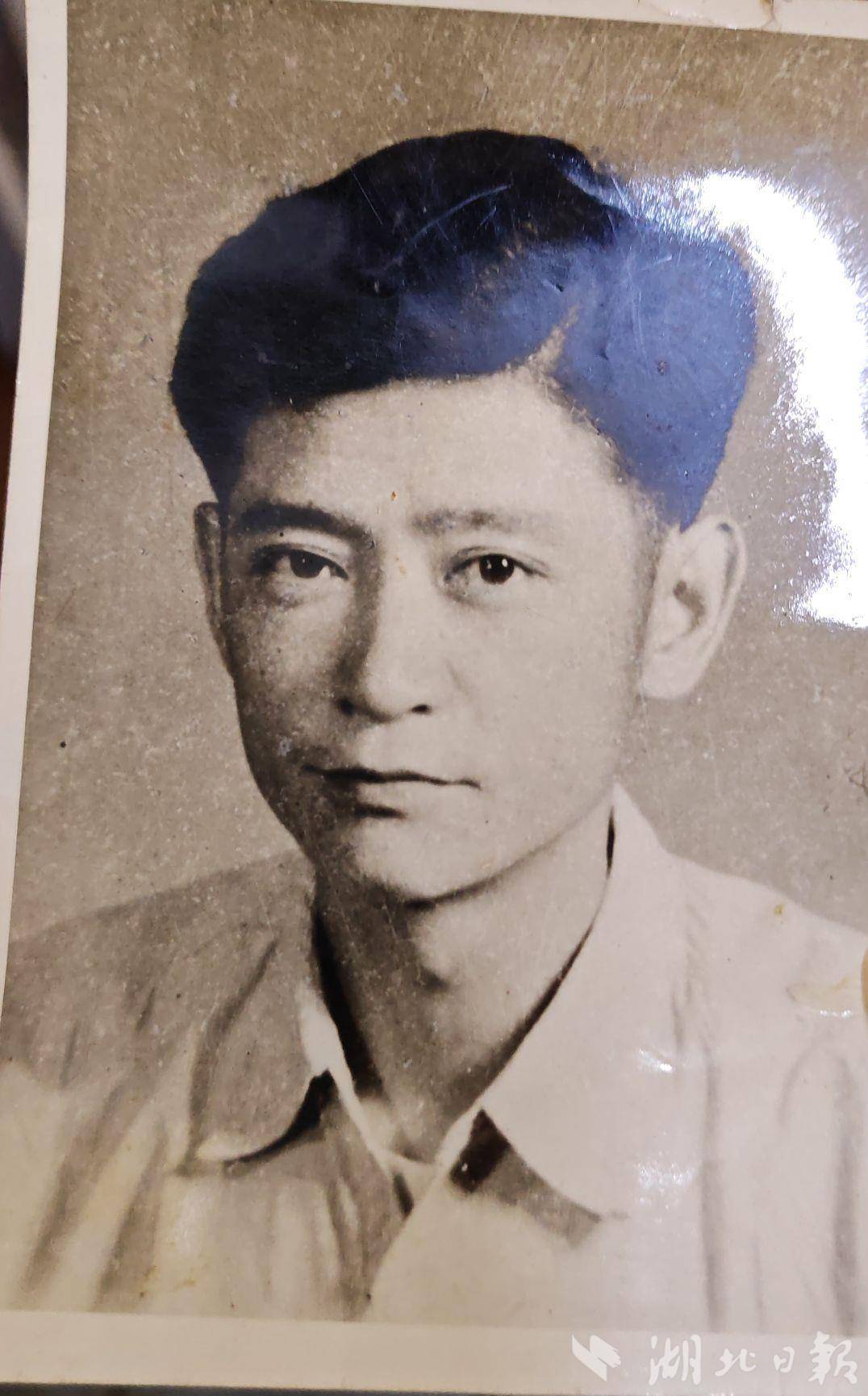

年轻时的龚少清。(湖北日报全媒记者左晨摄)

在连队,他不怕吃苦,班里的打菜打饭、内务卫生等活儿,他都抢着干。启东县南靠长江、东临黄海,虽地方不大,但位置重要,到处都有日寇的据点。他们时常下乡进村抢粮食、鸡鸭猪羊,甚至烧房杀人,无恶不作。

1944年夏天,30多名日寇和伪军出来抢掠老百姓。“组织上派我带两个班伏击敌人,要求先抢占有利地形,狠狠打击,绝不让日寇得逞。”龚少清说,部队在敌人必经之地埋伏,由于夏天天气炎热,战士们等了很久,衣衫都被汗水湿透,终于等到敌人到来。

“我们每个人只有五六颗子弹,待敌人走近,排长一声令下‘打’,大家一齐猛烈开火。”龚少清说,这一突袭打得敌人乱作一团,抱头鼠窜,有的钻进水沟,有的躲进老乡房子。等日寇缓过神来还击时,他们已胜利撤离战场。

1944年12月,龚少清所在部队又与日寇遭遇。

“那是一场惊险战斗,子弹像流星闪电般在四周掠过,震耳欲聋。”龚少清说,正当他全神贯注瞄准日寇准备射击时,一颗子弹从左前方飞来,击中了嘴巴,鲜血从嘴里和后颈流出,棉衣被浸透。

受伤后,他被战士抬着送往一个临时诊所,“躺在板子上太冷了,后来我自己下地,走到了诊所。”龚少清回忆。那次受伤,龚少清的牙床都被打碎,脖子后面至今留有子弹穿透后的伤疤。

奖章印证“永远跟党走”的初心

解放后,龚少清转业成了一名铁路警察。

1953年,铁道部设计局中南设计分局(铁四院前身)成立,龚少清成为铁四院建院的首批员工。此后,他先后在保卫处、武装部、电化处等部门工作,兢兢业业,恪尽职守,直至1981年离职休养。

走进龚少清的家,屋内陈设简陋,虽然只有一台液晶电视,几张粗糙的木桌椅和一些简单的生活用具,但却十分干净整洁。

由于已年近百岁,龚少清行动不便,只能坐在轮椅上,但他依旧保持着每天看报纸的习惯。

“我爸喜欢看新闻,每天都让我订报纸,了解国家大事。”龚少清的女儿龚汉萍说,“知道你们要来采访,昨天晚上跟我讲了很多,早上起得很早,心里很激动。”

“光荣在党50年”纪念章、抗战胜利60周年纪念章、抗战胜利70周年纪念章……在他家中,摆放着众多纪念章。一枚枚奖章熠熠生辉,辉映着龚少清“永远跟党走”的铮铮誓言。

龚少清获得的纪念章。(湖北日报全媒记者左晨摄)

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像