在江苏省高邮市,有这样一对夫妇,五年前他们唯一的孩子不幸因病去世,生命永远定格在了24岁。

而在儿子生病期间,他们得到了来自社会各界的关爱。痛失爱子之后,夫妇俩选择继续把爱和善良传递下去,他们用打工挣来的钱坚持慈善捐赠,去帮助更多的人。

今年4月,江苏省高邮市慈善总会的办公室里来了一位50多岁的中年人。

赵兴松,手里紧紧攥着一个旧布包,里面是10万元现金。他一进门就跟工作人员说,要把这10万块钱捐给慈善总会。

赵兴松是一名工人,妻子谢红兰从事保洁工作,夫妻俩每天起早贪黑,每月收入一万多块钱。两人生活节俭,除去基本的生活开销,家庭最大的“支出”就是捐款。

赵兴松:我妻子给人家老人烧饭,每个月2000块钱,再加上她中午和晚上时间做保洁,一个月总共5000到6000块钱。我一个是政府公益性岗位,再一个在绿化单位工作,够我们生活了,刨去开支以后,一年能剩10来万块钱。

截至目前,夫妻俩已经通过各种渠道捐赠了30多万元现金。慈善总会的工作人员了解到他们家的经济情况之后,每次都会劝他们少捐一点,但老赵每次都坚持要捐。2022年的时候,夫妻俩甚至还打算把家中唯一的房产捐给慈善总会,那一次,工作人员婉拒了他们的捐赠。

高邮市民政局慈善事业促进和儿童福利科科长 丁慧:他来了说要捐赠房子,我说你是不是家庭闹矛盾了,他说没有,说他爱人也很支持他。过了几天他们夫妻俩一起到我的办公室,说捐赠房子是他们夫妻俩共同的意愿。我们就跟他讲,你不要捐这么多,要留点钱给自己养老。

用“大爱”完成儿子的遗愿

“爸妈,我们一定要回报社会”

赵兴松夫妇俩家庭并不富裕,工作也很辛苦,为什么对慈善捐赠如此执着,甚至要捐出自己的房子呢?

这背后是一个爱的传递的故事,因为儿子生病期间获得了大量的捐款,把来自社会的爱心回报给社会,这是儿子临终的心愿,也是夫妻俩辛勤工作的动力。

赵兴松:儿子在临终之前说他无法回报社会了,希望爸爸妈妈将来有能力的情况下,帮他完成这个心愿。

儿子所说的这份心愿,就是回报社会。

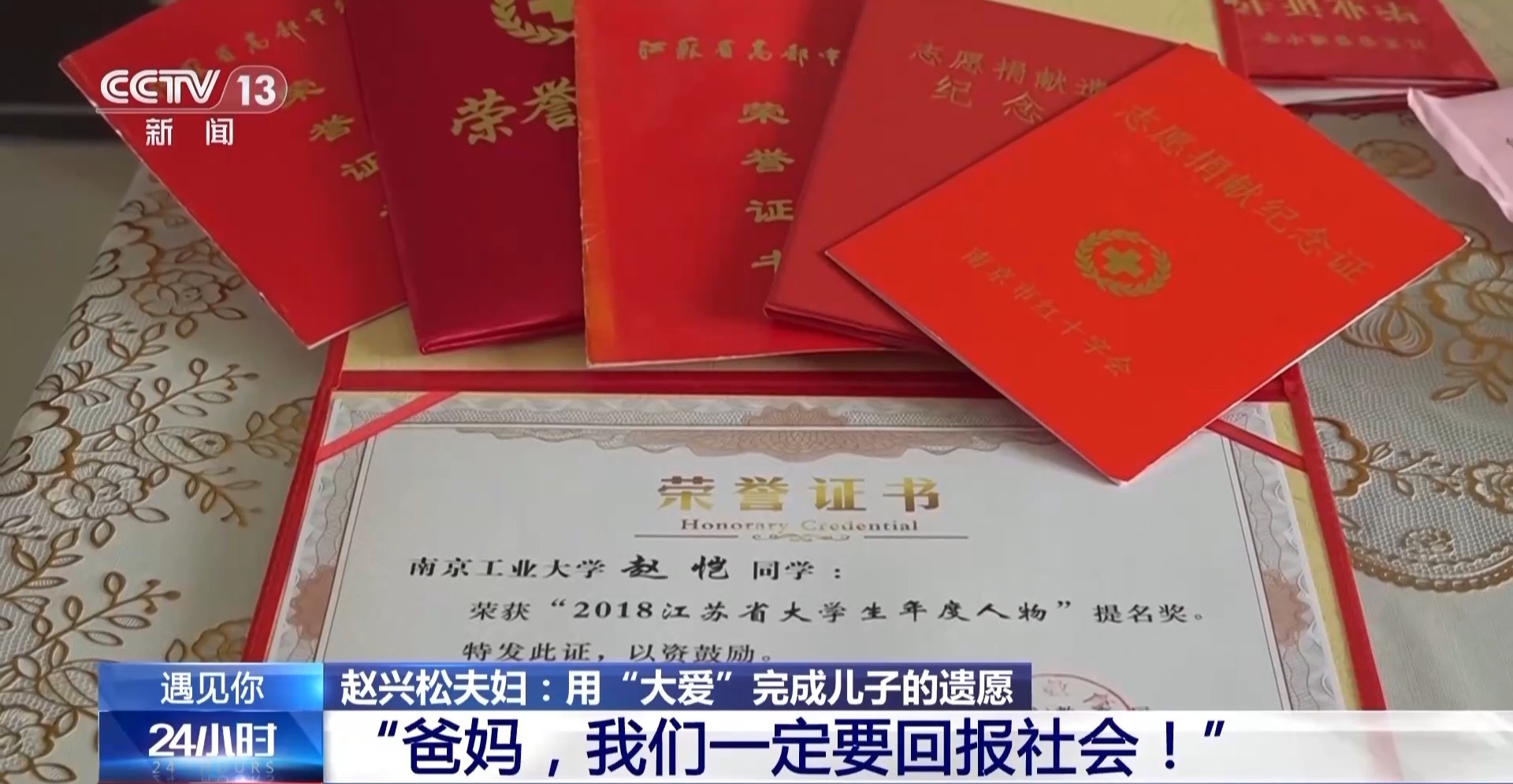

老赵原本有一个和睦幸福的三口之家,夫妻俩勤俭持家,儿子赵恺从小聪明好学,并顺利考上大学,成为全家的骄傲,在大学期间他还积极参加各项活动。

赵兴松:他的性格很开朗,对人还很友善。在上大学的时候,他参加流浪动物协会,我们替他们养这些猫。

然而天有不测风云,2017年,正在南京上大学的赵恺因身体不适去医院检查,被确诊为恶性肿瘤。得知自己生病的消息,赵恺首先想到的是安慰父母不要着急。

谢红兰:他跟我讲,妈妈好多医生一起看,他说可能不是好的病。后来他说妈妈你不要来,他说结果出来你再来,我都吓死了,我就不上班了,到南京去了。

赵恺患的是一种恶性程度较高的肿瘤,需要立即住院治疗。为了救儿子,夫妻俩几乎倾尽所有,他们毫不犹豫地卖掉了一套房子,并向周围的亲戚朋友借钱,但是面对高达90万元的手术费,依然远远不够。

赵兴松:要90万。哪有那么多钱?我妻子她早上出去打工到晚上九十点才回来。我们的目的就是不停地挣钱,多一分钱就是给儿子多一分希望。

谢红兰:一下子要这么多钱,我们当时真的很难过,不知道该怎么办。

就在这个家庭走投无路的时候,来自社会各界的捐赠给他们带来了希望,高邮市民政局、慈善总会、夫妻俩打工的单位、赵恺所在的学校以及社会各界爱心人士纷纷伸出援手,很快就为赵恺筹集到了40多万元善款,加上家里原本的借债和卖房子的钱,终于凑够了手术费用。

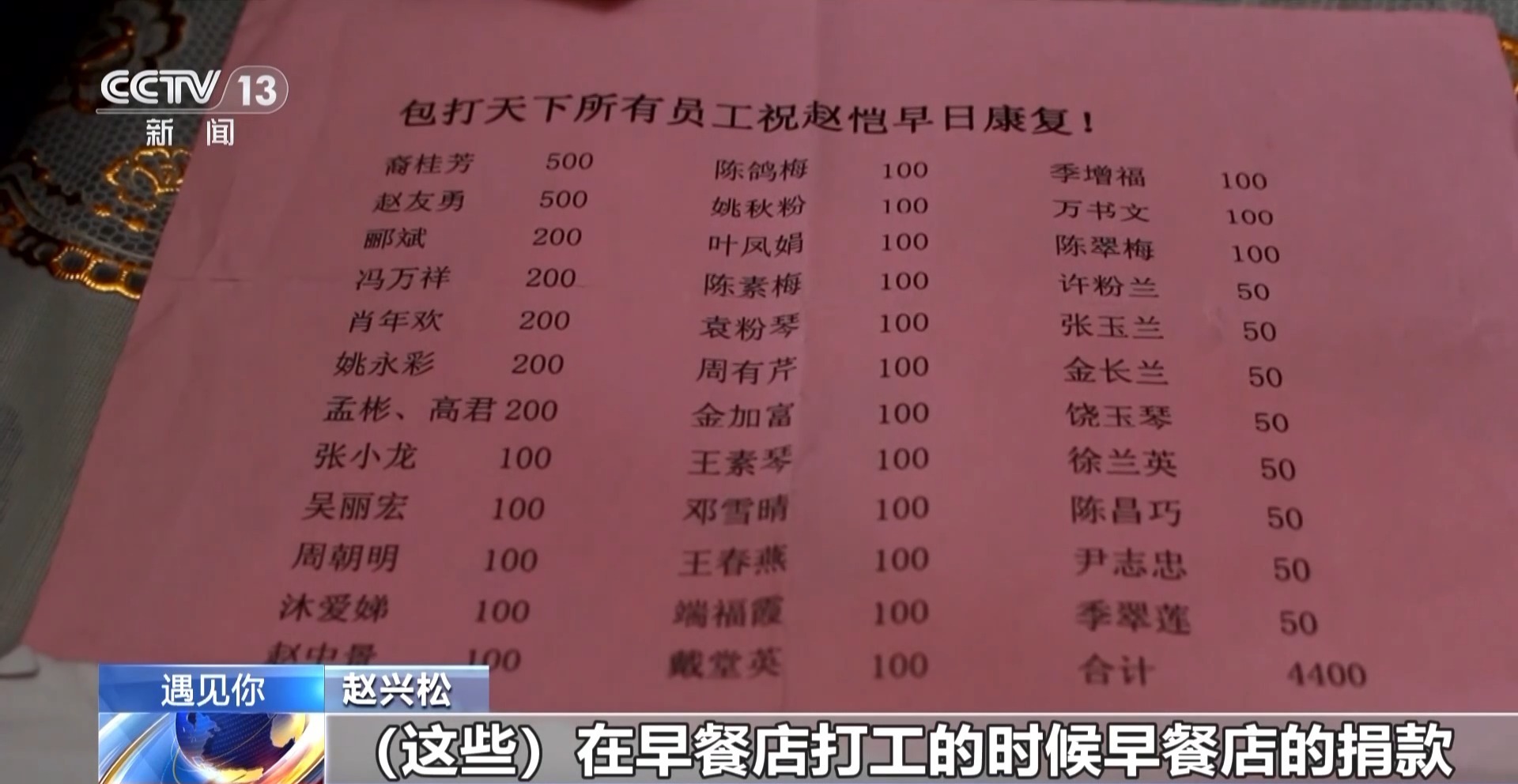

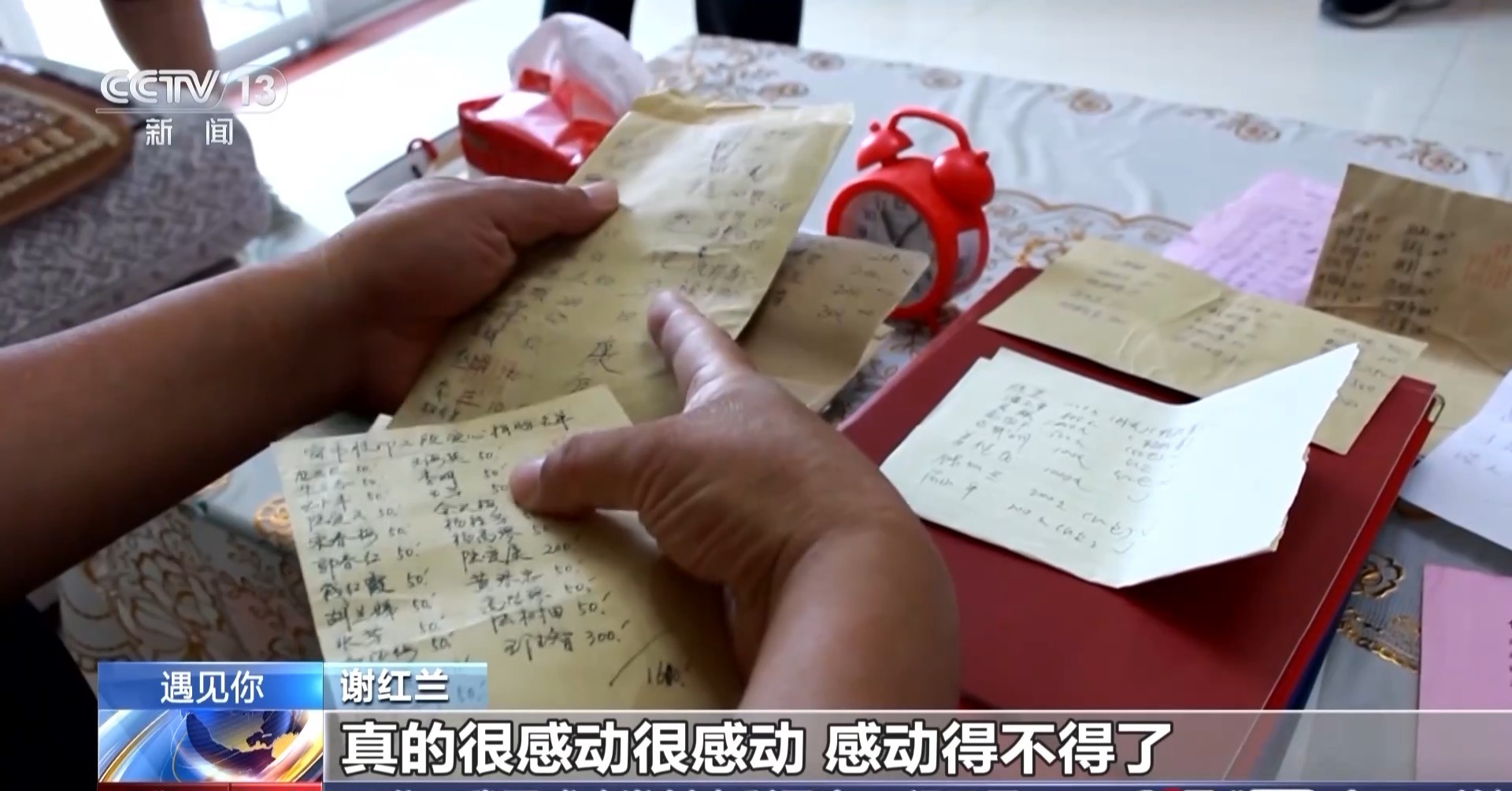

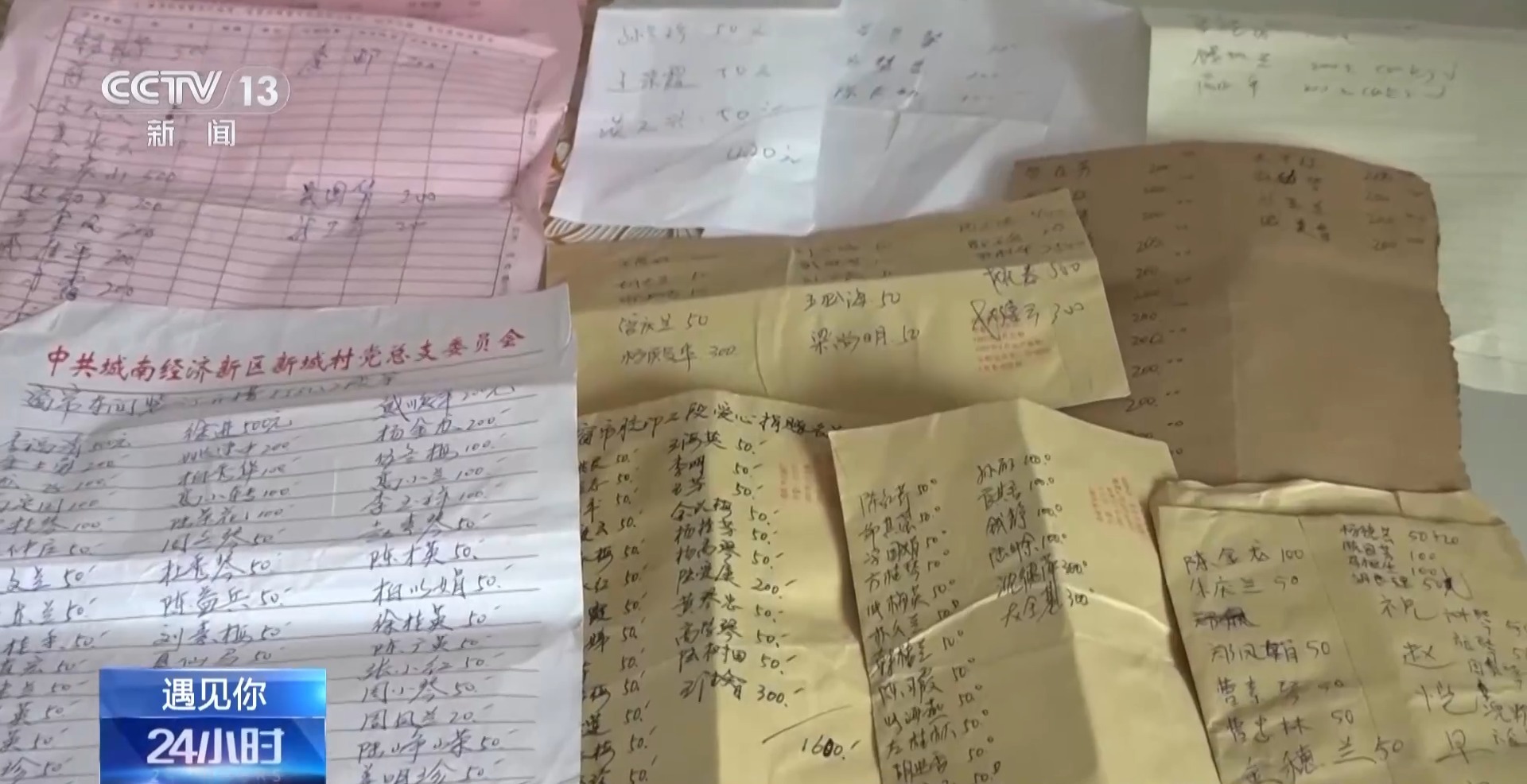

这些都是当时来自社会的一份份善款记录。每一笔捐款,赵兴松夫妇俩都详细地记录下来,并一直妥善保管。

赵兴松:有在早餐店打工的时候,早餐店的捐款;在纸箱厂打工的同事捐的……人家还有祝福语,“赵恺早日康复,加油加油加油”。这个是人家的爱心,人家当时给我们帮助,这个我们不能丢掉。

谢红兰:一下子捐了那么多,感动得不得了。我就发誓,我一定要把这个钱尽我最大的能力全部还出去。

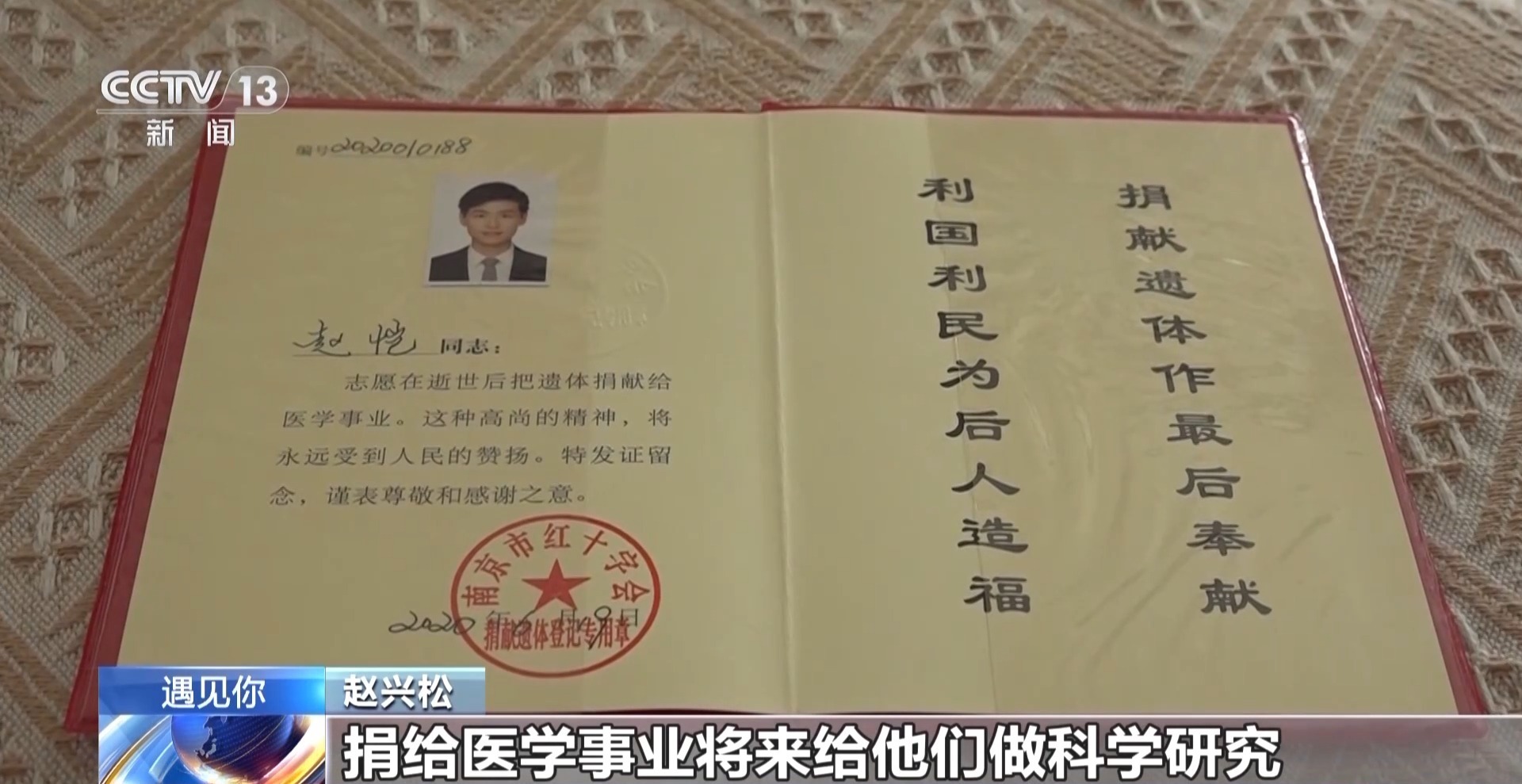

来自社会各界的爱心给这个不幸的家庭带来了温暖和希望。赵恺选择坚强面对病魔,积极配合治疗。为了减轻父母的负担,他自己查找资料、跟医生商量治疗方案。2017年12月,赵恺顺利地进行了手术,在手术前,他找到主治医师,签订了遗体捐献志愿书。

赵兴松:儿子说要把遗体捐献给医学研究,作为父母我们肯定于心不忍,但是后来儿子就一直给我们做工作。

谢红兰:遗体捐献眼角膜捐献他说妈妈我都申请了。我们也很难过,器官捐献毕竟我们这小县城好像没有听说多少,他自愿捐出去,我们也很支持。

手术之后,赵兴松继续打工,妻子谢红兰则在赵恺学校的附近租房,一边照顾儿子一边打工挣钱。赵恺在定期化疗的同时坚持学习,完成学校规定的课程。在那段艰难的日子里,一家人心怀感恩,相互鼓励,积极面对生活。

谢红兰:我就跟他讲我说你在家里面,不要唉声叹气的,好多人都帮助我们了。跟周围的人不要传递自己的负能量。

只要身体允许,赵恺都会积极参加学校的各项活动,2018年,他被评为学校的“年度人物”。在一次演讲活动中,赵恺以《生如夏花》为题,跟同学们分享了自己跟病魔抗争的心路历程。那次演讲结束后,他收到很多学弟学妹们给他写的信,鼓励他战胜病魔。

正当一家人的生活渐渐回到正轨的时候,厄运再次降临。

2020年,赵恺的病情恶化,临终前他联系当地红十字会签订了身后自愿捐献角膜的协议书,用最后的善意回报这个给了他无数爱心的社会。临终前他最放心不下的是最爱自己的母亲。

谢红兰:我儿子临终前的时候还跟我讲,他说妈妈你以后怎么办,我就跟他讲,妈妈会好好地活着,妈妈一定要跟爸爸回报那些帮助我们的人。

赵兴松:他的眼角膜捐到了上海,使两个人得到光明,他的遗体捐到南京医科大学做研究,他虽然不在了,但是他的一双眼睛还在社会上看着我们。

从受助者到捐助者

让爱接力延续

儿子赵恺走了,他的眼角膜帮助其他患者带来了光明,遗体也捐给了医学事业,留给父母的是一沓沉甸甸的来自社会各界的捐赠明细。

慈善捐赠本是一种出于自愿、无偿赠予财产的活动,并不需要偿还,但是赵兴松夫妇选择坚持要还,他们还的方式是把钱捐给当地的慈善总会,去帮助更多的人。

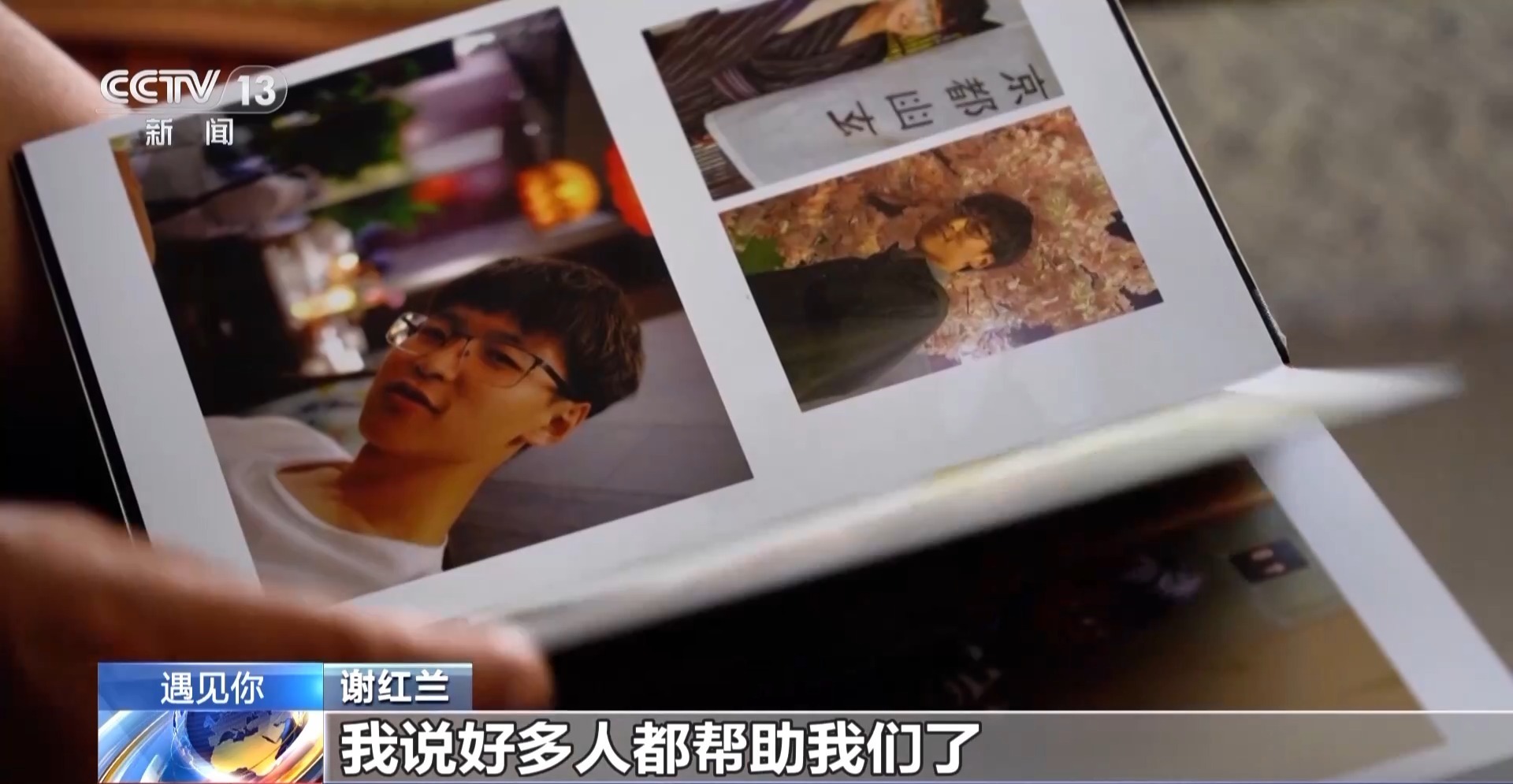

赵恺去世后,作为遗体器官捐献志愿者,他的名字被刻在了南京市遗体器官捐献者纪念林的纪念碑上。思念儿子的时候,夫妻俩就会去那里看望他。因为过度思念儿子,谢红兰连续好几个月失眠,至今她都不敢翻阅儿子的相册。

谢红兰:不想去面对小恺的事情,我们家这些照片挂在这边,但我很少去看。不敢看,真的不敢看。

儿子走了,家里依然是儿子去世前的样子。赵兴松夫妻俩在悲痛之余,又想到了儿子回报社会的心愿,夫妻俩重新振作起来,开始了每天打两份工的生活。

赵兴松早上去当地的一家包子铺打工,下午去一个纸箱厂做搬运和发货的工作;妻子谢红兰继续做家政服务工作。

谢红兰:我觉得良心真的很过意不去,因为很多人帮助我,这是别人的钱。我就当这笔钱我是跟陌生人借的,然后我再还,我有能力我就还,有能力我再去帮助别人。

赵兴松:不停地工作以后,就减少了思念小孩的时间。现在儿子虽然不在了,但是他的一双眼睛还在给人带来光明,也就是说他在世界上看着我们。所以我们的捐赠不能停。

为了完成儿子的心愿,夫妻俩定了一个捐赠计划,他们首先向当地的一所学校捐款5万元,感谢他们曾经给儿子赵恺组织的捐款。他们还给老家村里的孤寡老人捐款5000元,并通过社区资助经济困难的大学生。

然而,2022年,赵兴松也被确诊为癌症,病倒之后,老赵首先想到的是儿子的心愿还没完成。

好在经过积极治疗,赵兴松康复了。夫妇俩再一次开始了忙碌的打工生活,一旦有结余,他们就会去捐款,目前他们已经先后捐出了30多万元。每一次捐赠完成,老赵都会在朋友圈发一条消息,用这种特殊的方式跟儿子交流。

谢红兰:今年明年我们再还一点,后年再还一点,捐给我们的钱我们就能还完。做完了孩子想做的事情,支持他。

再过两年,夫妻俩就都退休了,他们说等退休之后,就回农村老家办个老年食堂,让村里的老人有个吃饭的地方。这样不停地为社会做点力所能及的事,是他们对儿子独特的思念方式。

思念不止是坚强

捐赠不停是善良

赵兴松和谢红兰有个好儿子,积极对抗病魔的赵恺,把回报社会看得和自己治病一样重要。

赵恺有对好爸妈,痛失爱子后依然振作,为了完成儿子的心愿而忘我工作。

儿子一直是爸爸妈妈的骄傲,相信在儿子心里,也一定以有这样的爸妈为自豪。

夫妻俩是坚强的,用各种方式延续着对儿子的思念,并把思念转化为继续打工的动力。同时他们又是善良的,忙碌不息,捐款不止,把对儿子的小爱升华为对社会的大爱。

希望夫妇俩,好好生活,并且要相信,这个赵恺生活过、热爱着、留下了光明的世界,也一定会记住他。

(总台央视记者 李玉梅 孙晓璐 江苏台 高邮台)

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像