记者从中国科学院化学研究所获悉,该所研究团队联合多家单位,创新性地提出了一项用于超薄柔性器件转印的新技术——“液滴打印(Drop-printing)”。这一方法可以将精细的电子器件“温柔地”转移到各种复杂表面,在不损伤器件的前提下实现精准贴合。该研究成果9月12日在国际学术期刊《科学》发表。

在可穿戴电子、脑机接口、神经修复等前沿技术中,将电子器件像皮肤一样保形贴合在生物组织表面是一个关键挑战。常见的柔性电子器件通常由金属导电材料、半导体材料与高分子基底复合而成,这些电子器件非常柔软,其厚度仅为几至几十微米。然而,越薄的薄膜,其机械强度越低,在贴合时更容易破损。如何实现电子薄膜的无损保形贴合已成为柔性电子中的瓶颈。

针对这个难题,中国科学院化学研究所宋延林研究团队别出心裁,借助一滴水,找到了解决方案。科研团队提出用“水滴”来转移这种薄膜,过程类似打印。先用“水滴”拾取薄膜,再在生物表面上释放薄膜,此时这个“水滴”就会存在于薄膜和生物组织之间,将薄膜“浮”在液面上。这层“水”不仅能够产生毛细力促进贴合,还能够像“润滑油”一样将贴合过程产生破坏应力及时地释放。真正实现了“贴得好、印得准、膜不破”。这种利用液滴实现生物界面柔性器件制备的方法,科学家称之为“液滴打印”技术。

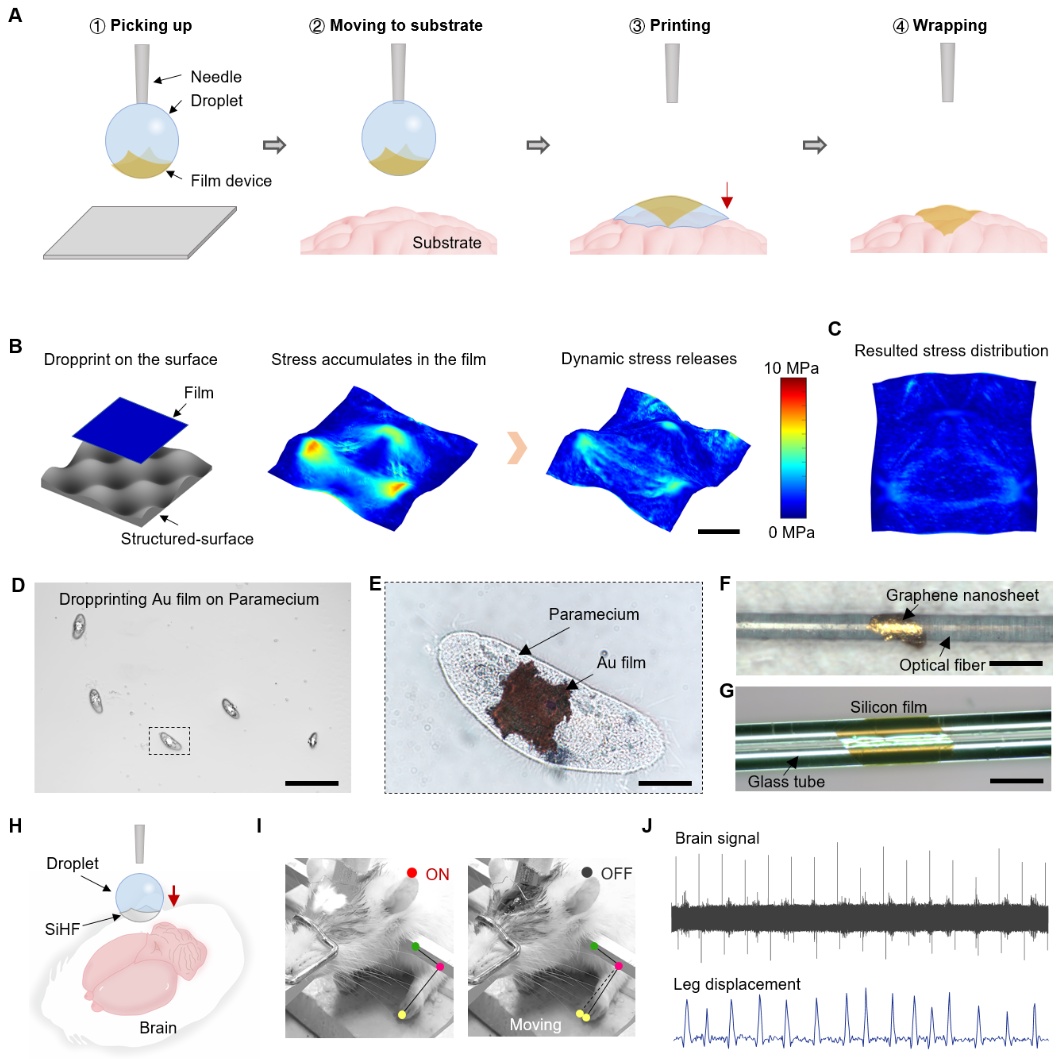

△液滴打印实现薄膜的无应力保形贴附。(A)液滴打印的实施过程;(B)薄膜的动态应力释放过程;(C)薄膜中的应力分布;(D-E)在草履虫上打印的金薄膜;(F)打印在光纤上的石墨烯纳米片;(G)打印在玻璃管上的硅膜;(H-J)通过液滴打印在大鼠模型中构筑的“脑机接口”

据介绍,这一技术不仅可以适用于皮肤电子、脑机接口、神经调控器件,而且可拓展到可穿戴设备、智能显示、生物制造和组织工程等多个交叉领域。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像