黑龙江的农业不仅仅是大,还有满满的“科技范儿”。这五年,这里的农业生产正经历着一场深刻的变革,把发展农业科技放在更加突出的位置,统筹推进科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业。

金秋时节的黑龙江,稻浪滚滚,机车轰隆,秋收刚刚启幕。据农情调度,截至9月14日,全省农作物收获133万亩,包括小麦、水稻、大豆等。在黑土地上,都有哪些前沿科技的运用?一起揭秘。

总台记者 王海樵:眼下正是黑龙江省鲜食玉米收获的季节,在过去这项工作往往需要人工采摘,或者是通过改装传统的玉米收获机来完成。而现在我们拥有自主知识产权的纯国产高端智能鲜食玉米收割机,成了田间地头的主角。

黑龙江省农机研究院收获机械装备研究室主任 叶彤:整车采用智能化参数调整,它的智能化水平也很高,保证鲜食玉米采收的高效和适应性。之前这些技术长期被国外公司垄断,我们要研发中国的农机装备,把中国高端农机装备的技术牢牢掌握在自己手里,这样就能给我们的粮食安全提供更重要的支撑和保障。

总台记者 王海樵:种子是农业的芯片,您现在看到的就是一片100亩的大豆育种试验田,这里种植了2600多份大豆的种质资源,现在部分样本已经完全成熟了,接下来要做的是筛选和鉴定工作,今年育种团队将首次使用人工智能的育种平台,来辅助他们完成这项工作。

人工智能让育种过程从“大海捞针”转变为“精准选择”,并可以节省40%的成本,快速培育出适配特定土地的优良品种,实现了育种效率质的飞跃。

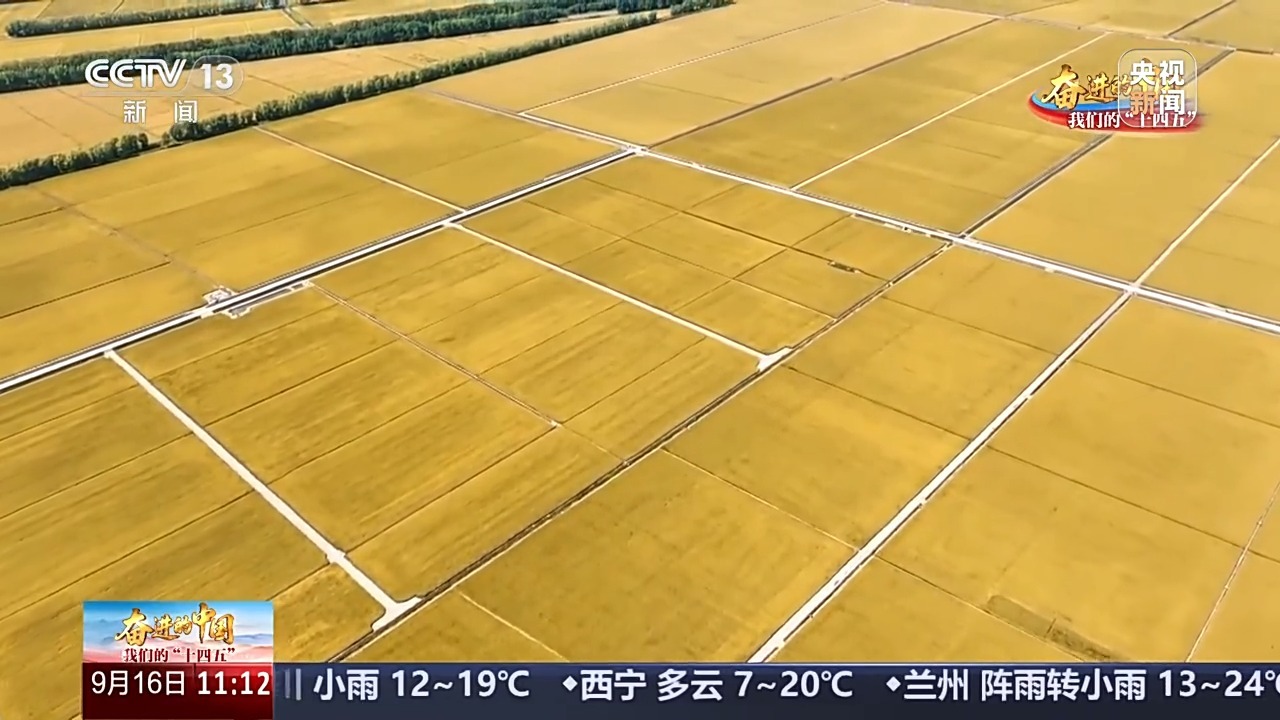

秋收在即,在北大荒集团七星农场万亩大地号稻田上空,一架多光谱无人机正在进行巡田作业,对水稻长势进行判断,决定今年秋天的收获进度。

北大荒集团七星农场农业综合服务中心党支部书记 刘娜娜:多光谱无人机飞过之后,会将数据实时传到平台,进行精准分析,生成一张水稻“成熟度地图”。红色部分代表目前作物已经成熟,可以进行收割,而绿色的部分则需要再等一等。

大数据平台结合人工智能技术不仅用于收割,更贯穿水稻的每一个生长环节,前期看秧苗,精准施肥不浪费,中期监测病虫害,及时打药少损失;后期判断成熟度,收割顺序有依据。

刘娜娜:我们已经实现了从原来的“靠天吃饭”转向了“知天而作”,实现了从耕、种、管、收全环节的数字化,只需要一部手机就能管理好万亩良田,科技让种田更聪明,也让智慧跑出了加速度。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像