央视网消息:黑龙江的农业之大,大到在卫星上看才更加一目了然。换个视角,从卫星俯瞰,解码这五年黑龙江农业现代化的生动实践。

在黑龙江大庆市大同区,这片白色盐碱地曾经寸草难生。4年前,盐碱地改造项目正式启动,通过生态修复与农业技术融合,7000多亩盐碱地“改头换面”,如今稻浪翻滚丰收在望。

瞧!卫星图里,改造前后大小不同的水稻田对比鲜明。从曾经的3到5亩一块田,改成30亩的大格田,既增加耕地使用率,又能够让大农机入田作业。截至2024年,黑龙江省累计建成高标准农田近1.2亿亩,居全国首位,近60%的永久基本农田实现“田成方、渠相通、旱能灌、涝能排”。

卫星图上犹如一道伤疤的位置,是因水流冲刷等自然因素形成的侵蚀沟,它也被称为黑土地上的“癌症”。“十四五”期间,黑龙江省下达治理资金131亿元,治理侵蚀沟3.77万条,有效保护耕地900余万亩。一条条侵蚀沟从“黑土伤疤”变成“沃野粮仓”。

黑龙江 大国粮仓的科技范儿

黑龙江的农业,不仅仅是大,还有满满的“科技范儿”。这五年,这里的农业生产正经历着一场深刻的变革,把发展农业科技放在更加突出的位置,统筹推进科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业。

金秋时节的黑龙江,稻浪滚滚、机车轰隆,秋收刚刚启幕。据农情调度,截至9月14日,全省农作物收获133万亩,包括小麦、水稻、大豆等。在黑土地上,都有哪些前沿科技的运用?

眼下,正是黑龙江省鲜食玉米收获的季节。在过去,这项工作往往需要人工采摘,或者是通过改装传统的玉米收获机来完成。而现在,我们拥有自主知识产权的纯国产的高端智能的鲜食玉米收割机,成为了田间地头的“主角”。

黑龙江重兴机械设备有限公司总经理闫胜民介绍,正常玉米收割机的割台,这个链条是铁链条,现在是橡胶链条,它非常柔软,对玉米碰撞性很小,保护它不会有硬伤。

黑龙江省农机研究院、收获机械装备研究室主任叶彤介绍,整车采用智能化参数调整,智能化水平很高,保证鲜食玉米采收的高效和适应性。之前这些技术都是长期被国外公司垄断。他们要研发中国的农机装备,把中国的高端农机装备的技术牢牢掌握在自己手里边,这样就能给我国粮食安全提供更重要的支撑和保障。

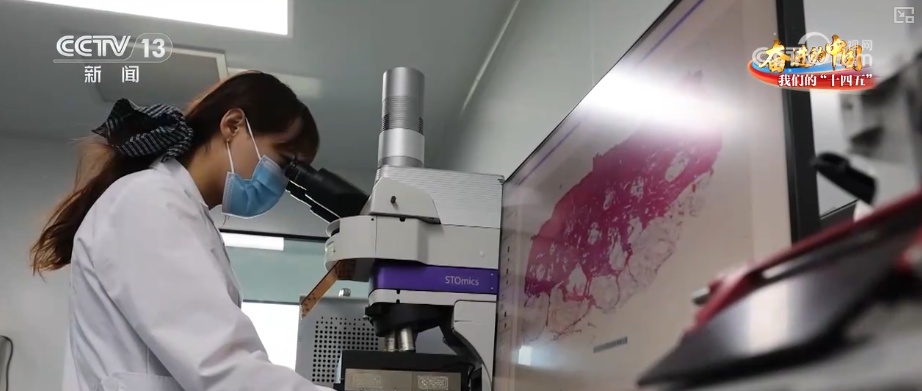

种子是农业的芯片。这是一片100亩的大豆育种试验田,这里种植了2600多份大豆的种质资源。现在,部分的样本已经完全成熟了,接下来要做的筛选和鉴定的工作。2025年,育种团队将首次使用人工智能的育种平台,来辅助他们完成这项工作。

黑龙江省农投集团龙科种业副总经理浦子钢介绍,科研育种工作就是如同大海捞针一般,以往每年都是靠科研人员在田间地头靠着一把尺子一把秤,在成千上万的组合里面,挖掘出最想要的一组材料。

哈尔滨工业大学计算学部生物信息技术研究院博士生梁昊政表示,为了得到最理想的后代,选对父母是关键。以往他们会尝试各种不同的亲本组合,到了人工智能时代,只需要把种子父母的基因型注入到大模型里,点开始它就能自动模拟杂交过程,并且得到子代最有可能的性状,从而帮助他们找到最理想的种子。

人工智能让育种过程从大海捞针转变为精准选择,并可以节省40%的成本,快速培育出适配特定土地的优良品种,实现了育种效率的质的飞跃。

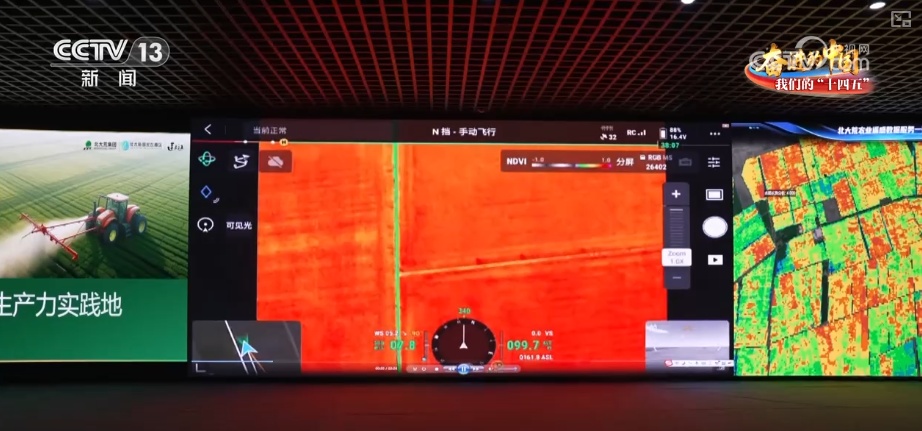

秋收在即,在北大荒集团七星农场万亩大地号稻田上空,一架多光谱无人机正在进行巡田作业,对水稻长势进行判断,决定2025年秋天的收获进度。

大数据平台结合人工智能技术不仅用于收割,更贯穿水稻的每一个生长环节。前期看秧苗,精准施肥不浪费;中期监测病虫害,及时打药少损失;后期判断成熟度,收割顺序有依据。

北大荒集团七星农场农业综合服务中心党支部书记刘娜娜表示,他们已经实现了从原来的“靠天吃饭”转向了“知天而作”,已经实现了从耕、种、管、收全环节的一个数字化。只需要一部手机,就能管理好万亩良田,科技让种田更聪明,也让智慧农业跑出“加速度”。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像