金秋时节,稻谷飘香。连日来,重庆潼南区的39万多亩水稻陆续成熟,农户们抢抓晴好天气,利用农业机械进行水稻收割,确保颗粒归仓。

在潼南崇龛镇柿花村水稻高产创建示范基地,记者看到,连片稻田满目金黄,多台收割机正有序作业。重庆市农技总站组织专家到现场实收测产,该片区水稻测得平均亩产突破800公斤,创下当地高产新纪录。

重庆市潼南区农业科技推广中心粮油站站长 邓豪:这个示范片采取的是水稻全程机械化的技术,这种技术不但增加了产量,而且降低了成本,平均每亩地节约成本350块钱左右。

近年来,潼南区大力推进高标准农田建设与土地宜机化改造,基地优选高产、抗逆性强的品种,推广暗化催芽、集中育秧、机插机抛等高产栽培技术,并适当增加栽插密度,在管理环节通过侧深施肥减少用量,落实“一喷多促”等关键技术,实现水稻生产节本增效与绿色高质量发展。

今年,潼南区水稻播种面积39.4万亩,预计产量21万吨,整个收割工作将在本月完成。

大国粮仓的科技范儿

金秋时节的黑龙江,同样也是稻浪滚滚,机车轰隆。农情调度显示,截至9月14日,黑龙江全省农作物收获133万亩,包括小麦、水稻、大豆等。在黑土地上,都有哪些前沿科技的运用?

总台记者 王海樵:眼下正是黑龙江省鲜食玉米收获的季节,在过去这项工作往往需要人工采摘,或者是通过改装传统的玉米收获机来完成。而现在我们拥有自主知识产权的纯国产的高端智能的鲜食玉米收割机,成了田间地头的主角。

黑龙江重兴机械设备有限公司总经理 闫胜民:普通的玉米收割机的链条是铁链条,我们现在是橡胶链条,你看它非常柔软,它对玉米的碰撞很小,保护它不收硬伤。

黑龙江省农机研究院收获机械装备研究室主任 叶彤:整车都采用智能化参数去调整,它的智能化水平也很高,来保证鲜食玉米采收的高效和适应性。之前这些技术都长期被国外的公司垄断,我们要研发中国的农机装备,把中国的高端农机装备的技术牢牢掌握在自己手里边,这样就能给我们的粮食安全提供更重要的支撑和保障。

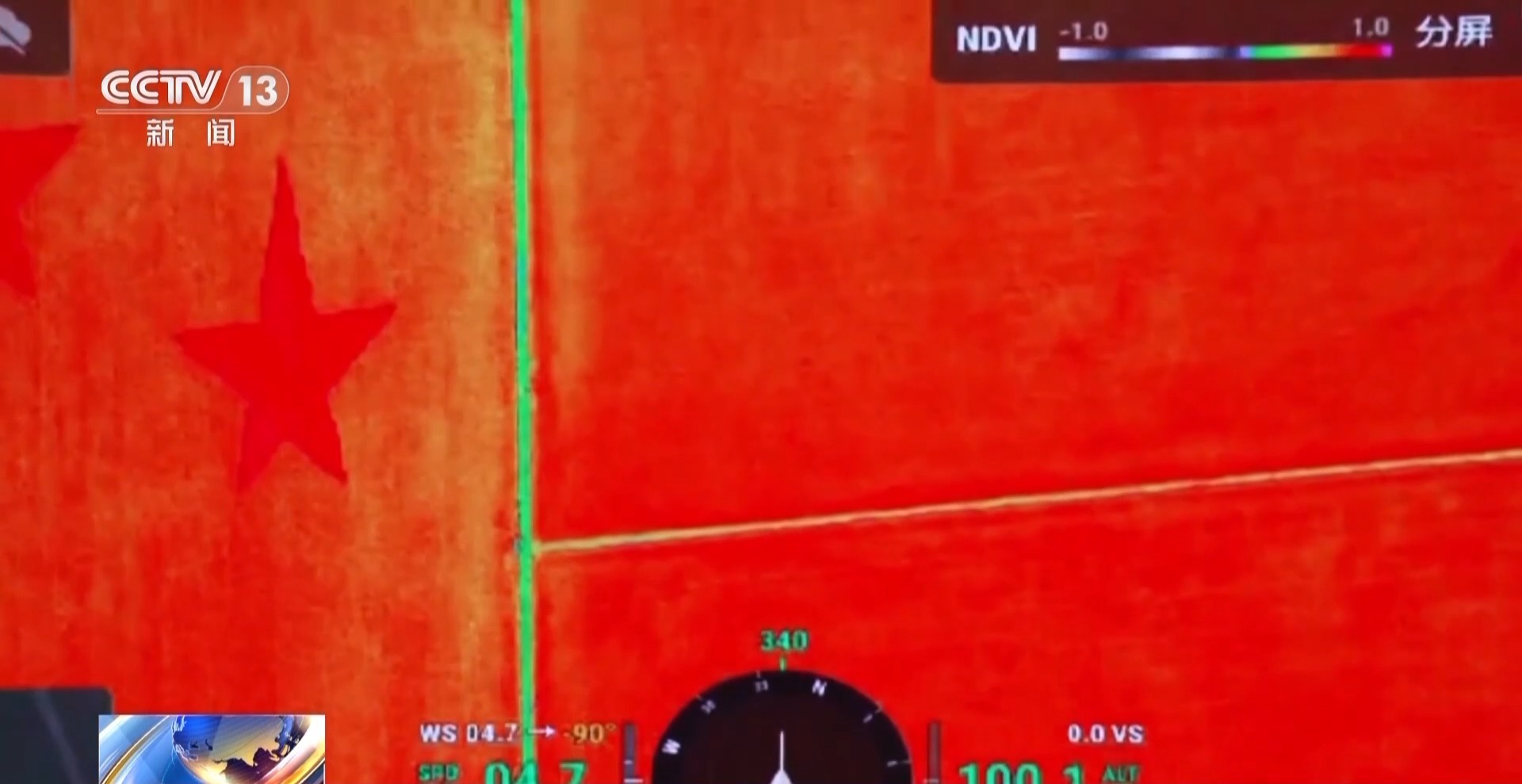

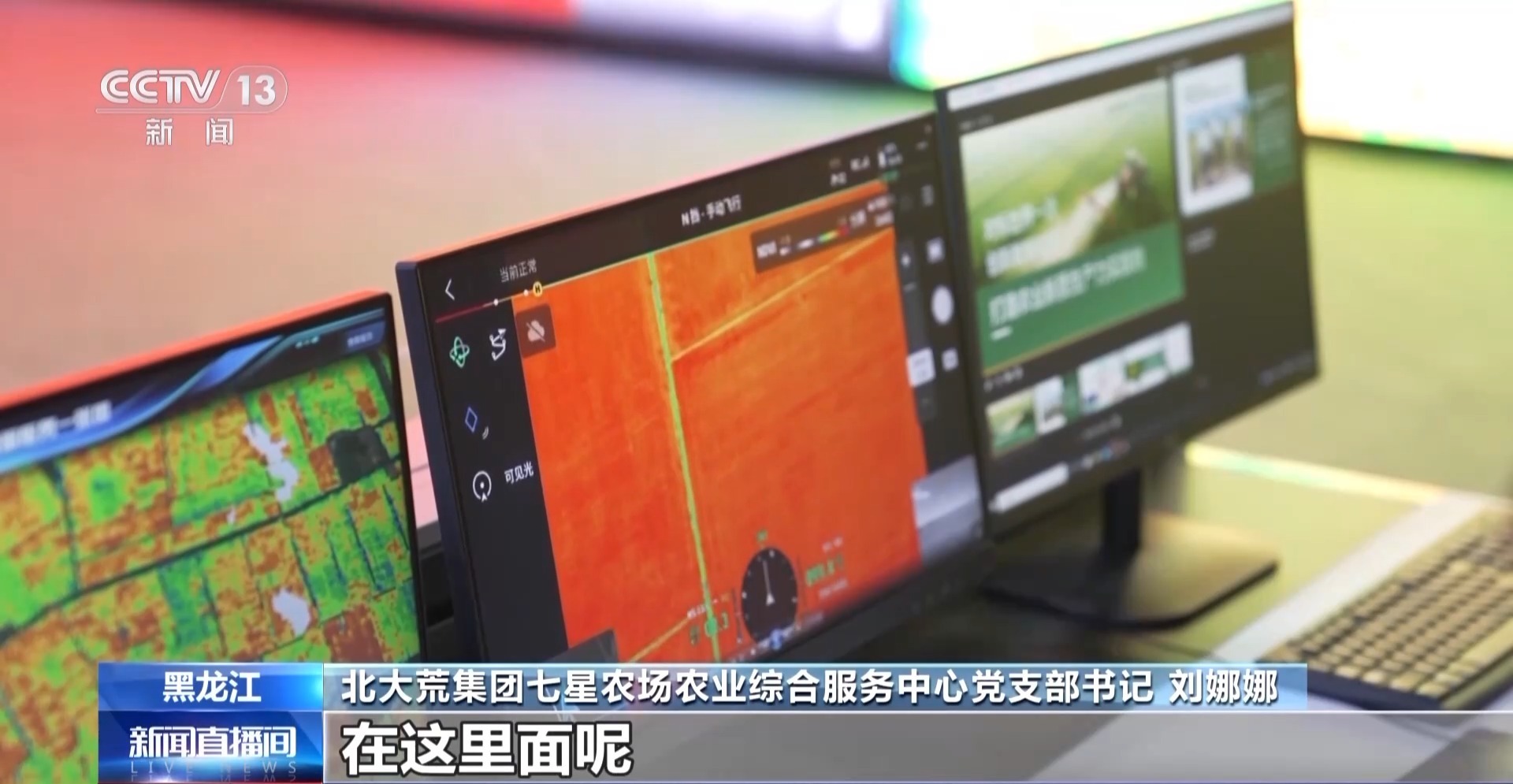

在北大荒集团七星农场稻田上空,一架多光谱无人机正在进行巡田作业,对水稻长势进行判断,决定今年秋天的收获进度。

北大荒集团七星农场农业综合服务中心党支部书记 刘娜娜:多光谱无人机飞过之后,会将数据实时传到这个平台,平台进行精准分析,生成一张水稻的“成熟度地图”。

在这张地图里,红色的部分代表目前作物已经成熟,可以进行收割,而绿色的部分,则需要再等一等,也就是说,我们整个收获进度全由大数据平台说了算。

大数据平台结合人工智能技术不仅用于收割,更贯穿水稻的每一个生长环节,前期看秧苗,精准施肥不浪费,中期监测病虫害,及时打药少损失;后期判断成熟度,收割顺序有依据!

北大荒集团七星农场农业综合服务中心党支部书记 刘娜娜:我们已经实现了从原来的“靠天吃饭”转向了“知天而作”!我们已经实现了耕、种、管、收全环节的数字化,只需要一部手机,就能管理好我们的万亩良田,科技让我们的种田更聪明,也让我们的智慧农业跑出了“加速度”。

青贮玉米迎丰收

机械助力增效率

青贮玉米是畜牧业的重要饲料,经发酵后营养丰富,且易于长期保存,被誉为“草罐头”。近期,宁夏的青贮玉米迎来了丰收期,各地开镰收割、抢抓农时。

在宁夏、吴忠、红寺堡区的一处玉米地里,伴随着机械运转声,收割机与卡车相互配合,经收割、粉碎后的青贮玉米直接装入卡车,送往养殖场。目前,当地已全面采用机械化收割方式,每台收割机每天可完成300亩左右的收割作业,大幅提升了青贮玉米的收割效率。

青贮玉米种植负责人 郭晓平:从目前的收割产量来看,亩均超过3吨。这3万亩土地所有的青贮玉米产量,够12000头奶牛全年的口粮。

据了解,玉米可分为籽粒玉米、鲜食玉米和专做畜牧饲料的青贮玉米。进入收割期的青贮玉米,其干物质含量和淀粉含量均在30%左右,经过处理后制成的饲料适口性佳、营养价值高,是牛羊等牲畜的优质“口粮”。

吴忠市农业农村局畜牧水产技术推广服务中心副主任 闫超:与我们鲜食玉米不同点在于,鲜食玉米主要是收割玉米棒子,青贮玉米主要是收割玉米秸秆、叶子、玉米棒子。青贮玉米收割之后,运输到养殖场,经过无氧发酵等一系列程序,2到3个月之后,可以作为牛、羊等动物的饲料。

据了解,今年,宁夏种植约300万亩青贮玉米,预计在本月内将完成全部收割作业。

千亩芡实正成熟

“芡光互补”提质增效

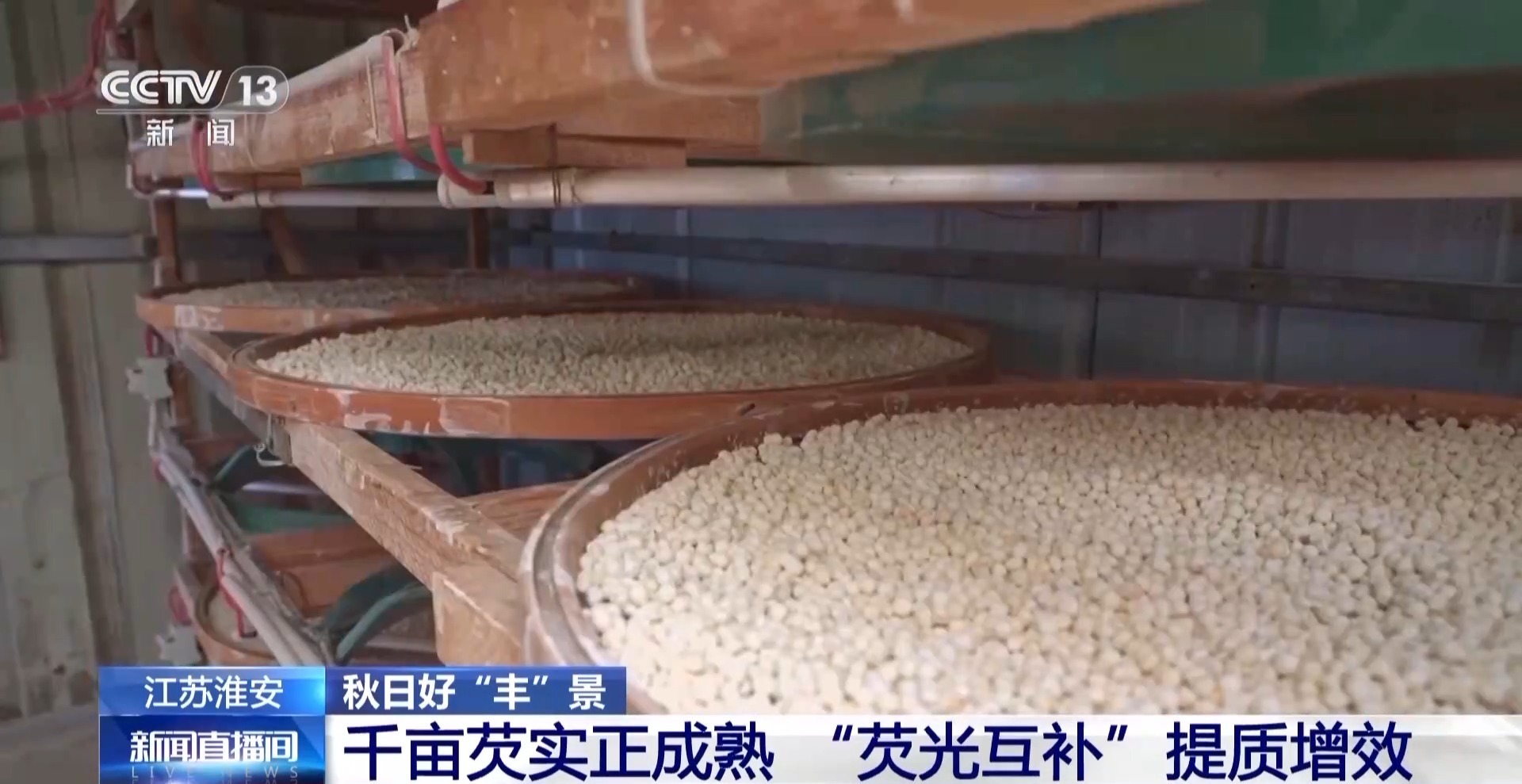

近期,芡实迎来成熟,在江苏淮安市的各芡实种植基地,正上演着与往年不一样的场景:一片片光伏板在阳光下熠熠生辉,形成了独特的“水上芡实丰收,水下养殖增效,板上绿色发电”的“芡光互补”产业新图景。

一大早,淮安市岔河镇的千亩芡实种植基地已是一片繁忙,连片的芡实叶铺满水面,硕大的叶片下藏着成熟的果实,农户们身着防水服,手持特制采摘工具,熟练地划开硕大的芡叶,捞出饱满的芡实果。

岔河镇芡实种植大户 徐克荣:光伏板子起到遮阴、降低水温的作用,芡实长势更旺盛,还减少了病虫害。

徐师傅口中的光伏板,正是国网淮安供电公司近年来积极探索并成功推广的“芡光互补”项目:该项目利用芡实种植水面的上方空间,架设光伏发电矩阵,在不改变土地(水域)性质、不影响农业生产的前提下,采用“上层光伏发电、水下芡实种植”的立体模式,实现了土地资源高效利用。

依托于“芡光互补”项目,很多种植户、加工厂用上了规模化的电气加工和保鲜手段,提升芡实产业附加值。

某生态农场负责人 陈继红:我们引进了真空包装和速冻生产线,让芡实保鲜期从3天延长到12个月。

为了保障芡实加工企业各电气化设备的平稳运转,供电部门推出“一企一策”服务方案,组织党员服务队定期走访芡实加工企业,提前帮助企业完成配电设施智能化改造,提供全程技术指导,确保温控设备不间断运行。

目前,淮安市芡实种植面积达10万余亩,芡实鲜果年产量约9000吨,带来超过7亿元的经济效益。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像