第三届中国碳市场大会将于24日在上海举行。近年来绿色低碳贯穿民生领域方方面面。

最近,“苏超”联赛第12轮比赛正式打响。无纸化的电子门票、“人走场净”、绿色出行等,让一场城市间的足球赛,正演变为绿色创新的试验场。

比赛前三个小时,位于江苏宿迁千鸟园广场公交集散点,不少市民已经开始陆续坐上公交,准备前往比赛现场。

球迷:我很愿意用这种绿色、健康的方式出行观赛,也能用这种特别方式为我喜欢的家乡球队加油助威。

球迷:公交车可以直达赛场周边,这对大家来讲都非常方便。公交车上有很多本地球迷,这样可以一起为我们宿迁队加油,这比自己开车有意思多了。

针对此次足球比比赛,江苏宿迁公交集团抽调了80辆新能源公交,保障赛事出行。

不仅出行方式注重低碳环保,早在赛事筹备时,低碳理念已融入比赛全流程设计之中。电子票务系统替代传统纸质票,单场就能减少纸张消耗超2万张,球迷拿着手机和身份证,一扫就能进场,快速便捷。

宿迁市楚润数据集团有限公司副总经理 陈兆国:电子票不仅减少了纸张的使用,也减少了取票环节,广大球迷只要用手机就能实现购票、取票、观赛,同时电子票也不易丢失,更加安全便捷。

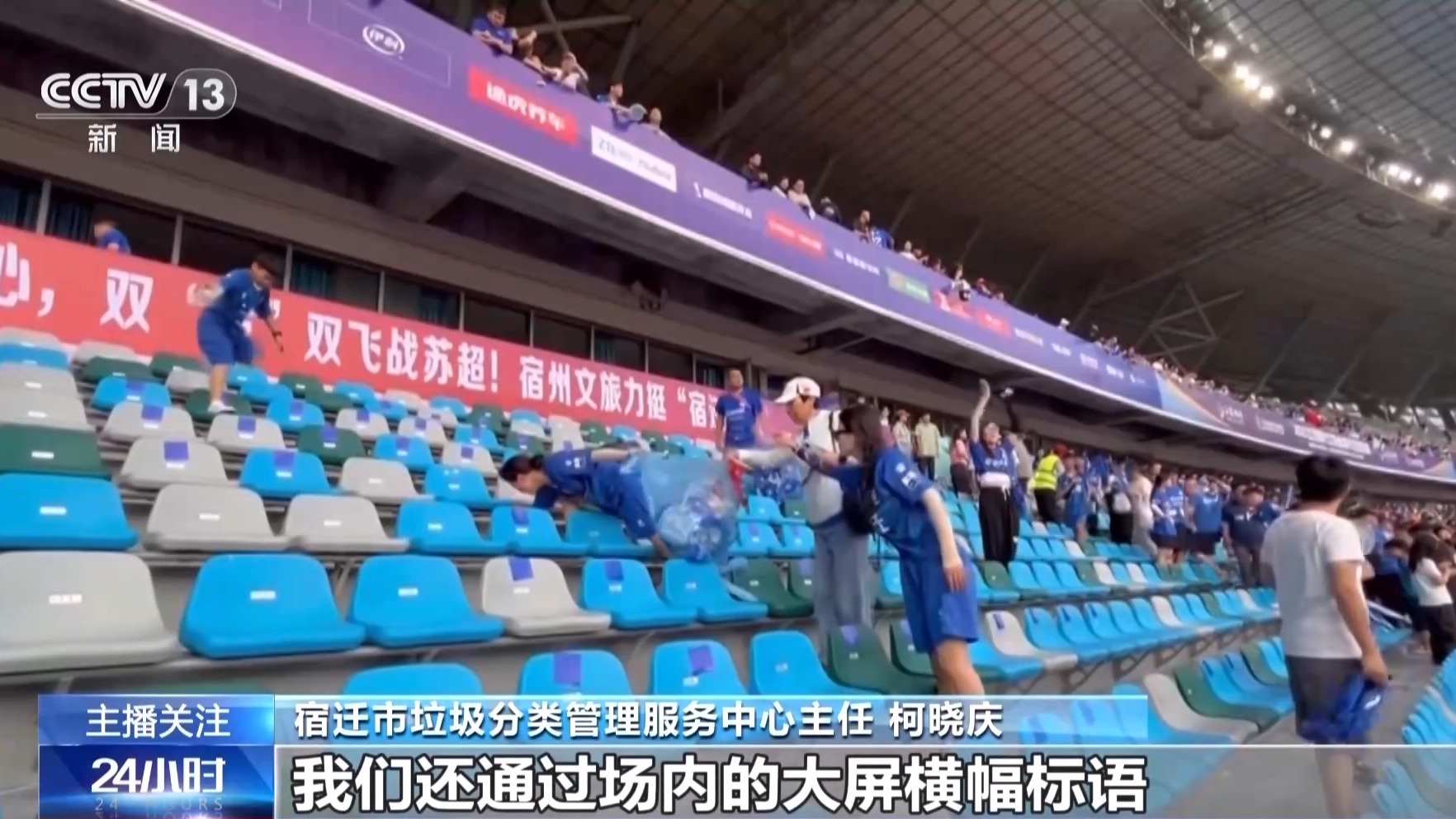

在赛场,每隔50米就有一个分类垃圾桶,实现了垃圾不落地,赛后人们还自发将座位附近遗留的饮料瓶等垃圾带走。“人走场净”已成为体育赛场一道风景线。

宿迁市垃圾分类管理服务中心主任 柯晓庆:我局联合体育馆运营管理方,在球场出入口设置了160个分类垃圾桶,我们还通过场内的大屏横幅标语、志愿者宣传等形式,引导球迷正确分类投放垃圾,在比赛结束1小时后,场内的垃圾能够清运完毕,实现人走场净。

如今,随着各地体育比赛持续火爆,赛事中的绿色低碳的模式也正在不断创新探索中。

清华大学能源环境经济研究所所长 张希良:小到社区赛事,大到奥运会,都在追求绿色低碳,不管是组织者的经营理念,还有观众的消费理念,都在发生深刻变化,为未来体育赛事的绿色低碳化提供了一个非常好的前景。我国正在进行自愿碳市场的建设,能够为低碳甚至碳中和的赛事提供高品质的碳信用。

一场骑行背后的“低碳旅游”

眼下,低碳旅游也正成为时尚。刚刚过去的周末,骑行爱好者王智宇和他的朋友就以“动车+骑行”的方式开启了一场绿色低碳之旅。将绿色低碳,融入绿水青山之间。

上个周末,在四川绵阳安州区,随着动车缓缓停靠站台。骑行爱好者王智宇和他的朋友迅速调试好自行车,沿着生态绿道向白水湖开始了他们的骑行之旅。

骑行爱好者 王智宇:我们选择“动车+骑行”这种出行方式,既高效又环保。动车本就是长距离交通中最低碳的出行方式之一,而骑行则实现了各个景点间的零碳接驳。

在旅途中,旅友们会将垃圾随手装入携带的垃圾袋中,不留下任何痕迹。即便入驻民宿休息,也尽量不使用一次性用品。

骑行爱好者 彭赟浩:走过不留痕是我们的基本理念,洗漱用品、毛巾拖鞋等我们一般都是自带的。减少一次性用品的使用不仅是一种习惯,更是我们对自然的尊重。

如今,很多民宿在设计时就会在细节中考虑低碳环保,采用环保建材,注重自然通风,并全面使用节能设备。

民宿负责人 杨志德:我们用了空气节能这种热水器,还有节能马桶。提倡大家环保出行,低碳出行。让我们共同来维护绿水青山。

在当地的很多景区里,道路两旁都采用太阳能路灯,并在景区内推广电瓶车与骑行道,环山步道,让大家在绿水青山中既锻炼身体放松身心,又践行了绿色环保理念。

清华大学能源环境经济研究所所长 张希良:绿色低碳可以提升旅游和文化产业的品质,我们要树立起这种非常强的绿色低碳的这种观念,因为这不光是中国未来发展的一个趋势,也是一个全球的趋势。因此绿色低碳赋能旅游和文化产业,是我们未来旅游和文化产业高质量发展的一个新的途径。

一场“水稻旱作”的

“上山”实践

在我国的山地高原地区,很多地方都缺乏种植水稻的条件。而如今,云南正在探索推广“旱地水稻”,让水稻“上山”,打破了水源对稻谷种植的限制,而更重要的是,“水稻旱作”种植技术能大幅度节水降碳。

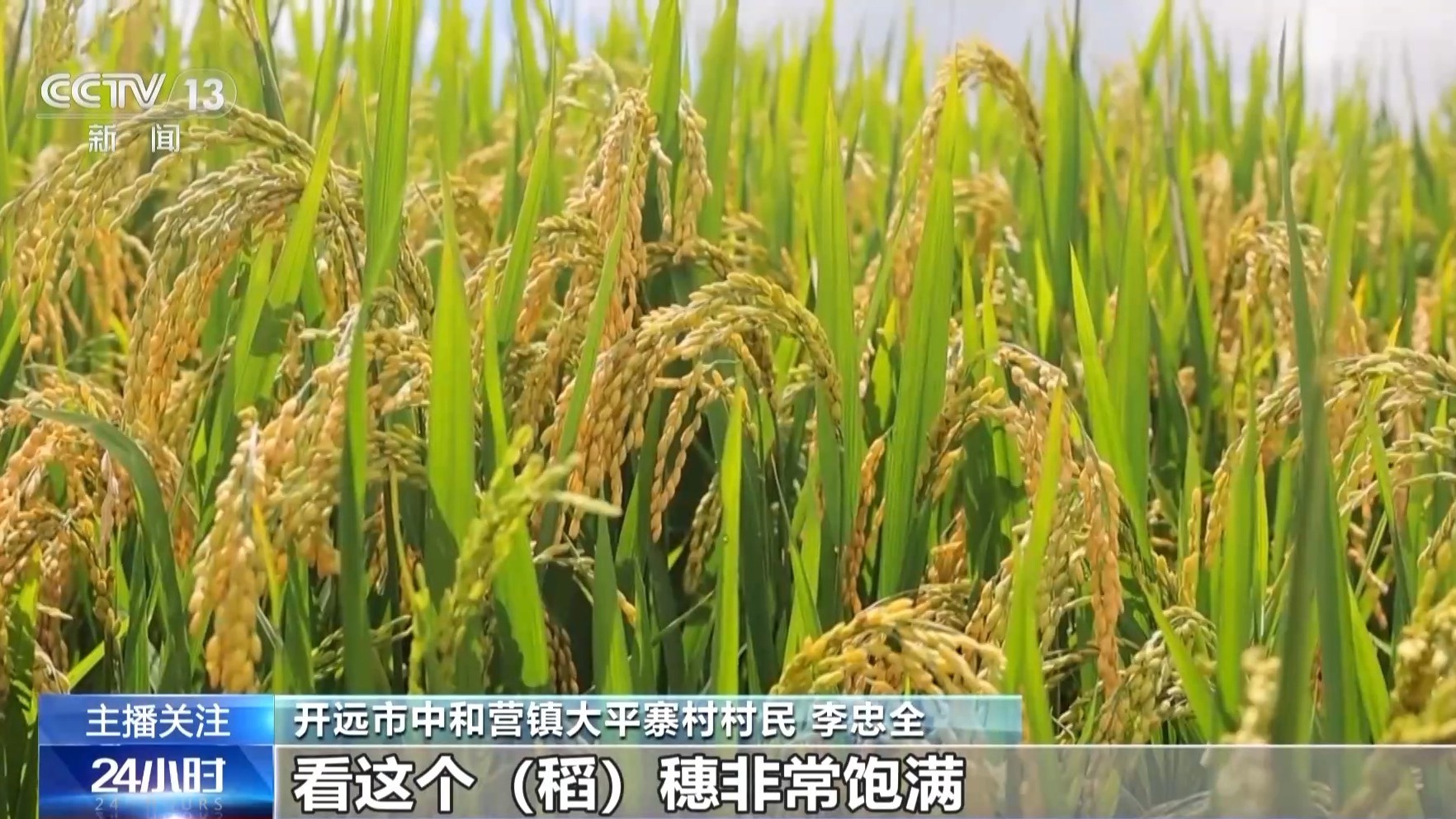

眼下,位于云南省开远市中和营镇旱地水稻种植示范区里,连片水稻正在拔节生长。不久后,这批水稻就将收割测产。农技科研人员正在和种植户们一起进行田间管理和科学监测,确保稳产丰收。

开远市中和营镇大平寨村村民 李忠全:种植旱地水稻,直接播种,不用育苗,不用移栽,管理起来比较方便。

据了解,当地属于典型的喀斯特地貌区域,由于降水量稀少且土壤保水性不佳,为破解无田种稻的难题,当地近年来积极选育适宜旱种的杂交稻品种,并集成轻简化种植模式,让水稻“上山”。通过培育出生命力旺盛的杂交水稻品种,攻克旱地除草和病虫害防治的技术难题。

旱地水稻不仅稳产增收,还对气候环境十分友好。传统的水田种植,稻田长期淹水,土壤里会产生大量的甲烷,加剧气候变暖。而旱地水稻,直接大幅度降碳减排。

云南水稻旱种科研人员 罗俊:厌氧环境会使土壤产生甲烷,传统水稻种植是农业甲烷排放的主要来源之一,水稻旱种减去了泡田、育秧、插秧等环节,能实现60%至90%的甲烷减排。水稻旱种,采用精准配方施肥,增施有机肥,化肥减量,通过肥料的“减、控”减少碳排放,实现经济效益与生态效益双赢。

目前,云南旱地水稻种植面积已经由几百亩扩大至20多万亩。从品种选育、稻谷栽培到病虫害防控、良法良种示范推广等,旱地水稻全产业链进步发展,正在助力粮食增产增收。

清华大学能源环境经济研究所所长 张希良:水稻种植它产生大量的甲烷排放,这也是我们国家温室气体排放的一个主要的来源。通过科技创新,就能够把水稻的甲烷排放有效减下来。我们国家现在搞的这个强制性碳市场和自愿碳市场,它可以创造一个碳价,为技术的创新提供非常好的激励。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 42120170001 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像