荆楚网(湖北日报网)记者 喻昭阳 通讯员 夏自宇

“谢谢你们,给了我第二次生命!”近日,14岁的女孩小吴(化名)在家人的陪伴下,为荆州市中心医院医护团队送上锦旗。锦旗背后,是一场历时数周、惊心动魄的生命保卫战。

时间回拨到8月30日那个惊险的早晨。早上8点左右,小吴在上学路上突发心脏骤停,生命危在旦夕。现场一位受过专业心肺复苏(CPR)培训的热心市民挺身而出,与同伴展开了至关重要的现场急救。

5分钟后,荆州市第二人民医院的急救人员赶到现场,接过生命接力棒。持续20多分钟的高质量心肺复苏后,小吴终于恢复了心律,但血压仍测不出,情况依然危急。

常规手段已难以维系生命,必须启动更高级的生命支持系统——ECMO(体外膜肺氧合)。二医迅速联系荆州市中心医院请求启动ECPR(体外心肺复苏)。荆州市中心医院重症医学科主任金平立即响应,火速集结包括副主任医师杜锦龙、心胸大血管外科副主任医师马圣伟在内的ECMO团队,20分钟内便奔赴现场。

此时距心脏骤停已过去40分钟。团队争分夺秒,置管、预冲、连接、转机……操作行云流水。当暗红色的血液经ECMO变为鲜红的富氧血回输体内时,这台“人工心肺”成功运转,接替了她衰竭的心肺功能。

“ECMO同时扮演着‘人工心脏’和‘人工肺’的角色。能将患者的血液引流到体外进行氧合,提供持续的体外呼吸与循环,以维持患者生命。”金平解释道。

当天中午,在ECMO的强力支持下,小吴被安全转运至荆州市中心医院重症监护病房(ICU),迎来了生的新希望。

ICU鏖战:直面多重危机的精密守护

转入ICU,意味着另一场更为复杂的持久战刚刚开始。患者入院后,医疗团队立即为她完善了包括头颅CT、CTA(CT血管成像)在内的全面检查,排除如脑血管瘤等可能导致心搏骤停的颅内病变。

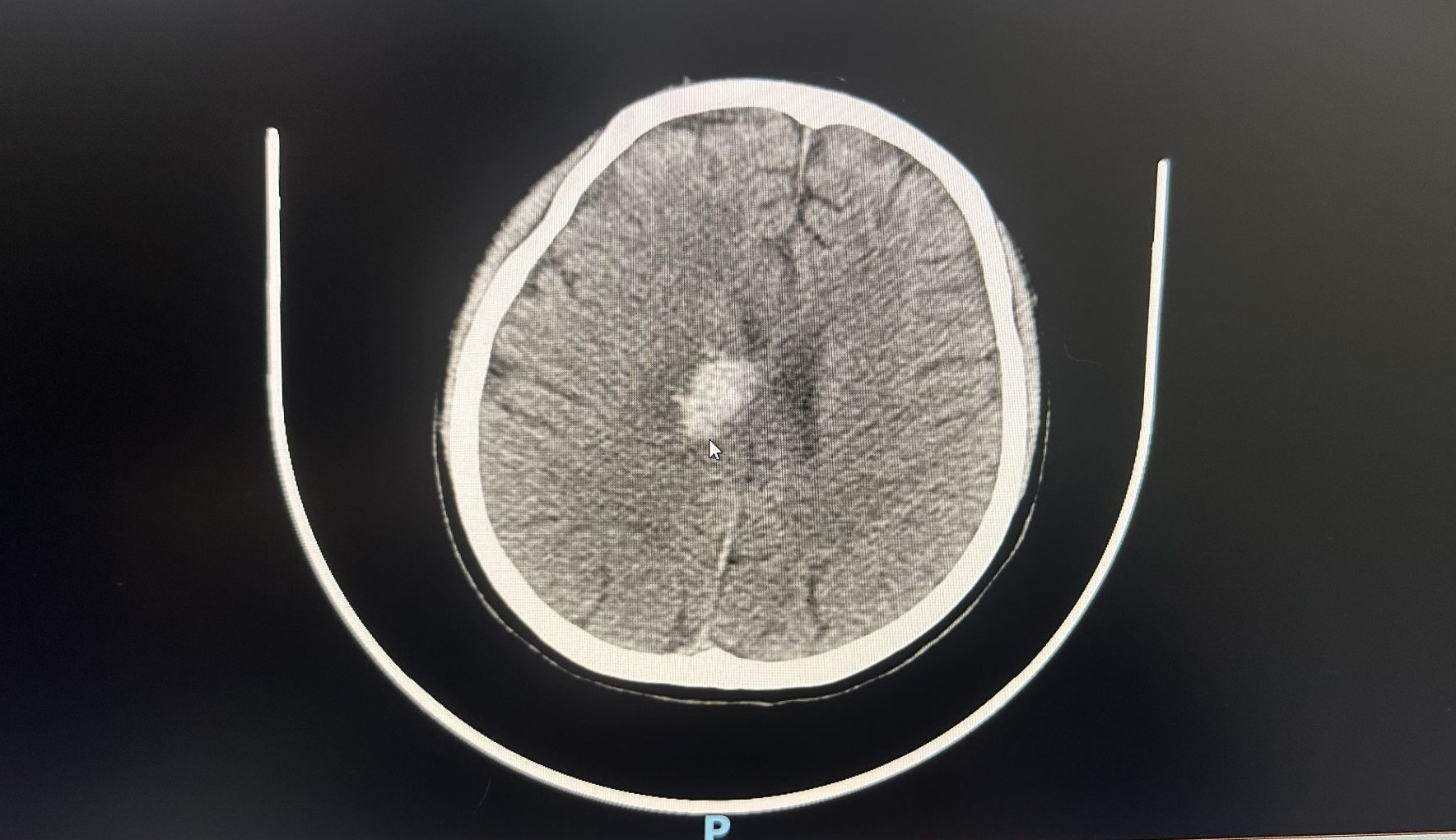

检查结果提示小吴存在蛛网膜下腔出血,这为治疗增加了新的难度——团队必须在维持生命体征的同时,严密防控脑出血的加重。

运行ECMO本身就是一场走在钢丝上的治疗。团队为女孩同时用上了主动脉内球囊反搏(IABP)、持续床旁血滤(CRRT)、临时起搏器等顶级生命支持设备,这几乎集齐了ICU所有的“救命神器”。

患者脑出血的CT影像,白色为出血区域。

医护人员24小时严密监护,精细调整着每一项参数,精准平衡抗凝与脑出血、控制感染与血栓等重重矛盾。

在团队日夜不息的精心治疗与守护下,奇迹悄然发生。

9月6日,在昏迷近一周后,小吴成功苏醒!经全面评估,ECMO于同日被安全撤除,这标志着生命保卫战取得了决定性胜利。随后,9月7日,撤除IABP;9月11日气管插管也顺利移除。

医疗的维度,不仅有科技的高度与精度,更有人性的温度与厚度。女孩苏醒后,为了缓解她的情绪,重症医学科护士长带领护理团队,特意为她布置了温馨的病房环境。康复医学科的治疗师也早早介入,在床旁帮助她进行早期康复训练。

康复治疗师在进行康复训练。

医护人员在布置温馨病房。

生命奇迹的背后:环环相扣的救援链条

9月23日,女孩病情稳定,从ICU转入普通病房继续治疗。令人欣喜的是,她如今已能读书写字,神经功能恢复良好。金平感慨:“心脏骤停院外存活率极低,仅有8%左右,而其中能像她这样神经功能良好的,更是只有约2%。这是一个生命的奇迹。”

奇迹并非偶然,它的背后,是一条高效协同、紧密衔接的生命救援链。

金平总结,此次抢救成功主要得益于三个关键环节:第一,现场市民及时、规范的心肺复苏,为后续救治争取了宝贵时间;第二,医共体快速响应,及时识别病情并启动ECMO;第三,拥有一支训练有素的ECMO团队,在“黄金一小时”内迅速建立体外循环,显著提升了救治希望。

回首这场生命接力,第一时间出手施救的热心市民,用正确、及时的胸外按压能有效维持脑部供血,为专业救援赢得窗口。金平也呼吁更多市民主动学习心肺复苏(CPR)——这项每个人都应掌握的“救命技能”。

从街头到ICU,从市民到医护,这场与死神的赛跑,不仅展现了荆州医共体建设的扎实成效,也见证了荆州市中心医院在急危重症救治领域的硬核实力与温暖担当。

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像