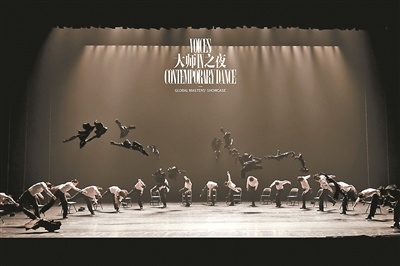

一群中国顶尖的年轻舞者在多位国际编舞大师的指导下,完成了三部经典作品的诠释,实现了一次从精神领悟、灵感捕捉到身体解放的多重跨越。9月27日,《禾戏剧·大师之夜》在国家大剧院的首演夜,台上众星云集,台下也是众星云集,足可见这场当代舞蹈剧场实验受到的关注度之高。肢体、音效、装置、灯光、服装甚至包括观众参与等多元素的有机融汇,成就了这台作品出乎意料的精彩。

新开掘生成新滋味 保留原貌又别有意趣

之所以精彩,是因为它选取的《梦不见了,但我记得》《仙人掌》《-16》三部作品,都是公认的当代佳作,审美和技术各有千秋,对中国观众特别是现代舞爱好者来说并不陌生。而且此次登台的舞者都深受观众喜爱,熟悉他们的表演风格和技术特长。诸多看点汇聚于同一舞台,期待值自然拉满。现场呈现也不负众望,既保有原作的完整、完美,又平添东方风韵隐约其中,演员火力全开,燃烧出新的焰火。

之所以出乎意料,是因为毕竟舞者的身体能力和能量是经过长期训练、于实践中形成的,肢体语言的风格、肌肉的惯性和优势都已经牢固于身心。而这三部作品都向他们提出了新的要求,并且都有优异的呈现版本在前。这些已经成就满满的舞者,在挑战自我、进一步解放天性的同时,还要彼此适应配合、和谐共振。他们未拘泥于原版,确乎完成了新的艺术开掘,特别是在可供发挥的段落,给出了令观众会心的新滋味。

这台演出由三部不同风格的作品构成,像是在不同维度、不同轨道上的探问——我和我们在哪里?处于什么状态?要成为什么?舞者的表演带有角色感,形成密切直接的人物关系,无论是个体还是群体皆如是,带来鲜明的戏剧色彩。而三个作品彼此间又有新的结构逻辑和组合思路,整场表演节奏从舒缓到明朗,再到因某种际遇和莫名的归属陷落困境,最后又走向期冀和释然。观众被引领着经历未知的心理旅程,视角被重置、被意外、被幽默、被牵引、被撼动,观察与被观察,游戏与被游戏,先是置身其外,最后置身其中。当代剧场的意趣与舞蹈艺术原始的朴拙似乎产生了交汇,造就舞台上下的大融合、大结局。

以镜像制造幻象 极致技巧之上再升华

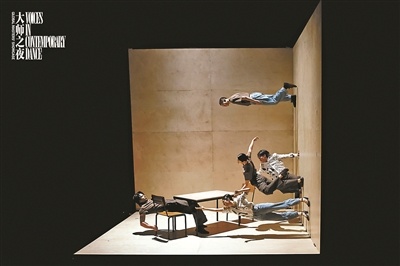

表面上看,第一部作品《梦不见了,但我记得》的技术技巧要求最高,难度近乎体操和舞蹈的双重极限攻关。但对几位演员的能力而言,驾驭肢体动作不在话下,更重要、更难的点在于完成高难度动作之上的升华,技术技巧的痕迹必须隐于背后。

在舞台景片和地面这三个平面合围的犄角空间中,舞者在一个平面上下左右腾挪翻转的反常规高难度行动,通过即时摄影投射到其他平面上时,编导利用视角的转变,让人和空间、物件的关系发生了奇妙的变化。镜像效果让这些高难动作看上去如常规行走坐卧一般,或者呈现出一种类似失重的太空幻视感。舞者的身体从服从重力到克服重力到反重力,以被动或主动的行为,制造一场三维空间里的错觉游戏。

摄影这一客观采撷手段,经过变换视角的镜像呈现,成为对主观认知的质疑,我们肉眼观察到的世界和镜像投射后映入眼帘的影像,活生生地表现出存在主义哲学的质疑——看到的世界和真实的世界并不一致,我们以为的“真实”并不见得真实。那么,随之而来的人与人的关系和情感呢?舞者之间轮回一般的分分合合,把我们的人生感知揪出来,平静地轻轻揉搓又放回去。

这一精明的设计,必须建立在演员的不动声色上,但也并非不倾注、不流露情感,相反必须带着受困于方寸间的存在境况与隐喻味道。同时,又绝不容许刻意表现技巧和凸显手段,要让一切宛如自然行为,包括攀援而上时的节奏和动感,否则意义将被大大消减。高超的控制之道是最核心要素,演员的现场表演毫无疑问是出色的。

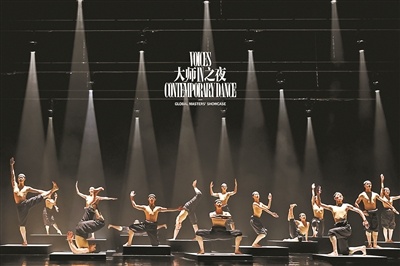

率性或者顺从 仙人掌被赋予的隐喻

第二部作品《仙人掌》的标题本身给了观众形象预设。在古典四重奏的规范和自由自在的原始驱动下,舞者的肢体表达呈现出平衡与破局的互文。他们各自站在有些反光的小方台之上,精神并不为方寸所困,强烈的击打和有趣的呼吸节奏释放出天真率性。我联想起突尼斯蔚蓝地中海的沙滩上那一丛丛的仙人掌林,野生的生命,尽管扎根于贫瘠砂砾中,不能有同一世界中海鸥和鱼儿们的那一种自由,却依然让自己恣意生长,芒刺不让红花绿叶,像是在乜视着万物——我就是我,谁能把我怎地?

脚下的方台被搬起、操弄,失衡随之出现,反射出的光是波光粼粼的外部世界?是滋养还是现代城市幕墙的光污染?我们不得而知,但舞者确乎逐渐湮没其间。随着四重奏乐队的迁移,舞者两两相对的矛盾状态转入逐渐统一的和谐中。

当舞者退出又手捧花盆再出场,被悉心培育出的造型各异的仙人掌美则美矣,却失去了自由自在。特别是在灯架上下左右的挪移中,空间被压榨,闪着 Cacti(仙人掌)单词的灯组强闪,气氛变得怪异,被指导、被干扰、被侵袭,这指导、干扰与侵袭正是我们不陌生的日常——寻不回的梦和不得不为的追逐与从属。

古典音乐在这里具有象征意义,对肢体有终极的控制。舞者的自在于乐声中被逐渐规范,但在被限定的状态中,也泛起改变之企图。在四重奏再次出现时,他们转身创造起全新的表演形态来,在两位舞者表现暧昧与不确定关系后,所有人集体面向观众制造步步逼近感,提出对当代文明的质疑。

因共舞而共生 观众与舞者进入彼此的想象

第二次幕间休息安排的一段即兴表演颇有意味。此处的即兴不是个人技术能力展示,也没有放纵的情感挥洒,舞者似戏谑般“自斟自酌”,沉浸于小我、小感觉的自得,并和他在上一部分作品中担当的角色产生了某种“暗通款曲”的勾连,达成了回味和延伸的效果,是三部作品之外的神来之笔。

此时第三部作品《-16》的演员渐次入场,即兴的自得被打破。这个打破让意趣升华,也形成了对后续表演的牵引——个体的无拘无束走向了集体范式,“无”即刻成为新的“有”。

舞者围坐一起呈现祈祷与拼力挣脱的姿态,仪式感与重复的形式很有震撼力,但下台口最边缘处的舞者每每脱出群舞的节奏、不断前仆,渴望合群却无法自控地跌出轨道,制造的冷幽默效果令人啼笑皆非又会陷入思考。

最终的高潮、也是最出人意料的剧场行为,是舞者来到观众席中随机挑选搭档,然后一起回到台上共舞。特别动人之处,是演员与观众舞者有意识或无意识的物理碰撞产生了化学反应,双方主动与被动的位置随时转换。这一安排把剧场演出的“在场”意义挥洒到了极致:我们“都在”一个空间或观或演,这一概念晋级为我们“同在”情境里共生——演员与观众互为观演关系,进入彼此的设定和想象。观众通过身体、语言和精神的参与,将舞台的假定变为现实,对剧场艺术的深度参与带来特别的感受,最终形成“仍在”的特殊记忆。

我想这应该是《禾戏剧·大师之夜》追求的理想境界:刹那间恍惚了“大师”的世俗概念,舞台上产生的新鲜火花宛如我们永远不能第二次踏入的河流,把剧场的“不可复制”既深刻又浅显地揭示出来。我们平日看不到的舞者与观众的本性,忽然间都被超越般地激发出来,舞台成为逃遁现实之地——抛却身份的面具,世界原本可以如此美妙!

感慨之余,将这些富于勇气挑战经典的中国年轻舞者与世界顶级的现代舞艺术家阵列相比,有的舞者身体能力和由天性释放的能量还不太够,有的就索性另寻风格,这和他们所擅长的舞种特性、从小接受的舞蹈培养和东方美学的长期熏染有关。但无论如何,这三部作品的呈现已然非常可圈可点,勇气之上的艺术突破显而易见。况且,这种不同是不是也可以被认为是另一种风格化、个性化,而无需改变呢?先不作结论,且行且观察。

文/程辉 摄影/付晓

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像