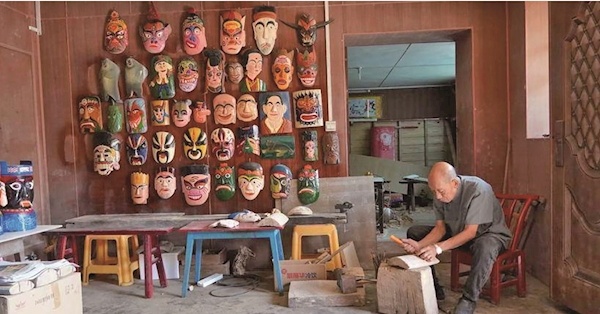

刘学清在“神祇工坊”创作中 通讯员供图

楚天都市极目新闻讯(记者李博 通讯员申玉洁 梅燕)凿、刻、锉、磨之间,一块朴拙的木料逐渐显现出“开山”傩面的凛然之气。10月19日,湖北省鹤峰县五里乡,79岁的刘学清正在家中与木头对话。近二十年来,他在这间被称为“神祇工坊”的屋子里,以近一百五十张面具,默默守护着“中国戏剧活化石”——鹤峰傩戏的血脉与根基。

“我的孙辈在展馆里,都认出我的作品了。”刘学清抚着新完成的面具,眼带笑意。二十多道工序在他手中流转:选材、阴干、画稿、凿坯、精雕、打磨、上彩……每一步都凝练着他六十年的木工功底。从十七岁学艺做嫁妆、修房屋,到晚年专注刻傩面,方寸之间,刻刀见证了一名匠人技艺的沉淀与升华。

雕刻之路并非一帆风顺。“最开始常做不好,扔掉重来,做到第三块才稍微像样。”刘学清回忆道。如今,他早已将古法刻入心手:“开山”眼睛要凸出显威武,“算匠”额头需布满皱纹显智慧,女性面具线条必柔和。他说,神韵全在眉眼与嘴角之间,“喜怒哀乐都表达出来,才算达标”。

刘学清所做的傩面,不仅是静态工艺品,更是傩戏表演的灵魂。完成一套核心面具通常需要数十天的时间。除传统角色外,他也为乡邻定制特色面具。“他做事细致,要么不做,要做就做到最好。”孙女陈晓燕说,祖父的工匠精神始终激励着她。

然而,傩面具制作也面临传承之困。因学习周期长、收入不高,年轻人多外出务工,使这门技艺“后继乏人”。刘学清带过几名徒弟,但能坚持下来的寥寥无几。村民余光锐感叹:“他能把传统手艺坚持这么多年,还做得这么有活力,我很敬佩。”

“我绝不会放弃它,要一直传下去。”刘学清摩挲着刻刀,语气坚定,“只要有人认可,我的付出就值得。”这份坚守,也与当地非遗保护工作相呼应。鹤峰县文化和旅游局非遗股工作人员何剑波表示,他们正通过建立传习所、组织展演等方式,为这项千年技艺寻找新的生存土壤,“希望鹤峰非遗能薪火相传、历久弥新。”

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像