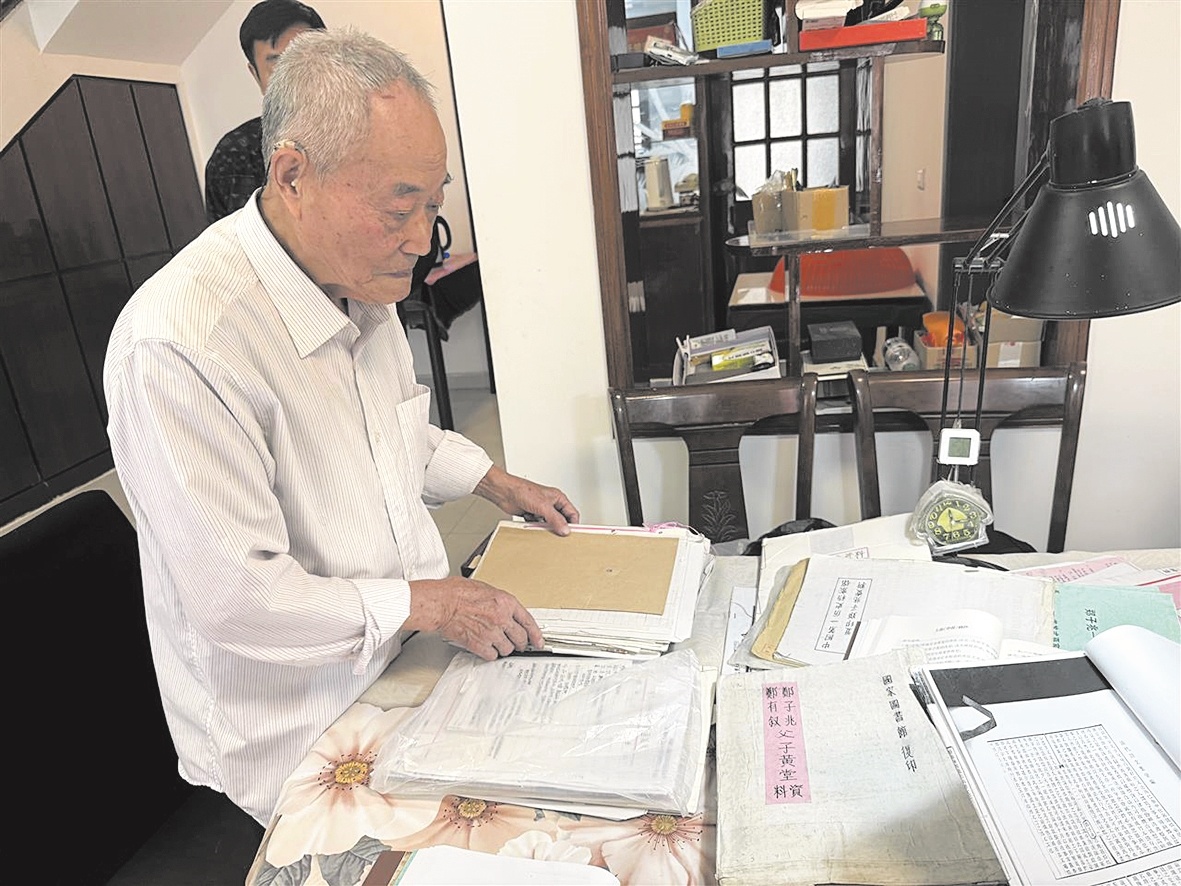

90岁的郑用威老人整理相关资料 摄影:楚天都市报极目新闻记者林楚晗

楚天都市报极目新闻讯(记者周保国 林楚晗 卢成汉)秋日的午后,天空被细雨笼罩,空气里带着微凉。10月13日,湖北省天门市横林镇夹台村,90岁的郑用威老人缓缓走到曾祖父郑子兆的墓碑前,用手轻轻摩挲碑上的字迹,浑浊的眼睛里满是思绪——这方石碑,不仅刻着先辈的名字,更藏着一段跨越百年的爱国传奇,以及郑家三代人未了的心愿。

据史料记载,郑子兆生于1837年,天门人。1861年以拔贡出仕,后在博学鸿词科考获科廷试第一。1867年被左宗棠召入幕府,负责陕甘军政事务及后勤保障,随征新疆十余年。因军功授花翎二品衔,历任陕西粮台、都转运使、西安知府、汉中知府,1892年卒于任所,后魂归故里,葬于天门。

提起曾祖父的丰功伟业,郑用威老人滔滔不绝;而提及与曾祖父一同出征、至今散落在西北大地的“十八条扁担”后人,他黯然神伤。尽管已至鲐背之年,郑用威老人回忆起家史时,声音多了几分铿锵:“小时候常听父辈讲,曾祖父郑子兆当年在左宗棠麾下任西安知府、陕西粮台、都转运使等,是西征大军里重要的后勤支柱。”

老人的话语,将时间拉回19世纪中后期——彼时新疆正面临帝国主义瓜分的危机,国土安危悬于一线。左宗棠临危受命,率大军西征,跨越万里戈壁,誓要平定内忧外患、守护中华疆域。郑子兆作为其幕僚与运粮官,深知“兵马未动,粮草先行”的重要性,为保障前线物资供应,特意从天门老家召集了18名身强力壮的郑氏族人带到陕西。这18人,便是后来被称为“十八条扁担”的英雄群体。

他们跟随郑子兆,从天门彭市河登上官船,沿汉江逆流而上,最终抵达陕西白河县的军需转运码头。在这里,他们成了西征后勤线上的“螺丝钉”:每日肩扛扁担,将粮食、武器、药品等物资从船上卸下,再通过陆路转运至千里之外的西征大本营。没有惊天动地的战功,却用日复一日的坚守,为收复新疆的胜利筑牢了后勤根基。

战争结束后,“十八条扁担”选择在陕西及周边安家落户、开枝散叶。后来因年代动荡、交通阻隔,他们也渐渐与天门老家失去了联系。

“从爷爷到父亲,再到我,三代人接续近百年寻找,始终没有线索。” 老人的言语中,饱含遗憾。

据老人的子女介绍,父亲退休后不久,就参与重修族谱,大约是在11年前,年近八旬的父亲正式开始寻找“十八条扁担”的后人。父亲花费大量时间,往返天门与武汉之间,寻访亲戚、长辈,了解历史;静坐在图书馆、档案馆,整理、摘抄资料,日积月累,家族史料积攒了一摞摞。每有一丝线索,老人都兴奋不已。

近几年,老人萌生去西安、汉中等地寻访的念头,但因年事已高,老伴和子女都担心他身体受不了,而未能成行。老人说:“我年纪大了,身体不便远行,可只要还活着,就不想放弃 。我想在有生之年,亲眼见一见这些宗亲,让他们知道,老家的人一直惦记着他们,盼着他们回来寻根问祖。”

为了给寻亲提供更多线索,老人特意拿出家中珍藏的族谱,指着上面的字辈排序说:“按照郑家的规矩,这些后人的名字里,大概率会有‘支、大、方、可、昌、明、有、象、用、启、贤、良’这些字,比如‘郑用×’‘郑启×’,这或许能帮他们认出自己的根。”

一段跨越百年的爱国情缘,一位九旬老人的执着寻亲。如果您是“十八条扁担”的后人,或是知晓相关线索,恳请与极目新闻联系(电话:027-86777777)。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像