党的二十届四中全会提出,要提升农业综合生产能力和质量效益。开展盐碱地综合利用,是提高农业综合生产能力的重要组成部分,对保障国家粮食安全、端牢中国饭碗具有重要战略意义。

地处黄河入海口的山东省东营市近些年在开展盐碱地综合改造利用方面进行了一系列探索,实现了从不毛之地到沃野粮仓的转变。

秋收时节,山东省东营市现代农业示范区里,几位国内大豆领域的专家正在对今年第一次种植的耐盐碱大豆新品系“国创豆78”进行实收测产。

这次测产实收了1.34亩大豆,最终成绩令现场所有人都感到惊喜。

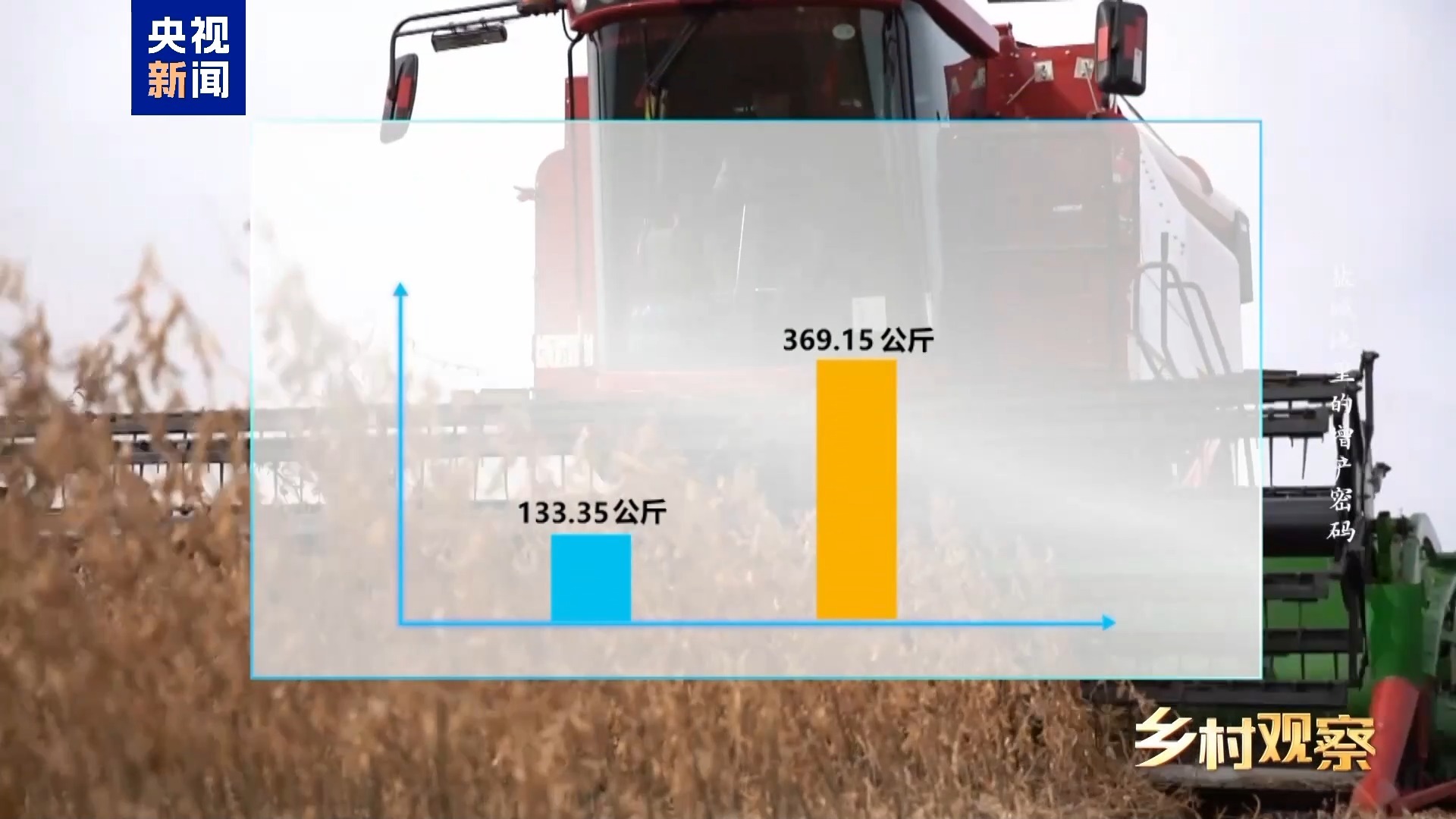

山东省东营市大豆种植户 刘新华:是在9月30日进行的测产,测得亩产是369.15公斤。

2024年的全国大豆平均亩产为133.35公斤,而这次测产的成绩达到了全国大豆平均亩产的两倍以上。

崖州湾国家实验室大豆种子创新团队首席科学家 田志喜:这个数字对于耐盐碱大豆而言,应该是创造了国家最高纪录。

刘新华:我们对剩余的100多亩进行了实收,亩产均在700斤以上。“国创豆78”的分枝非常多,我手中这株的有效分枝是5个。它的节间也比较短,每个节荚都很多,密密麻麻的,而且都是三粒荚,籽粒也大,所以它的丰产性、稳产性以及适应性都非常好。

耐盐碱大豆新品系“国创豆78”是由崖州湾国家实验室田志喜团队经过八年时间培育而成。它的生长周期较短,9月底便全部收获完成。此时,东营还有一些其他品种的耐盐碱大豆尚未完全成熟,它们的情况如何呢?记者又走访了几位种植户。

山东省东营市大豆种植户 张合兴:这个豆粒都鼓起来了4个,很少有空荚,豆粒挺饱满的。我们今年一共种了800多亩大豆。有一块地就是我们现在正在审定的中黄357。在另一个方向,我们种了大概200亩的齐黄34,还有大面积的400多亩的潍豆28。现在看这三个品种的表现是各有优势。

山东省东营市大豆种植户 袁训国:我们的大豆田今年长势还可以,籽粒饱满,荚也厚,粒也多。

在东营的盐碱地上高产的,不仅是大豆,最近两年,东营市盐碱地作物单产屡创佳绩:

小麦品种济麦60,在盐碱地上实现亩产560.4公斤; 夏收玉米鲁单510,亩产650.1公斤; 花生新品种花育9118,亩产达到了694.57公斤。

当地耐盐碱作物的纪录被不断刷新,而这样的成绩在过去是完全不敢想象的。

山东省东营市黄河口镇村民:过去这片都是一些盐碱地,这里都属于退海之地,盐碱程度比较重。过去不能种粮食,只能在这里放牧,养羊的比较多。

东营市的盐碱耕地面积占到了全市耕地总面积的60%。近些年来,这里通过治理与综合利用,让盐碱地破“碱”而生,正在变为新的粮仓。其实,早在新中国成立之初,中国便一直在探索盐碱地的治理。到了20世纪80年代,中国更是集中力量,通过修建水利设施、土壤培肥等方式改良了大量盐碱地。

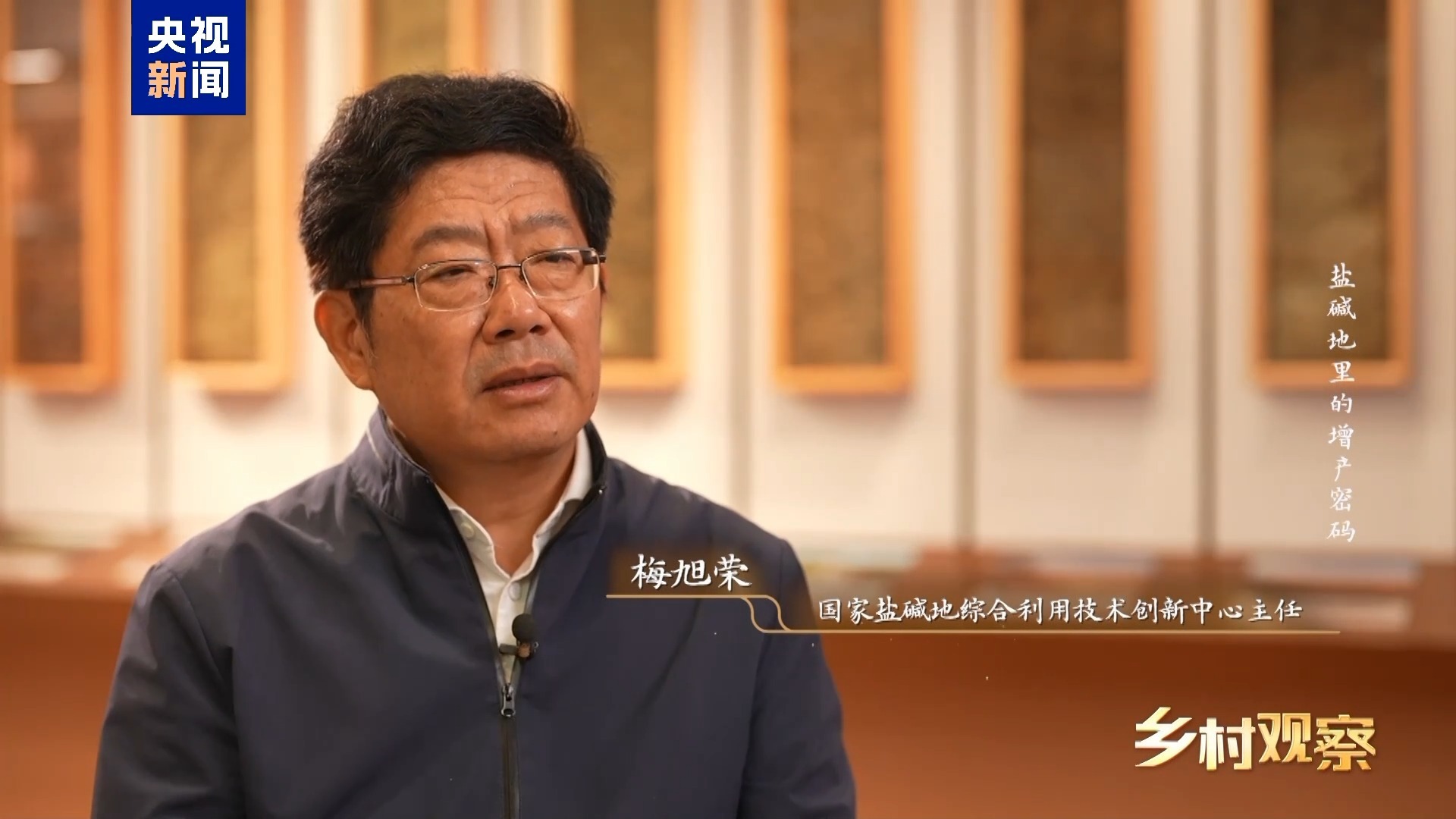

国家盐碱地综合利用技术创新中心主任 梅旭荣:今天,我们在治理盐碱地时面临的形势已经发生了变化,容易治理的盐碱地已基本上治理完了,剩下的都是一些“难啃的骨头”。

东营的盐碱地便是这样难啃的硬骨头。东营位于渤海之滨,九曲黄河在此入海,“海退盐存”以及黄河携带的可溶性盐基造就了341万亩盐碱地,占到山东省盐碱地面积的38%。

国家盐碱地综合利用技术创新中心副主任、中国农科院资划所研究员 李玉义:我们一般说是分为五大盐碱类型区,西北绿洲属于一类盐碱区,黄河中上游灌区是一类盐碱区,东北苏打盐碱区,滨海盐碱区。

东营盐碱地土壤的盐分含量从1‰至10‰以上,自西向东梯次分布,是盐碱地治理的天然试验场,因此吸引了全国几十个科研团队在这里建立试验基地。传统的盐碱地治理往往采用大水漫灌来压盐压碱,如今的盐碱地治理发生了理念上的巨大转变。

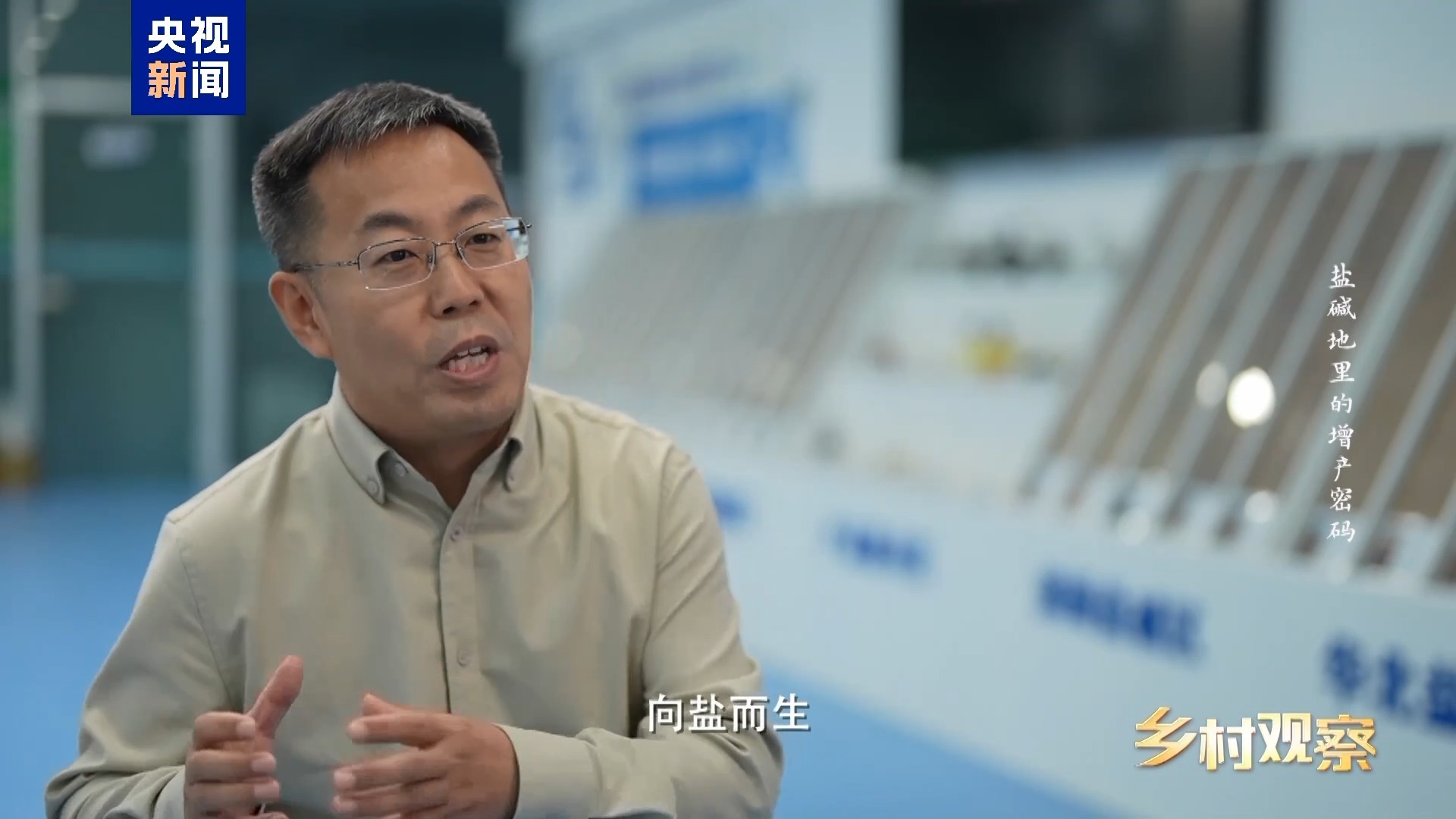

李玉义:现在从不同类型的盐碱区来看,大部分都是缺少淡水资源,可能排盐措施的难度非常大。我们也提出来,怎么与盐共存,向盐而生。

所谓“向盐而生”的理念,就是在以地适种的同时,力求以种适地,在盐碱地上培育种植耐盐碱品种,但这并非一件容易的事。

山东省农业科学院作物研究所研究员 徐冉:腌咸菜一般不会长毛和发霉,就是因为在盐里,所有生物的生物活性、结构都会破坏。大豆种在这里面,就相当于种在腌咸菜的水里。

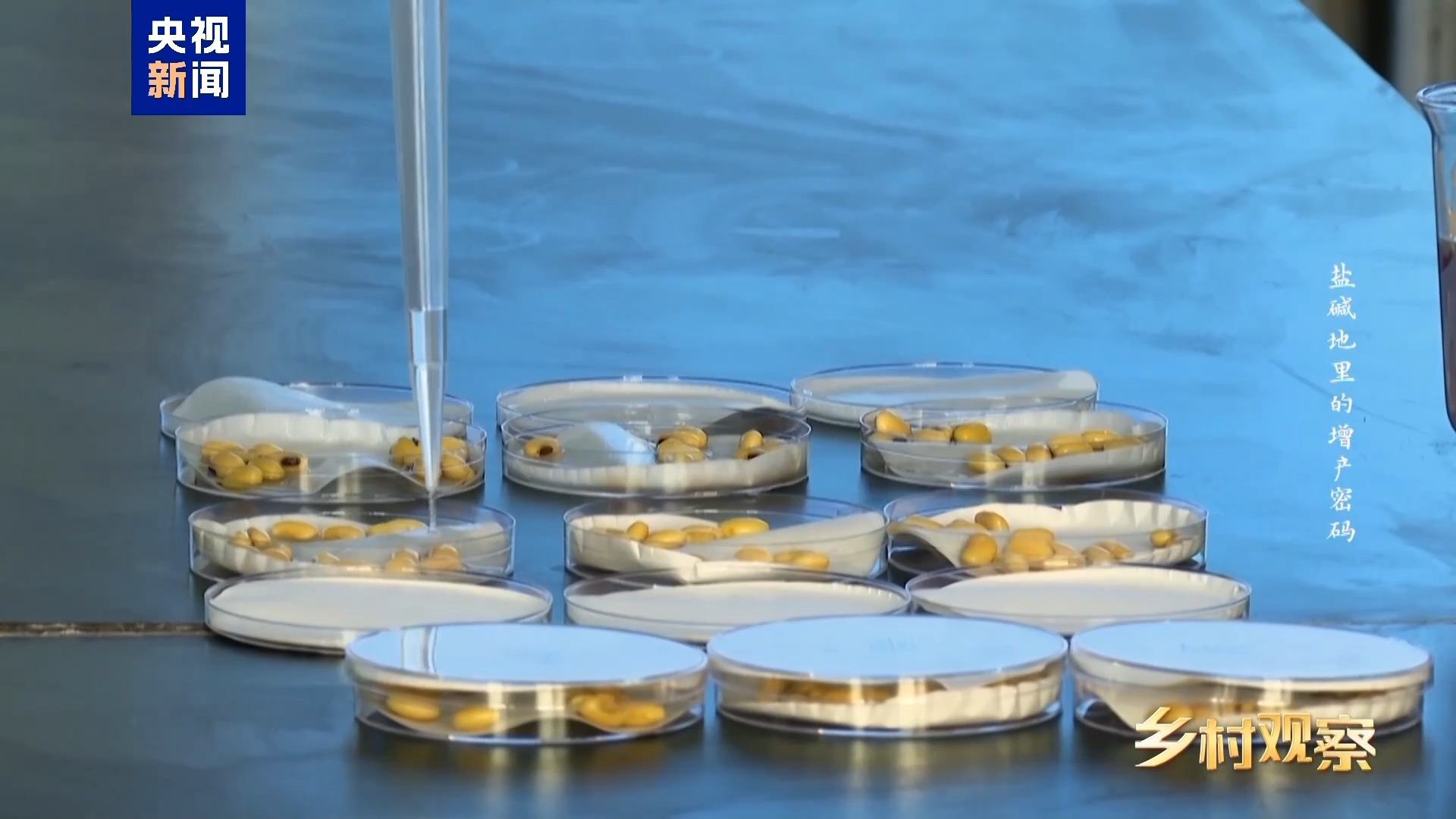

以大豆为例,要培育耐盐碱大豆,就须要找到耐盐碱基因,同时要保持高产、病害少,也需要找到相关基因。大豆拥有5万多个基因,但优良基因不会天然集中在一个品种上。因此,科研人员必须从成千上万份材料中寻找最适合的基因组合。

田志喜:这些基因也不是那么轻松就能找得到的。因为我们找到了基因,往往这个基因对高产有好的体现之后,又影响了其他的性状。这样我们就需要把这个基因找到最好的一种组合,从而使得对其他的性状影响比较小,这个难度还是非常大的。

近些年,随着国家对科技育种投入的加大,许多优良的耐盐碱大豆品种纷纷涌现。然而,目前耐盐碱大豆育种却依然面临着一个瓶颈。

李玉义:含盐量3‰到4‰基本上属于中度的盐碱地,适合中度以上耐盐碱的品种现在很少,这也是我们目前的一个瓶颈。

一般来说,根据土壤的含盐量,盐碱地可以分为轻度、中度和重度三个等级。耐中度以上盐碱地大豆品种,依然是科研人员努力的方向。

徐冉:这是齐黄34跟齐黄39杂交的F6代。

徐冉是山东省农科院的大豆育种专家。他参与研发的耐盐碱大豆品种齐黄34一直稳定高产。如今,徐冉再次向耐中度盐碱地大豆育种发起挑战。

徐冉:目前主要目标就是从3‰到5‰盐碱度的范围内,争取在这一点上有所突破。

当前,中国大豆年进口量超1亿吨,对外依存度超八成,提高大豆自给率至关重要。

中国农业科学院作物科学研究所研究员 孙石:进一步提升我们的自给率可通过两个途径,一方面是提单产,另一方面就是扩面积。扩面积其中之一是充分利用边际土壤,在主粮绝对安全、谷物基本自给的情况下,大豆不可能和主粮水稻、玉米争土地。如果扩面积,就是充分利用边际土壤,就是国家战略的需求。

为攻克盐碱地治理难题,有效整合全国盐碱地优势创新资源,2022年底,中国科学院、中国农科院、中国农业大学等18家科研单位和企业联合组建国家盐碱地综合利用技术创新中心,并落户东营。

李玉义:国家从战略高度上进行布局,体现了有组织的科研。我们目前为止一共组建了48支创新团队,里面有核心团队23支,还有3支院士工作团队,还有19个协同创新团队。我们分中心,包括实验站,还有3个特色产业基地构成了三个团队。

国家盐碱地综合利用技术创新中心,不仅汇集了全国顶尖的盐碱地科研力量,记者还在这里见到了许多首创的设备设施。

国家盐碱地综合利用技术创新中心助理研究员 李影:这里是全国首个耐盐碱的植物育种加速器,它的作用主要是能够大幅缩短植物的生长周期。比如大豆,它如果是在自然环境当中一年能够生长一季,但是它在育种加速器中能生长三代。

这看似寻常的房间究竟是如何加速植物生长的呢?原来,这一间间育种加速器中,都配备了可调节LED光源、水培系统和温控设备。通过智能控制系统可以精准调节加速器中的每一度与每一缕光,创造出植物快速生长所需的条件。

李影:它相当于模拟了自然的生长环境,能够人工调节它的光照、温度、湿度,使植物在这里面达到最适宜的生长条件。

除了育种加速器,这里还有一间特殊的“密室”——耐盐碱作物种质资源库。这里存放着大约十万份从全国收集来的耐盐碱种质资源,其中就包括耐盐碱大豆种质资源2000余份。

国家盐碱地综合利用技术创新中心助理研究员 宫中桂:像短期库,它保存种子的时间可以达到5年以上。而中期库里的温度更低,可以保存的时间更长,可以使一份种质资源保存到10年以上。

国家盐碱地综合利用技术创新中心将全国优势创新资源整合,东营也依托政策与技术优势,实现了盐碱地上的丰产。而这丰产的背后,也为全国盐碱地综合利用提供了一整套可复制、可推广的解决方案。

梅旭荣:除了改良品种之外,我们淡化耕层。最近这几年,我们更加关注农机,比如用耕深可能达到1米到1.2米的一些大型机具,来打破黏板层改良土壤,通过多种技术的融合来进行盐碱地综合利用。

对于盐碱地的综合利用,不仅仅是种植粮油作物。近些年,东营还打造出黄河口大闸蟹、滩羊等多种盐碱地农业品牌。其中仅滩羊全产业链人均年增收就达到了7万元。这些盐碱地特色农产品从东营走向了全国,不但满足了国人的味蕾,也增加了当地群众的收入。

中国通过多年努力让贫瘠的盐碱地破“碱”而生,也在全球实现了从盐碱地治理“跟跑者”到“破题人”的转变。

梅旭荣:国外的研究可能是零零星星的,像我们这种举国体制的研究和开发利用还是很不多见的。通过和国际同行们交流,我们认为中国的盐碱地综合利用在全球处于领先位置。

昔日盐碱地,今日新粮仓。中国的农业科技人员在盐碱地上打了一场漂亮的种业翻身仗,探索出一条中国特色的盐碱地综合改造利用之路,在扛起国家粮食安全重任的同时,也为世界盐碱地治理利用提供了中国经验。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像