秋意渐浓,人们纷纷走出家门,到郊外欣赏美景,“捡秋”一词逐渐就成了网络热词。记者注意到,原本应该是亲近自然、感受丰收乐趣的“捡秋”,有些人却在折枝踏草,将它变成破坏自然环境、满足个人私欲的不当行为。“捡秋”怎么就变成“伤秋”了呢?来看记者的观察。

上个周末,在位于北京香山附近的国家植物园南园,记者看到,壳斗科植物区已被围栏围住,到处都有“禁止入内”“禁止捡拾种子”的告示牌,但仍有游客不顾提示,翻进去扒拉树枝在里面找着什么。

栎果,又称橡子、橡栗,是壳斗科栎属植物橡树的果实。园方表示,这片植物区除了观赏,实际上还承担有许多科研用途,并不允许游客随便进去翻捡。

中国科学院植物研究所研究员 覃海宁:有一些课题会来观察落叶的情况,有一个观测的小站,看它的光合作用,也有人在树底下研究它的果实落下来,发芽是什么情况。人很多的话,会把树林底下踩得乱七八糟,肯定就没有观赏或者管理的价值了。

记者发现,确如专家所说,这片植物的生长区已被游客踩平,有些甚至已接近板结。

类似这样的现象,也并不少见。在北京西山森林公园,记者看到,就有人随意蹲在地上,薅起了路边的野菊花。

在另一处区域,几十棵枫树由于叶子红得早,成了人们拍照打卡的好去处。但记者看到,一些枫树下方的红叶已被游客摘光,为采到更红更新鲜的红叶,就得借用工具勾住上方的树枝。

在北京地坛公园,由于想要拍到更好的照片,一些游客钻进了荻草丛中,脆弱的荻草因此成片倒伏,有的已不成样子。

“捡秋”不要“伤秋”

为自然留美景

“捡秋”,原意是指秋收后农民捡拾田间遗落农作物的传统农事活动,现在已经发展成捡拾落叶、坚果等活动。对于“捡秋”带来的环境破坏,有些地方也在进行管理探索,力求让人们在享受秋日美景的同时,尽量做到“捡秋”而不“伤秋”。

前不久,辽宁本溪老边沟风景区一段禁止采摘、手持、捡拾枫叶的视频,在网络引发热议。有人评价说“景区太小气”,有人留言表示不能理解。

老边沟风景区是辽宁省内的4A级景区,以“层林尽染”的枫叶秋景闻名。但盛名之下,他们也有很多烦恼。

本溪市老边沟风景区总经理 李俊岭:每年这个地方红得最早,但是在枝头的顶端,有好多断茬,好多枝条都被游客给掰折了,而且这样的枝条,想要长到这种好的情况下,需要三年以上。

李俊岭介绍,这几天由于降温和大风,枫叶已落了不少,景区已接近闭园。在前半个月的旅游高峰期,工作人员每天都会从游客手中收来已摘下的枝条和枫叶。他们对这种情况,除了心疼,更多的就是无奈。

本溪市老边沟风景区总经理 李俊岭:每日接待人数大约2万多人,如果按照10%概率估算,有2000多人随意折枝,一天下来将近能够破坏15亩的红枫林。一棵长势非常好的枫树,如果这一天先后有10个人去折枝,有可能在一天下来,整体的观赏效果就不存在了。

为更好维护老边沟用红叶铺成的“红色海洋”,除了加强劝阻,景区也准备今后主动收集掉落的枫叶,以便满足游客的留念需求。

不当“捡秋”破坏环境

也带来健康风险

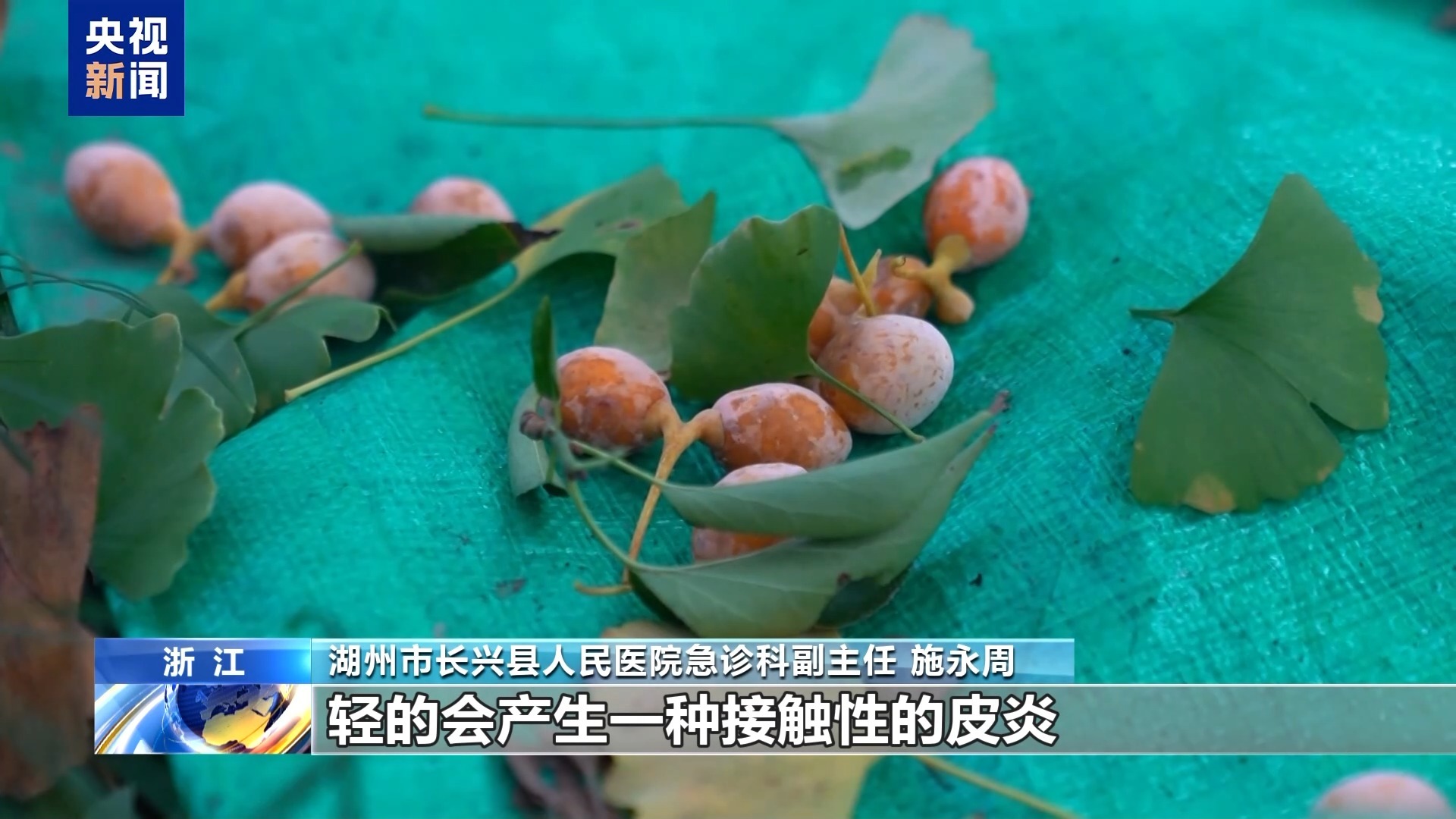

“捡秋”潜藏的风险,不仅是对自然环境,更是对我们自己。眼下已进入银杏果等成熟掉落的时节,不少人想捡回家食用。但专家提醒,“银杏果”并不是银杏的果实,而是银杏的种子,含有有毒物质。

湖州市长兴县人民医院急诊科副主任 施永周:生的银杏果含有比较高的银杏酸,具有很高致敏性和细胞毒性的物质。人接触到以后,轻的会产生一种接触性的皮炎,比如说荨麻疹、皮肤瘙痒等,严重的会导致过敏性的休克,是非常危险的一件事情。

成都市第一人民医院肾内科副主任 敖广宇:游玩结束以后,一定要注意勤洗手,避免将一些不干净的物质,或者是有毒的成分不小心带到我们的口中,或者是接触到我们的皮肤黏膜等。

田野“捡秋”变废为宝

打造旅游新体验

不让“捡秋”变“伤秋”,需要更多引导。一些地方针对多样化的需求,将秋收后的田野遗存变废为宝,开发出“农业+文化+旅游”的深度融合项目,把单一的农业资源转化成了独特的旅游产品。

今年秋天,内蒙古自治区又迎来丰收季。在锡林郭勒盟、呼和浩特和乌兰察布市等土豆主产区,文旅部门看到有外地游客对秋收过后的土豆感兴趣,索性规划起了“挖土豆路线”,免费开放收获后的耕地,让游客在土豆田里尽情享受“捡秋”带来的乐趣。

不仅是挖土豆,还有切土豆,炒土豆,烤土豆等厨艺比赛。游客在土豆田里一边“捡秋”,一边还可欣赏到地头的文艺表演。在这种极具乡土气息的活动中,游客充分体验到了地方农特产品的优质资源,当地也蹚出了乡村旅游的新方式。

锡林郭勒盟太仆寺旗旅游发展服务中心主任 乔菲:让农民秋收后剩余的土豆变废为宝,实现了资源的高效再利用,让优质农产品被更多人知晓和认可。我们用田野寻宝这种沉浸式的体验,把单一的农业资源转化为独特的旅游产品,游客从单纯观光变为深度参与,为乡村旅游注入了新的活力。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像