杨素英是浙江金华的一名退休教师,今年九十岁。她十几年来坚持爱心助学,总共帮助贫困孩子200多人次,捐赠总金额达到数十万元。受她的影响,她的家人、学生都参与了助学,爱心接力棒正在传递。

15年爱心助学超200人次

金华幸福家人公益协会执行会长孙建斌,在2021年协会的年度总结大会上拍摄了一段视频。作为协会最年长的志愿者,杨素英当时正在向其他志愿者分享自己帮助贫困孩子的故事。

金华市幸福家人公益协会执行会长 孙建斌:我第一次听到她说出这个话,我眼泪都要流出来了。一个年纪这么大的老人家,她能说出这么有分量的话。所以她这句话也是我公益路上前行的力量。

杨素英的老家在江苏省连云港市灌云县,后来跟随丈夫来到浙江金华工作,先后在当地的雅畈小学、永康市古山小学、澧浦小学、澧浦初中等学校任教,1993年退休。2011年,杨素英开始从经济上资助家庭困难学生,持续至今。

一些熟悉杨素英的人都知道,她资助学生与通常的爱心人士有所不同——一般人喜欢捐助学习成绩好的贫困学生,而杨素英倾向于帮助那些成绩不好的学生。

金华市幸福家人公益协会会长 张丽萍:她说这些孩子家庭条件不好、学习成绩不好,在成长过程当中,她觉得其实一直都是不受关注的。这些孩子如果不给他重拾信心,其实未来这些孩子走到社会可能会被带入歧途或者会被别人影响,所以她说不想让孩子成为社会的负担。

杨素英助学并不是一捐了之,她还要坚持到学生家中走访探望,不避寒暑。

她不顾自己年事已高,春节前坚持要到学生家里给他们赠送礼物和压岁钱,在这万家团圆的节日里,为缺少呵护的孩子们带去温暖;在确定资助对象时,杨素英也要到学生家中走走看看,了解家庭实际情况,她说,这样才能把钱用在真正需要帮助的孩子身上。

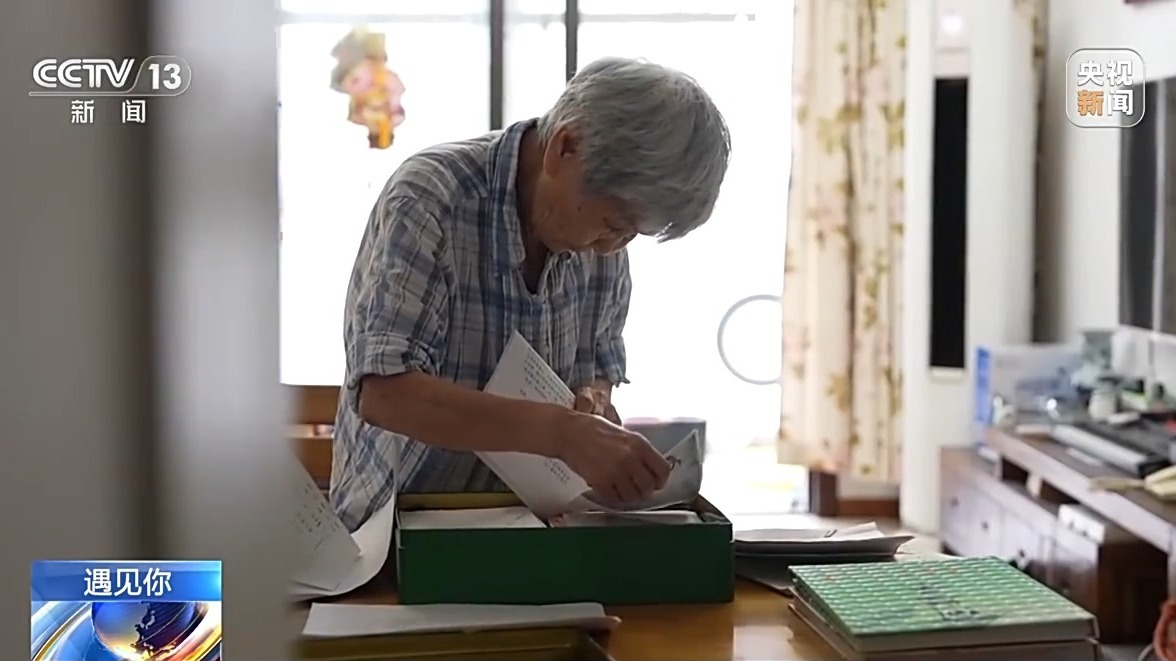

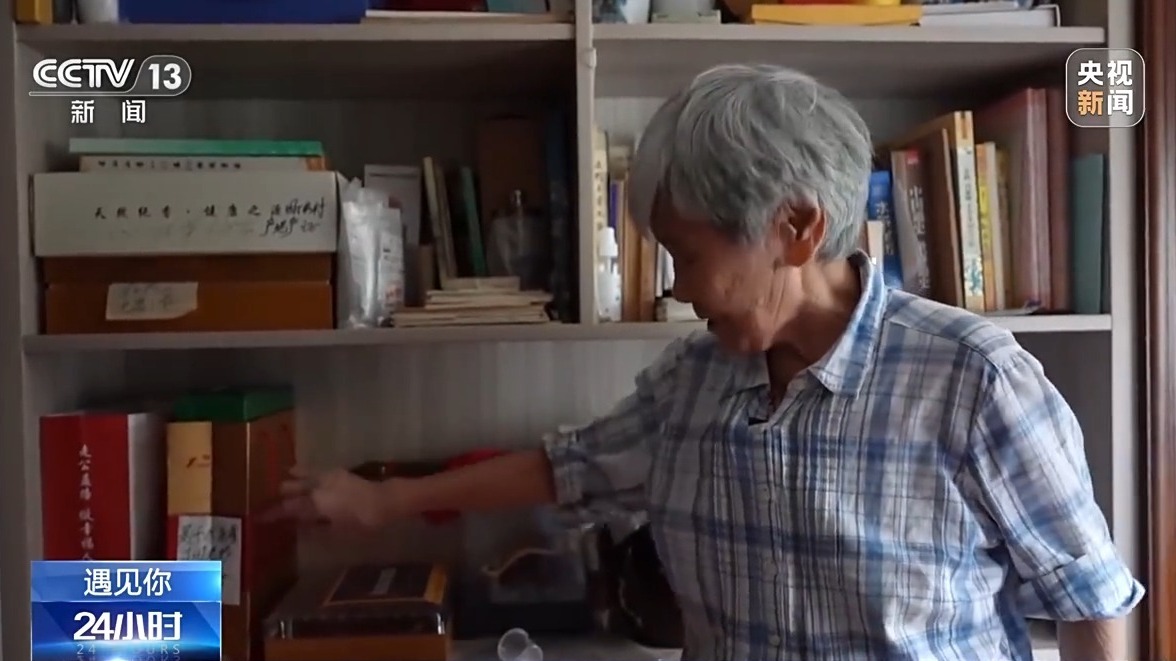

杨素英助学不只给予孩子们物质资助,还在心里时刻记挂着他们,陪伴他们成长。担心自己年龄大记忆力减退,杨素英拿了一只铁盒子保存部分助学资料,其中有受助学生的信息和联系方式,这样她就能随时打电话问问孩子们过得好不好。在上门走访时,杨素英还会语重心长地跟孩子们谈心,鼓励他们努力奋斗,为他们的未来发展出谋划策等。

她用汗水浇灌了闪光的生命

杨素英毕竟年事已高,很久以前的捐助细节,已经开始随着时间逐渐模糊,小铁盒里存放的也只是部分受捐助孩子的资料。但其实还在教师岗位时,她就以不同的方式帮助着有困难的孩子。

杨素英说,自己是个有一百分力要用一百一十分的人。她教过的学生说,杨老师对人是“掏心掏肺”,就像母亲一样关照着学生。

1965年,杨素英从江苏来到浙江金华工作。因为不通方言,她感觉跟学生之间有障碍。于是,要求自己多下功夫,每学期开学、期中、期末固定三次到学生家中走访,日常与家长沟通更是不计其数。

杨素英:一个学期有三次普遍走访,大山我要爬过去,翻过这座山到那一座山,都要走的。我这种走访应该说最多了,如果我不这样,学生质量肯定保证不了的。

当被问及对杨素英老师最深刻的印象时,她教过的学生们几乎都提到了家访。那时,杨素英到一些学生家里要走十几里路,一下雨,道路泥泞,鞋子裤子走得全是泥巴。但她不辞劳苦,走得很勤。为了挤出家访时间,她就晚上去学生家,路上没路灯,就打着手电筒挨家挨户走。

遇到家庭困难的学生,杨素英会用不同方式接济他们。有的学生交不起学费,她就自掏腰包先为他垫付。还在江苏教书时,她发现班里一个学生过得很艰苦,了解情况后从自己口粮中拿出一些帮助这名学生以及他的哥哥。

在那个物资匮乏的年代,白糖和馒头是稀罕的食物。当时杨素英一家人口多、生活拮据,但学生到老师家吃饭,能享受到馒头蘸白糖配稀饭的慷慨招待。

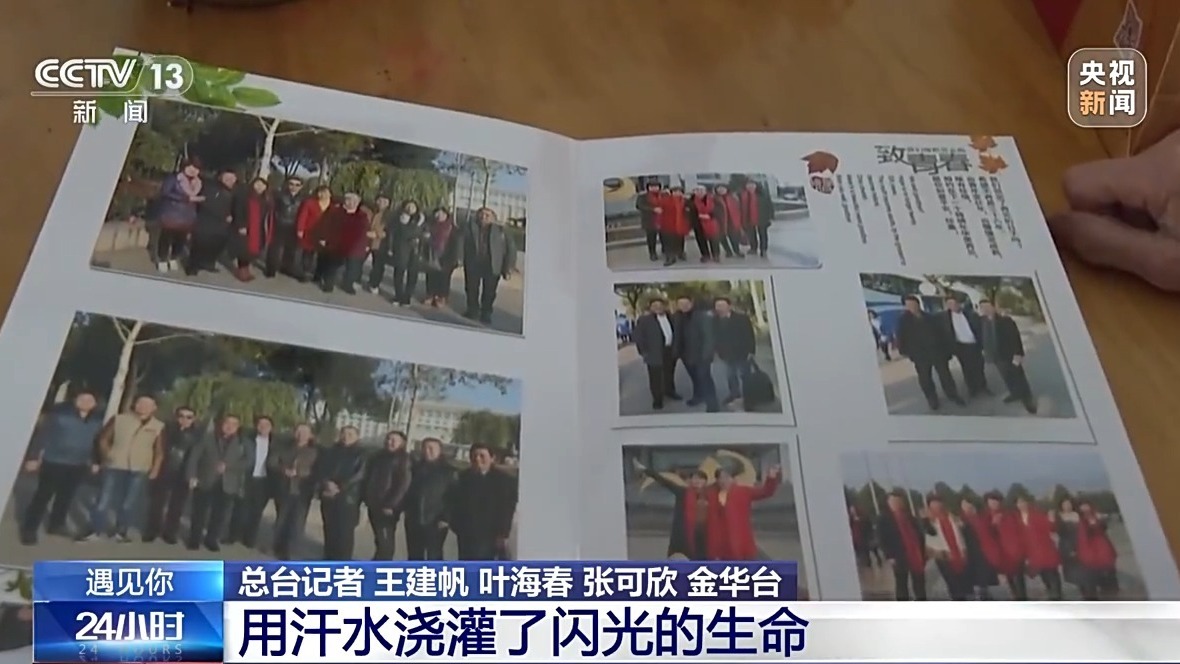

在杨素英家里,用来装助学资料的外层纸袋一侧,贴着这么一句富有诗意的话——是汗水浇灌了闪光的生命。这是杨素英自己写的。她告诉记者,这句话不仅是自己助学活动的写照,也是一生工作、生活的总结。

受助者助人

以爱还爱 以恩感恩

杨素英说她这辈子吃的穿的没有出人头地,但是工作这一点,她没有昧自己良心。杨素英生活节俭,但在帮助学生这件事上多年来坚持不懈,希望能多帮一点是一点。其中的原因是什么?杨素英的回答是“感恩”。

杨素英早年生活坎坷,父母离婚,跟着奶奶生活。从小学四年级升到五年级时,课本由两本增加到五本,家里买不起。杨素英就趁着课间同学们游戏的时间拿笔抄书,结果赶不上进度。上课时,她只能斜眼看同桌的书。学习成绩因此大幅下滑。到了五年级第二学期,奶奶告诉杨素英,不要继续念书了。

杨素英:奶奶讲了,小素英咱们不读了,跟奶奶一起劳动,奶奶年纪大了,养活不了你。后来我的校长买了一套小学的课本送到我家,一定动员我去,学费都是免掉的。所以那一年有书,我的学习成绩一下子上来了,在班里是第二名。

在后来的求学生涯中,杨素英因为家境贫困,又数次面临失学的困境,最后靠自己的坚韧和亲戚邻居等各方面的帮助挺过难关。

杨素英:我读书是国家助学金培养我的,忘不了本。我那么困难,别人来帮我了,我今天能不帮别人吗?这是很自然的。以恩感恩,以爱还爱,这是我去助学的心里话。

回顾过往艰辛岁月,杨素英依然忍不住落泪。她会把这段经历讲给受资助的孩子听,激发他们的奋斗精神,也希望他们以后同样热心公益、传递正能量。

杨素英以往教过的学生也加入了助学的行列。爱心接力棒后继有人,这让老人感到安心。王旭萍是杨素英教过的小学学生,在帮助一个困难学生多年后,今年又新增捐助了一个孩子。

杨素英学生 王旭萍:在她的影响下,我们也希望也跟她一样,有能力的话就多帮几个,能帮得上就帮。

杨素英的学生何秋月刚从去年开始参与助学。她打算学习杨老师,有时间带上自己的小儿子一起去受助孩子家里看看。

杨素英学生 何秋月:我们都是农村出来的,而且我小时候是很苦的。杨老师在做公益事业,帮助贫困生,然后我想自己现在条件好点了,我也想去帮他们一点。就像杨老师说的,帮助别人快乐自己。所以说杨老师的爱心接力棒,我想一直接下去。

以爱接力

让善意成为最美传承

九十岁高龄,她心里想的还是孩子们。冒着39℃的高温去家访,转头又把学生的电话藏进铁盒里。自己多省一点,别人就能多暖一点,就是这份坚持和“想让每个孩子都好”的真心,特别打动人。

当年她因没钱买课本差点失学,是校长和国家的帮助让她能继续读书;如今她不仅自己帮孩子,还让学生们也加入助学的行列。边育人,边助人,把自己曾得到的温暖,又传递给更多人。善意就像接力棒,一棒一棒往下传,这就是世上最动人的力量。

(总台记者 王建帆 叶海春 张可欣 金华台)

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像