极目新闻评论员 屈旌

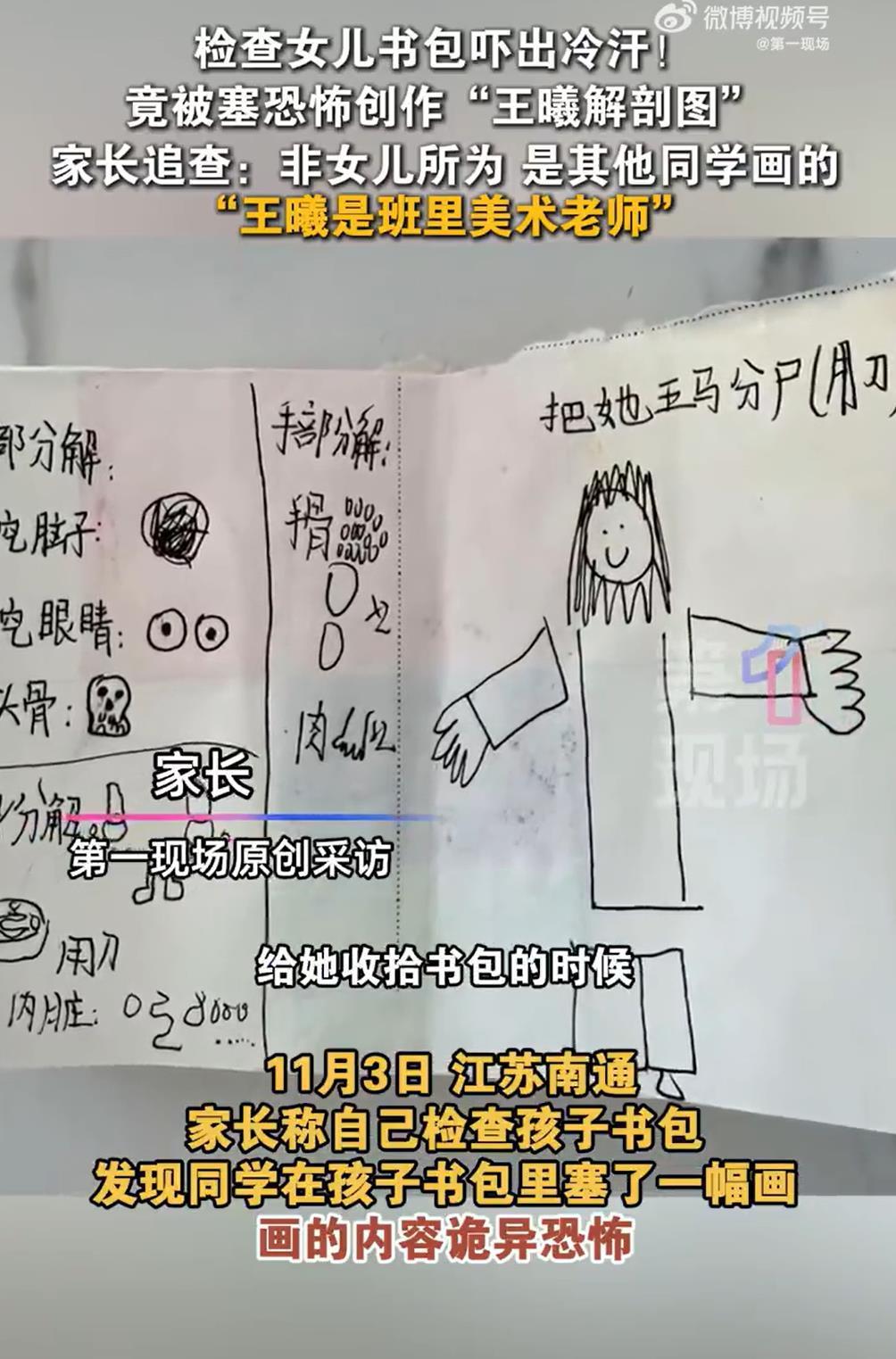

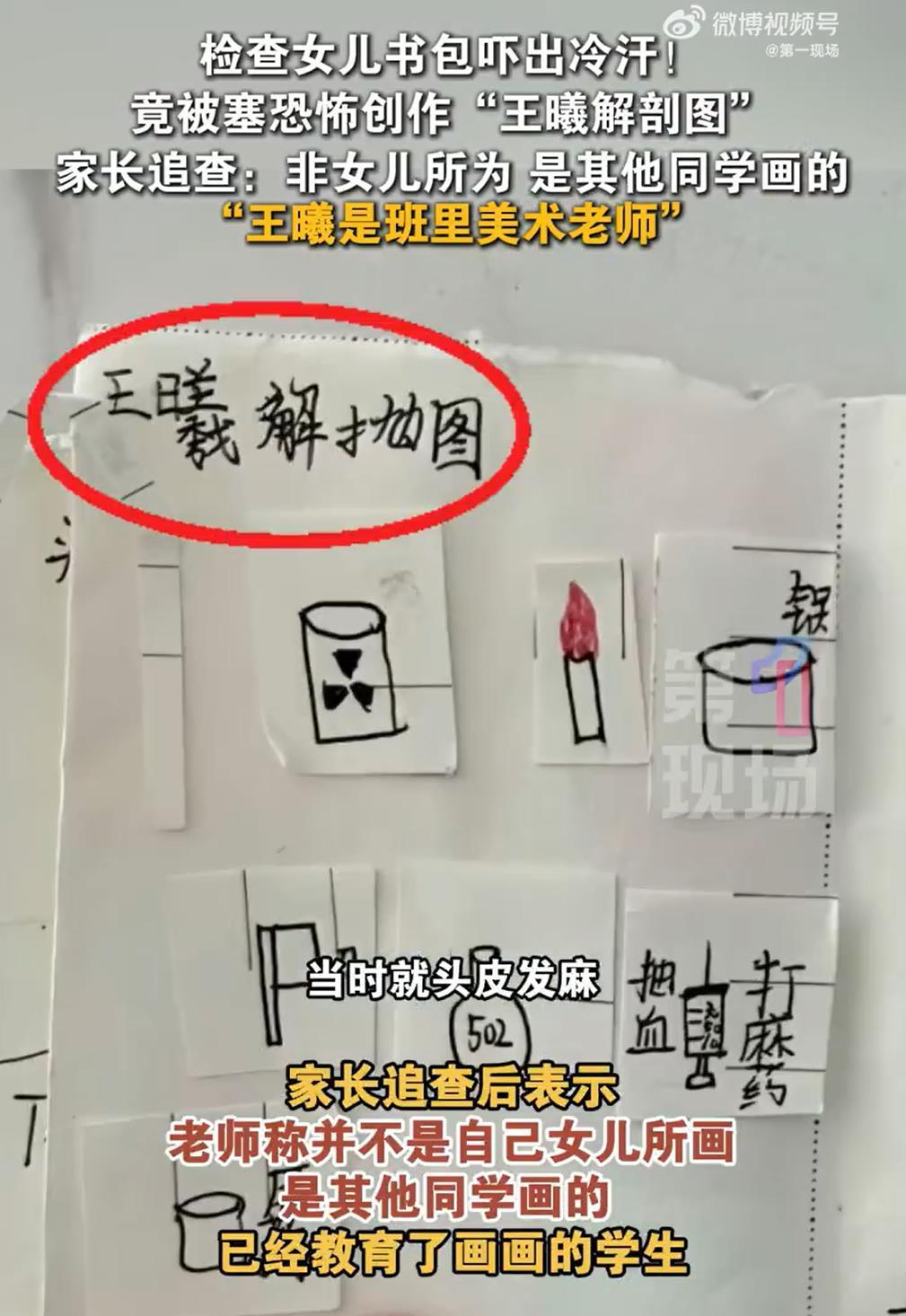

11月3日,江苏南通一位家长检查女儿书包时,发现一张内容诡异的手绘解剖图,标注着“王曦解抛(剖)图”,含“用刀分解”“挖眼睛”“抽血”等步骤描述。

经查,学校老师称画中人物是学校的美术老师,该画并非当事家长的女儿所画,而是其他同学画完后塞进去的。目前,校方已对涉事学生进行批评教育,涉事孩子已和解。(据11月5日第一现场)

目前的报道并未透露涉事孩子的年龄和就读年级,但从画上的字体和笔触来看,作画者相当稚气,与充满暴力和血腥暗示的画面形成鲜明对比。画上被“分解”的竟然还是学校老师,这背后究竟暗藏着什么样的心理,令人细思极恐。更让人惊异的是,这画还是三名同学一起画的,画完塞在同学书包里,显然带有“嫁祸”的意思,这一行为又隐藏着什么动机?孩子本该是纯真浪漫、用画笔描绘阳光彩虹的年纪,究竟为何会在画作中透露出如此负面的情绪?

从校方和家长的回应来看,这件事似乎已经“圆满解决”,画画的孩子找到了,也批评教育了,孩子们也和好了,可以翻篇了。但细想起来,事情依然充满疑点,背后的深层问题似乎被掩盖了——为什么孩子会画老师的解剖图?是和老师之间有什么矛盾,还是源于其他长期压抑的不良情绪?为什么这些孩子会把画塞进同学书包?

简单的批评教育或许能暂时平息事态,却无法触及问题的根源。倘若不深入探究孩子的心理动机,不通过专业心理评估介入疏导,类似的暴力想象可能不会消失,反而会以更隐蔽的方式继续滋生,甚至升级为实质性的行为。

更令人担忧的是,这种“暗黑系”创作并非个例。当事家长在回复网友时透露,女儿此前已收到5封恐怖信,评论区还有其他家长也反映,孩子沉迷此类画作,说现在就流行这种“暗黑系”。当“恐怖元素”成为孩子间的“流行符号”,当暴力表达被当作“新潮玩法”,我们不能再将之简单归咎于“孩子不懂事”。

这些暗黑文化的传播路径是什么?是网络短视频的不良引导,还是同伴间的盲目跟风?是现实中情绪无处宣泄的转移,还是对成人世界暴力场景的模仿?若不斩断这些文化传播的链条,不纠正孩子们对“酷”与“美”的扭曲认知,心理健康的隐患便会像毒藤蔓一样在校园里悄然蔓延。

画纸虽小,却像一面镜子,照出儿童心理健康管理的紧迫性。面对此类事件,学校和家长需要跳出“息事宁人”的思维,更敏感、更重视,也更加严肃地对待,不但要更加慎重地处理这件事,平时也不能只盯着孩子的学业成绩,要更关心他们的品德教育和心理健康。

学校要建立常态化的心理监测机制,让心理老师不再是“摆设”,能及时发现孩子情绪的异常波动,并对行为异常的孩子进行系统评估和心理辅导;同时,也要通过课堂教育、团体活动等方式引导学生学会健康表达情绪。家长也要多关心孩子的社交动态与精神世界,加强日常的沟通,倾听孩子的心声,察觉他们隐藏在“玩笑”或“涂鸦”中的真实情绪,并及时给予引导和纠正。

孩子的身心如同拔节生长的稚嫩树苗,需要阳光雨露的滋养,也需要及时修剪歪斜的枝丫。面对“暗黑画作”,我们绝不能以“恶作剧”为由轻描淡写,唯有深挖根源、精准干预,才能为孩子们筑起一道坚实的心灵防线,让他们在阳光下真正健康成长。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像