荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 熊鑫)在郧西县西南部的两省三县(区)交界处,汉江宛如一条碧绿的绸带,自秦岭深处蜿蜒而下。当它流经羊尾(yǐ)时,澄澈的江水将巍峨山峦的倒影幻化成粼粼波光。这里,是南水北调中线工程核心水源区与上游涵养区,一泓清水穿越千山万水润泽北方。这里,活跃着一支名为“老船工”的志愿服务队——他们由退捕渔民转型而来,书写着从“靠水吃水”到“靠水护水”的文明嬗变。他们的故事,是汉江生态保护的微观注脚,更是新时代文明风尚的生动写照。

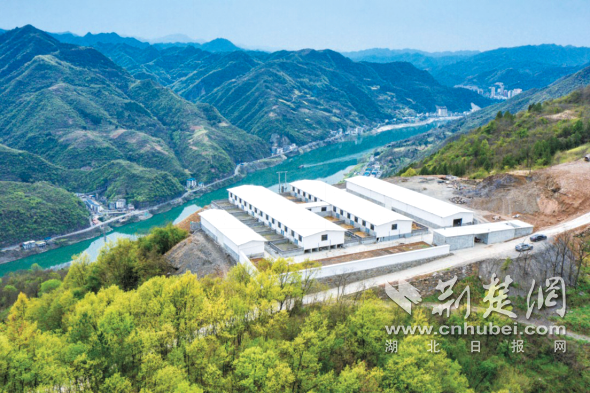

羊尾镇鸟瞰图。图片由郧西县羊尾镇人民政府提供

退捕转身:渔民执旗护碧水

汉江羊尾段的水文记忆里,烙印着这样一群“浪里白条”的身影:他们世代以船为家,晨起撒网,暮归收鱼,江里的鱼群是他们最熟悉的“邻居”。2020年,随着汉江十年禁捕退捕政策全面实施,羊尾镇的渔船陆续上岸,100余户渔民面临转产转业的抉择。

告别渔网,那份对汉江的眷念难以割舍。“祖祖辈辈的营生,说断就断了,心里空落落的。”志愿服务队成员张从业至今记得,自己蹲在江边老船旁抽了半宿旱烟,船舷上还留着儿子小时候刻的“平安”二字。

转机在2022年的春风中萌发。羊尾镇党委、政府工作人员走访退捕渔民时发现,许多人虽告别了渔网,却放不下对汉江的牵挂。“何不让这些‘水上通’转型做护水人?”

“老船工”志愿服务队开展守水护水志愿服务。图片由郧西县羊尾镇人民政府提供

思路一变天地宽。该镇因势利导,由退捕渔民黄年喜、李益涛牵头,联合其他62名渔民成立“老船工”志愿服务队。自此,他们的装备从渔网、钓竿换成了长嘴铁夹、捞网、清漂船;身份也从“捕鱼人”变成了“护水人”,但“战场”没变——依然是汉江羊尾段的每一片水域。从“江上讨生活”到“为汉江护碧水”,他们对汉江的情怀有了崭新的表达。

晨曦微露,薄雾氤氲的江面上,“老船工”们的清漂船已破浪而行。“看!那边漂着一个塑料瓶。”队员李益涛眼尖,指着右前方约30米处的漂浮物说。船头,黄年喜稳稳掌舵,李益涛与同伴默契俯身,长夹稳稳探出,一夹一起,垃圾精准落入分类桶。“现在江面干净多了,但偶尔还是有上游漂下来的饮料瓶、塑料袋。”黄年喜说,他们的工作不仅是清理可见垃圾,而且要劝阻非法捕捞等行为。

这支队伍的力量,源于其无可替代的“专业性”。队员们熟悉汉江的每一处暗礁、每一片浅滩,知道哪些区域鱼群产卵需要静水环境,哪些弯道容易堆积上游冲下的杂物。“去年夏天暴雨后,我们发现龙潭河入江口有大量泥沙淤积,可能影响行洪,立即上报,3天内就完成了清淤。”队员王建国言语间透着自豪。

春去秋来,清澈江水见证着他们的付出与成效。“老船工”志愿服务队累计开展清漂作业200余次,清理河道垃圾10吨,劝阻非法捕捞行为40余起,协助拆除河道违建1处,成为汉江羊尾段的“活地图”和“守护者”。更让人欣慰的是,队员们的生活并未因退捕而陷入困境——镇里通过发展绿色产业、提供公益岗位等方式,帮助他们转型:有人成了生态护林员,有人参与中药材种植,还有人在劳务公司找到工作。

联盟聚力:鄂陕共绘同心圆

羊尾镇的地理位置特殊——北依钖义山,南邻汉江,既是汉江出秦入楚的第一站,也是南水北调中线工程水源涵养的关键节点。这里的生态保护,从来不是“单打独斗”就能完成的课题。

“汉江是流动的水,上游污染下游遭殃,左岸治理右岸受益。”羊尾镇党委书记杨冰城的话道出协作的必要性。为此,羊尾镇构建了“组织联建、党员联组、工作联动、机制联席”的“四联”机制,织就一张紧密的护水网络。

羊尾镇农副产品直播展销。图片由郧西县羊尾镇人民政府提供

该镇统筹板桥河流域建立联合协作机制,覆盖4个沿江村,把党员群众代表、产业大户吸纳进志愿服务队。系统推进专题学习与业务培训,召开镇、村党员干部护水专题学习会15场次,覆盖镇、村两级河湖长20余名,推动河湖管护工作规范化、常态化。抽调83名机关党员和村干部组建应急先锋队,设置党员示范河段8处,实行“三包三定(包段、包责、包效,定人、定时、定标)”。每周五的“党员护水日”,600余名群众跟着党员一起清理岸线垃圾。

镇域之外,羊尾镇与隔江相望的陕西省白河县城关镇在龙潭码头设立联合监测点。5年来,双方联合开展守江护水活动5次,承办鄂陕四县市区(郧西县、郧阳区、白河县、旬阳市)联合志愿服务23次。“去年冬天,我们和白河县的志愿者一起在江面巡护,发现一处排污口,立即联合排查,最终锁定是上游一家养殖场的雨水管道混排。两地环保部门迅速行动,一周内完成了整改。”黄年喜说,“现在我们每月会互通水质监测数据,遇到污染问题‘秒级响应’。”

这份守护,更连接着千里之外的牵挂。羊尾镇与北京市平谷区镇罗营镇结对共建,围绕“水源保护”主题开展交流。5年来,两地联合举办增殖放流活动4次,向汉江投放青鱼、鳊鱼、草鱼等优质鱼苗16万余尾。“这些鱼苗能净化水质,还能为汉江补充渔业资源。”羊尾镇南水北调水质安全保障中心干部王华介绍,“北京来的干部说,他们喝的水来自丹江口水库,而羊尾镇是水库的重要水源涵养地,保护好这里的水,就是守护首都的‘水缸’。”一句“我们喝着同源水”,让两地群众的心紧紧贴在一起。

“护水不是某个部门或某个人的事,而是需要全社会共同参与的系统工程。”羊尾镇分管环保的副镇长朱金涛深有感触地说,“如今,羊尾镇通过构建跨省、跨区域、跨部门协作机制,已经形成了护水合力。”

文明生根:全民护水绿生金

如今,“老船工”志愿服务队的“红马甲”已成为汉江岸边一道温暖的风景。比风景更动人的,是这片土地上悄然生长的生态文明风尚——它既化身护水行动的坚实脚步,更浸润于百姓的日常习惯、产业的发展逻辑与文化的传承脉络。

在羊尾镇,护水不是志愿者的专利,而是全民的责任。羊尾镇开展“敲门行动”2000余次,志愿者入户宣讲环保知识;设立周五村庄清洁日,累计清理“五堆十乱”230余处;推广垃圾分类,新建岗亭30座,配备干湿分离垃圾桶1200组;集镇污水管网覆盖1004户,实现雨污分流全覆盖;机关单位和各村委会、红白理事会带头添置可重复使用茶餐具4000套;改造户厕6048户,卫生厕所普及率达96.71%……更细微的变化发生在日常生活中——在汉江钖义江滩公园游玩的群众会主动带走垃圾;农家乐经营者自觉安装油污分离设备……

马头山羊标准化养殖基地。图片由郧西县羊尾镇人民政府提供

守护绿水青山,更要唤醒“金山银山”。羊尾镇依托生态优势,开展植树造林行动,新增林木10486亩,发展木本油料基地4000亩,林下连翘、苍术、五味子等中药材近万亩,红薯、高糖南瓜、红线椒等订单农业3000余亩,马头山羊、生态鲟鱼、秦巴黄牛特色养殖遍地开花。传统产业亦在生态赋能中焕发新生:市级非遗板桥豆干实现工厂化量产,“富家沟”无矾红薯粉条通过绿色食品认证,润恒酒业特色果酒畅销省内外,“钖义风物”公用品牌串联起生态农产品与文化记忆,带动旅游业态年增收500余万元。

绿水青山,本身就是最好的“诗和远方”。羊尾镇拥有4A级龙潭河景区、湖北汉江瀑布群国家森林公园、国家级森林康养试点建设基地3个“国字号”招牌,将生态保护与文旅发展深度融合。生态理念的传播更是无处不在:江滩音乐晚会增设水质知识竞答,乡村文化旅游活动加入“六无乡镇”宣传,鄂陕龙舟友谊赛融入护水主题宣讲……龙潭河景区负责人饶玲玲说:“去年我们接待游客超10万人次,大家都说这里的江水清澈壮美,空气清新。”

监测数据是最有力的证明:汉江羊尾段水质稳定达到国家Ⅱ类标准(部分指标达Ⅰ类),森林覆盖率提升至75%,先后获评“市级森林城镇”“省级美丽乡村建设典型示范村”。这些成绩背后,是“老船工”志愿服务队四年来累计超2万小时的坚守,是全镇干部群众“共抓大保护”的共识,更是生态文明理念在基层的生根发芽。

江风如诗,碧波如歌。如今的汉江羊尾段,沙鸥翔集,鱼群嬉戏,廊桥与青山倒映水中,构成一幅流动的生态画卷。而在这幅画卷里,“老船工”志愿服务队的“红马甲”始终是最鲜亮、最温暖的色彩——他们用四年的坚守证明:当“守护”内化成为一种习惯,当“文明”植根于日常,守护“一泓清水永续北上”的承诺,便能在无数人的接力中愈发坚定;人与自然和谐共生的画卷,必将在汉江两岸的守护中愈发壮美。

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像