东川站站长、研究员宋东日介绍在2007年被泥石流冲刷倾倒的1号观测楼(5月7日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

目前世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”(无人机照片,5月7日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

中国科学院成都山地灾害与环境研究所公共技术中心副主任、高级工程师李战鲁(左)和东川站副站长、高级工程师钟卫,在讨论使用高密度电法仪探测蒋家沟斜坡地层及坡体结构特征(5月7日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

负责台站观测系统建设与运行维护的高级工程师黎晓宇在蒋家沟用测绘设备测量泥石流沟道变化(5月7日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

负责台站观测系统建设与运行维护的高级工程师黎晓宇在蒋家沟用测绘设备测量泥石流沟道变化(5月7日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

负责台站观测系统建设与运行维护的高级工程师黎晓宇(右)和工程师魏丽在蒋家沟维护实验设备,并收集数据(5月7日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

东川站站长、研究员宋东日(右),东川站副站长、高级工程师钟卫(左)和工程师魏丽在考察评估大桥河流域一处拦砂坝的磨损状况(5月8日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

东川站站长、研究员宋东日(右一)、高级工程师黎晓宇(左一)和设备厂商沟通观测设备的安装技术问题(5月8日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

东川站副站长、高级工程师钟卫在蒋家沟泥石流堆积扇上布置高密度电法仪的电极(5月7日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

科研人员在蒋家沟泥石流堆积扇上使用高密度电法仪探测地层(无人机照片,5月7日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”物料箱闸门在缓缓关闭(5月8日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

一次实验过后的“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”(5月8日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

东川站站长、研究员宋东日(中),负责台站观测系统建设与运行维护的高级工程师黎晓宇(右)和工程师魏丽(左)在东川站样本室检查样本保存情况(5月7日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

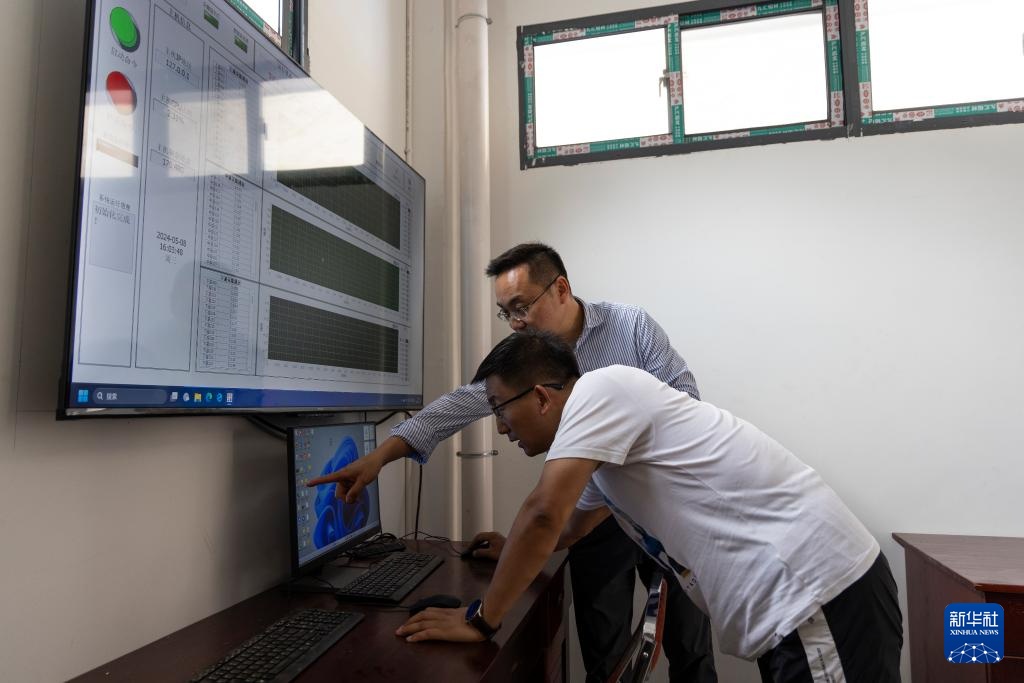

中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室副主任、研究员周公旦(右)和东川站副站长、高级工程师钟卫在“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”控制室调试设备(5月8日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄pagebreak

中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室副主任、研究员周公旦(后)和东川站副站长、高级工程师钟卫在“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”控制室调试设备(5月8日摄)。

泥石流被称为“泥龙”,云南东川发育有100多条不同类型的泥石流沟,其中蒋家沟所在的小江地区被称为“泥石流天然博物馆”。云南东川泥石流国家野外科学观测研究站、中国科学院东川泥石流观测研究站(简称“东川站”)自1961年设站以来,几代科研工作者接力观测、研究“泥龙”,创立了“稳、拦、排”相结合的泥石流综合减灾“东川模式”,奠定了我国的泥石流学科基础。

近日,世界最大的山地灾害实验平台“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”在东川站投入使用。这项科学装置的建成,将揭示泥石流爆发的自然规律,减少对人类造成的危害,探寻防控的工程问题,提升我国在国际山地灾害研究领域的水平。

新华社记者 金立旺 摄