这是8月7日拍摄的德国海德堡约翰·拉贝交流中心入口。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

这是8月7日拍摄的德国海德堡约翰·拉贝交流中心标识。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

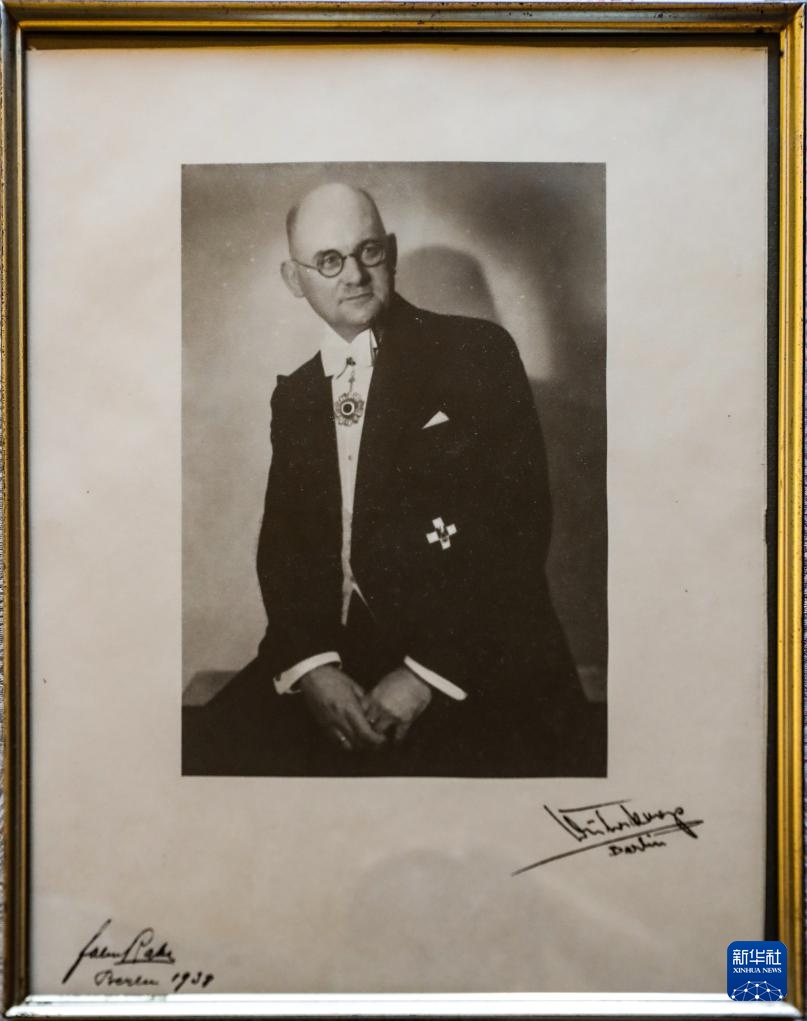

这张8月7日拍摄的照片展示的是德国海德堡约翰·拉贝交流中心内拍摄于1938年的约翰·拉贝照片。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

这张8月7日拍摄的照片展示的是德国海德堡约翰·拉贝交流中心内拍摄于1947年的约翰·拉贝与夫人多拉·拉贝合影。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

这是8月7日在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内拍摄的约翰·拉贝的部分遗物。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

这是8月7日在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内拍摄的约翰·拉贝雕像。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

8月7日,在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内,托马斯·拉贝在约翰·拉贝雕像前摆放鲜花。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

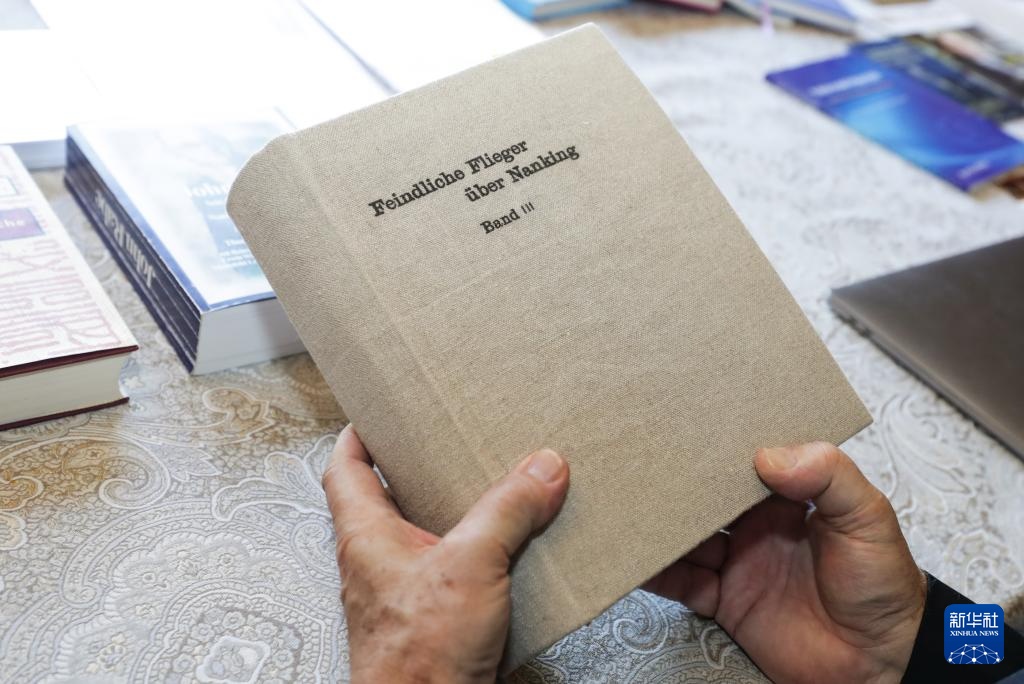

8月7日,托马斯·拉贝在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内手持《拉贝日记》德文原版图书。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

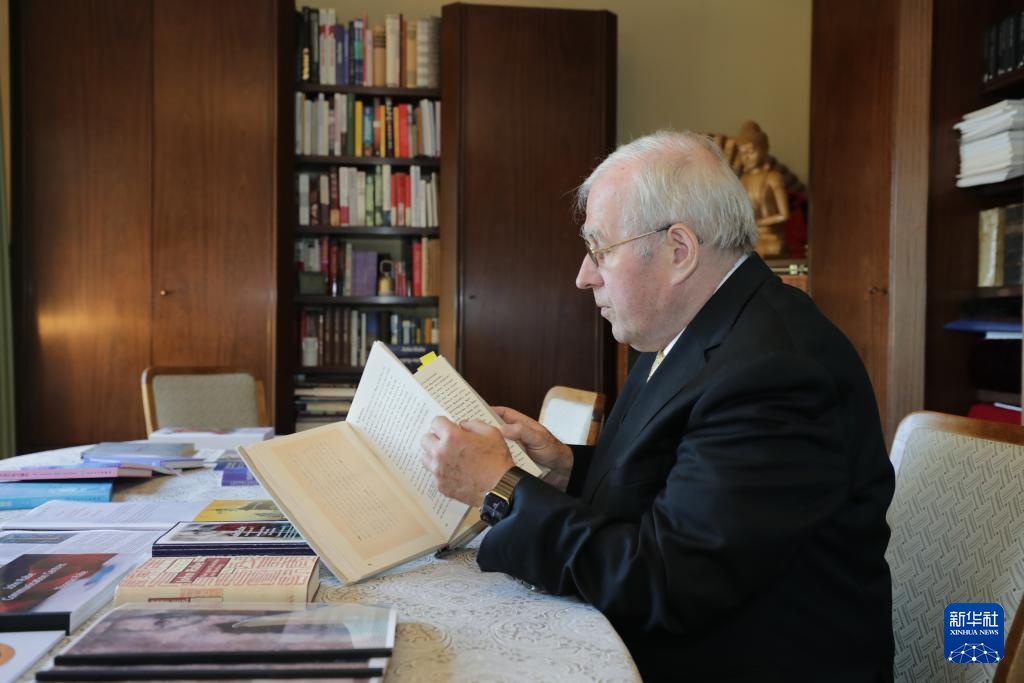

8月7日,托马斯·拉贝在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内翻阅《拉贝日记》德文原版图书。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

8月7日,托马斯·拉贝在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内翻阅《拉贝日记》德文原版图书。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

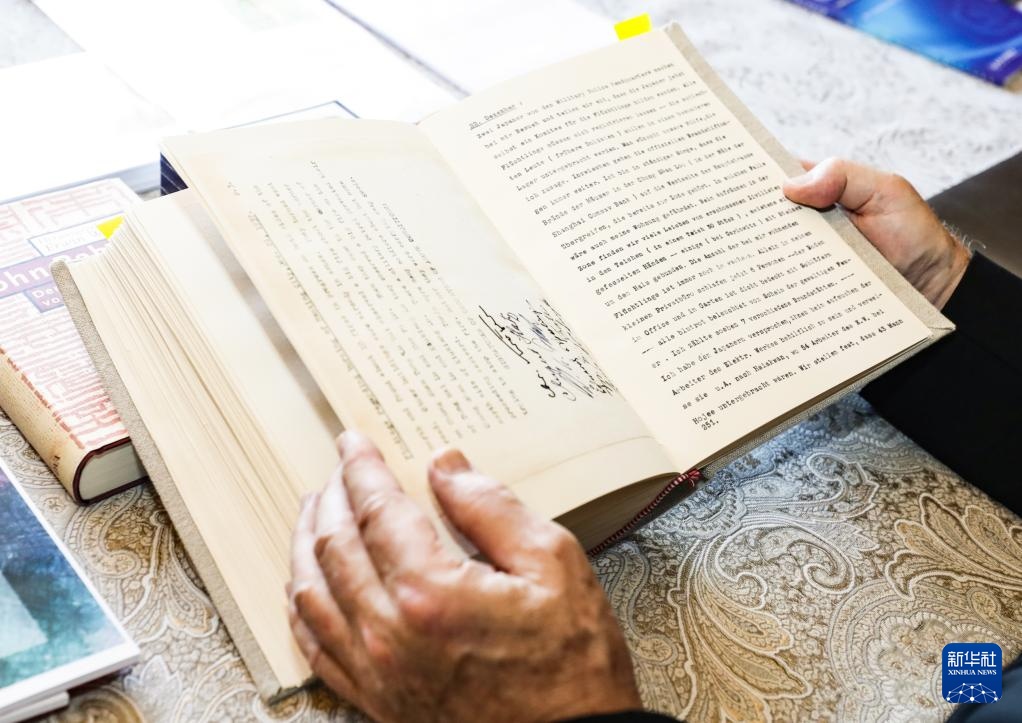

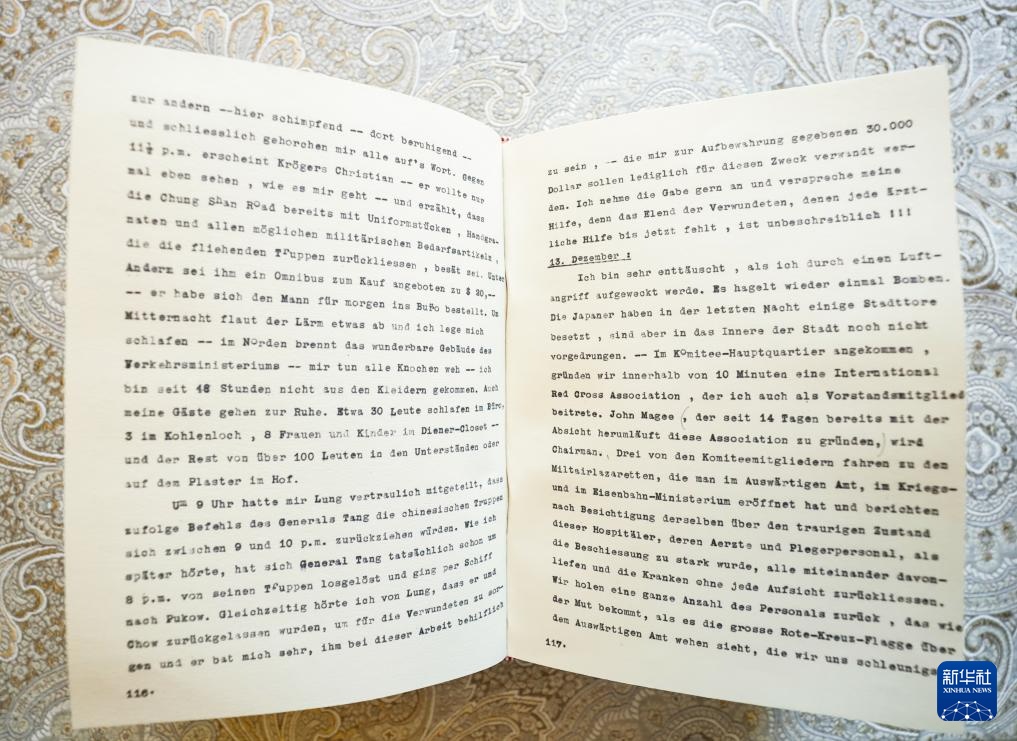

这是8月7日在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内拍摄的《拉贝日记》德文原版图书的部分内容。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

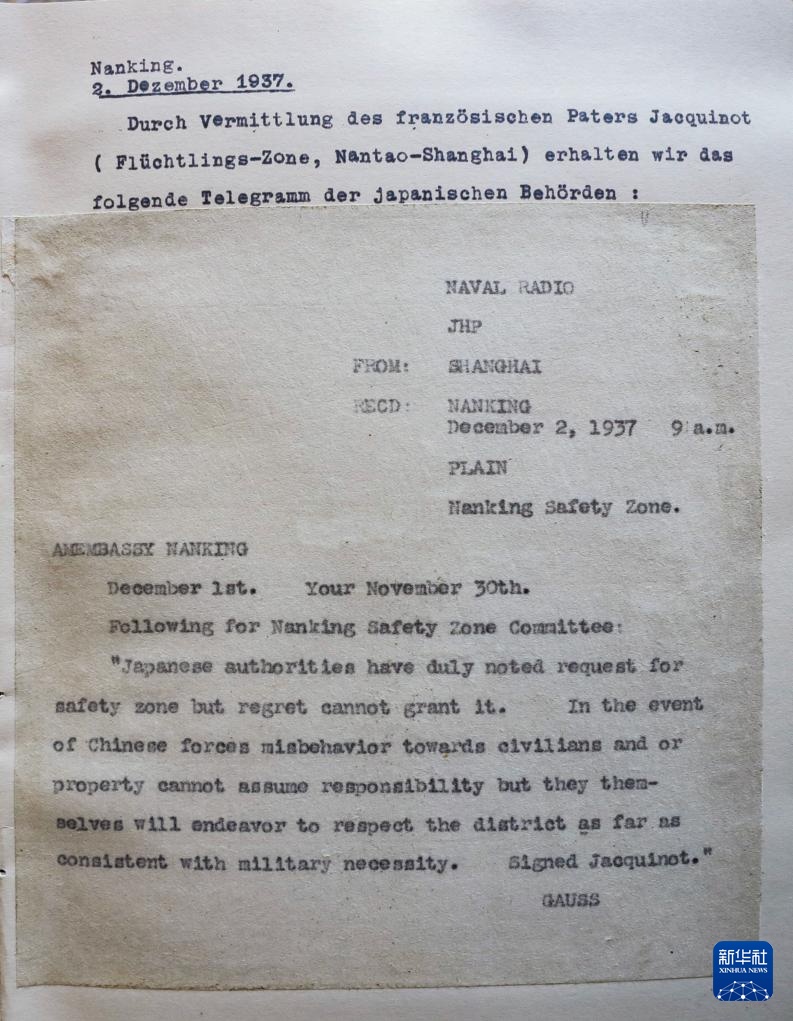

这是8月7日在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内拍摄的《拉贝日记》德文原版图书中附录的侵华日军拒绝约翰·拉贝在南京设立安全区请求的电报。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

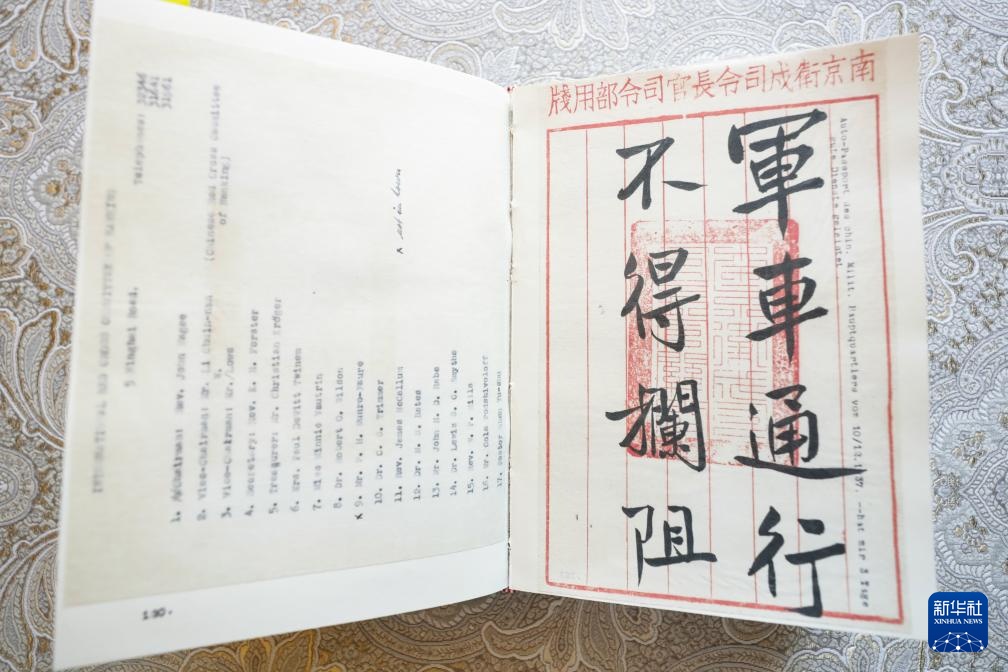

这是8月7日在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内拍摄的《拉贝日记》德文原版图书中附录的约翰·拉贝通过努力获得的南京城内车辆通行证。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

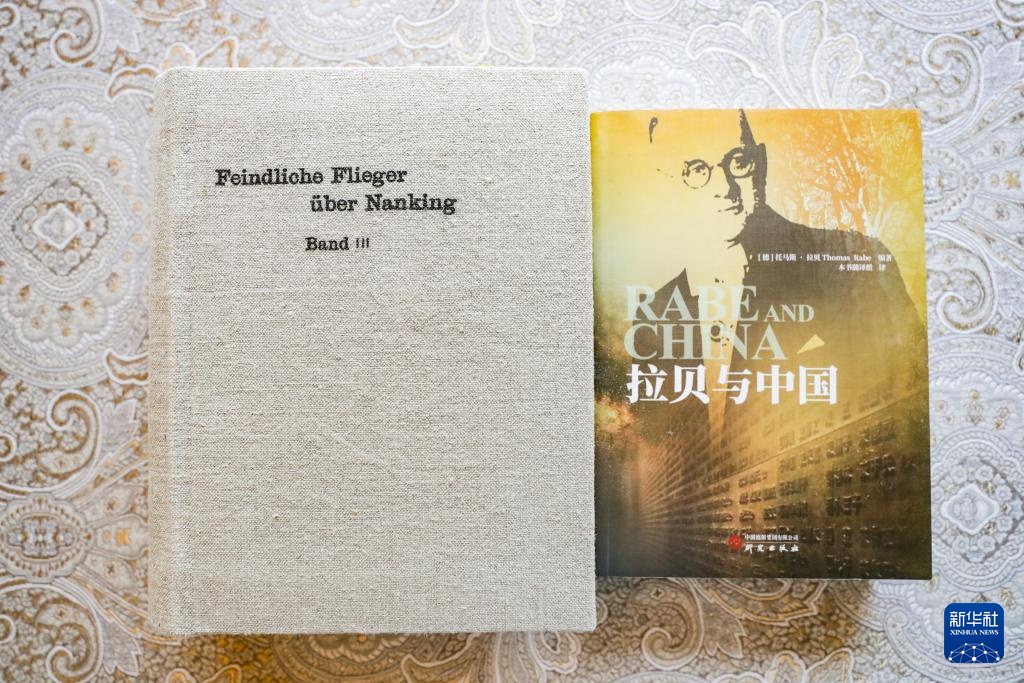

这是8月7日在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内拍摄的《拉贝日记》德文原版图书(左)和《拉贝与中国》中文版图书。2024年,托马斯·拉贝整理其祖父的人生经历、南京大屠杀的目击记录、德国专家关于南京大屠杀的观点等内容出版《拉贝与中国》一书,再现了约翰·拉贝在北京、天津、南京30年的生活经历,讲述了拉贝家族几代人同中国人民的情谊。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

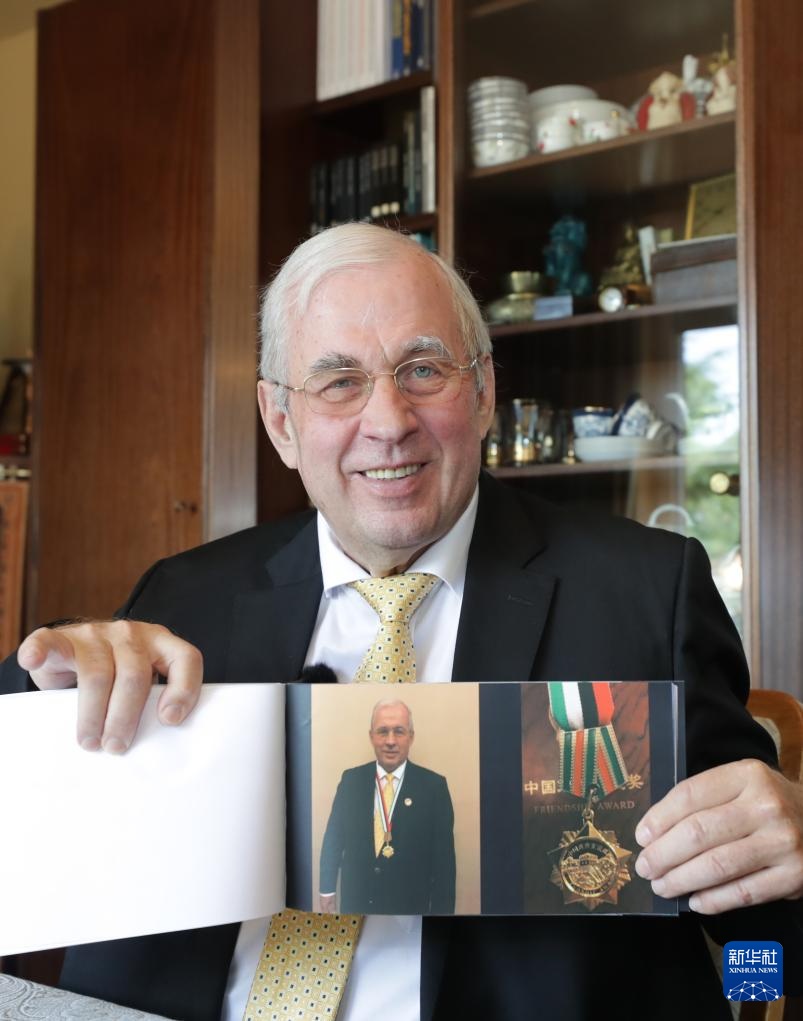

8月7日,托马斯·拉贝在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内展示自己佩戴中国政府友谊奖奖章的照片。托马斯·拉贝在2018年荣获中国政府友谊奖,这是中国政府专门为表彰对中国改革发展作出重要贡献的来华工作外国专家设立的荣誉奖项。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

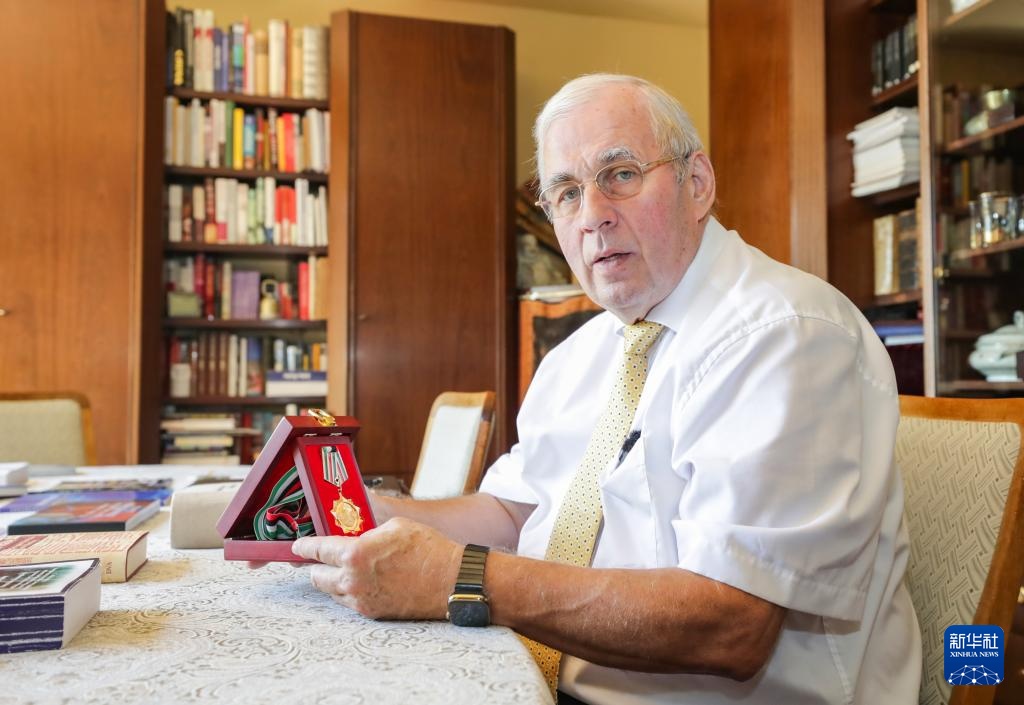

8月7日,托马斯·拉贝在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内展示自己在2018年荣获的中国政府友谊奖奖章,这是中国政府专门为表彰对中国改革发展作出重要贡献的来华工作外国专家设立的荣誉奖项。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄pagebreak

这是8月7日在德国海德堡约翰·拉贝交流中心内拍摄的托马斯·拉贝获得的由中国颁发的部分荣誉。

位于德国海德堡的约翰·拉贝交流中心由约翰·拉贝之孙托马斯·拉贝和妻子于2002年设立,是全球六座约翰·拉贝交流中心之一。约翰·拉贝交流中心作为研究珍贵历史资料、举办展览和文化交流等活动的场所,旨在弘扬约翰·拉贝的人道主义精神。1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的约翰·拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。约翰·拉贝在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。从约翰·拉贝开始,拉贝家族和中国人民的友谊已经延续了几代人。他的故事在中国不断流传,同时他的后辈子孙也与中国持续互动,继续书写着这段跨越百年的情谊。

新华社记者 张帆 摄

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像