(此文刊载于10月14日《湖南日报》04版。)

仲夏的武汉,雨下得随性。黄鹤楼青灰檐角凝着水珠,顺着“黄鹤楼”鎏金大字缓缓滴落;天光漫进一楼后厅,洒在清代宋荦(luò)写下的一副楹联上:

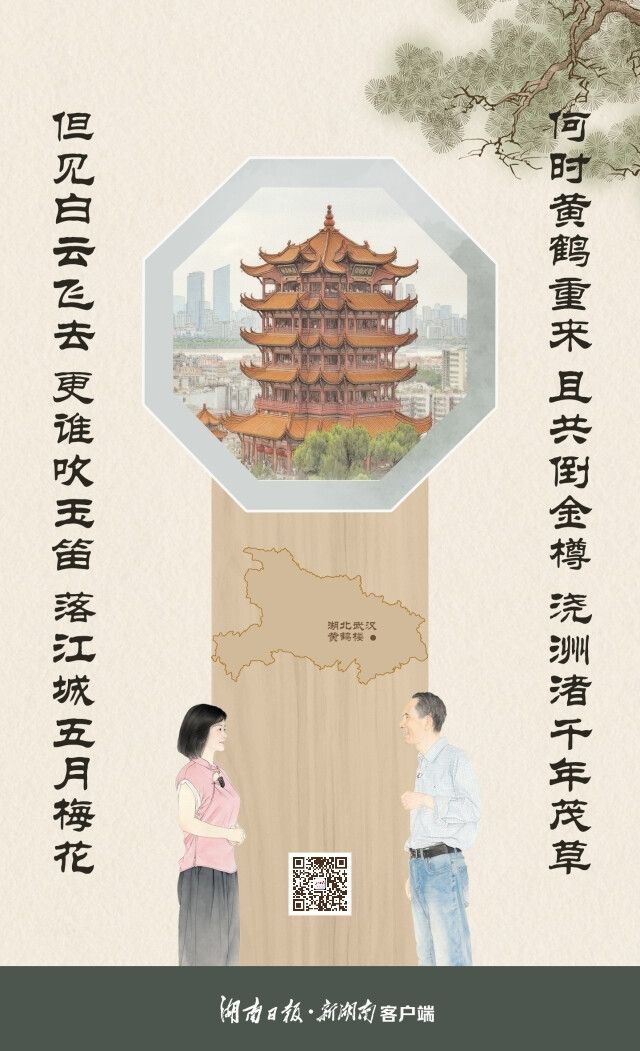

何时黄鹤重来,且共倒金樽,浇洲渚千年茂草;

但见白云飞去,更谁吹玉笛,落江城五月梅花。

6月下旬的一个午后,《楹联中国行》栏目组特邀武汉大学文学院教授罗积勇,一同循着江风、伴着联语,走进那段浸着墨香、藏着初心的千年时光。

宋荦的“东坡情结”与黄鹤楼缘

“要读懂这副联,得先识写联人宋荦。”罗教授开门见山。宋荦(1634—1713),河南商丘人,与王士禛等并称“康熙十大才子”,既是文坛大家,亦官至江苏巡抚、吏部尚书,文名与政声并重。

宋荦的人生,烙着鲜明的时代印记。幼年逢明末战乱,他随父亲宋权(顺治年间国史院大学士)颠沛流离,尝尽乱世之苦。入清后生活安定,他便一头扎进文学世界,尤其崇仰苏轼——少年时曾绘下苏轼画像,将自己画在旁侧侍立,直言要做东坡“门徒”;他在《西陂类稿》中自述“每读东坡诗文,如对良友,未尝不心向往之”,甚至效仿苏轼“躬耕东坡”的闲逸,在商丘故里辟园种竹,取名“西陂”,从生活到创作皆以东坡为范。

巧的是,宋荦初入官场时曾任黄州府通判;而黄州,正是苏轼被贬之地,亦是“东坡居士”名号的诞生地。在黄州的日子里,宋荦循着苏轼的足迹游历,长江边的黄鹤楼,自然成了必到之处。

黄鹤楼与飞驰的列车交相呼应。

而这座楼的故事,早在三国时便已开篇。公元223年,孙权为控扼长江中游,实现“以武治国而昌”(“武昌”的名称来源于此)的目的,在黄鹄矶筑城设戍,黄鹤楼的雏形最初是守护江东水师的“军事瞭望塔”。至西晋,楼体渐成规模,文人雅士开始在此登临题咏;南朝刘宋时,鲍照写下《登黄鹄矶》,首次将此楼纳入文学版图,使它从军事堡垒蜕变为文化地标。

细想宋荦的经历,再读这副联,便知其深意:他见过战乱,懂世事无常;崇仰苏轼,守文人初心;追溯三国以降的楼史,更知这份文脉的厚重。

从“黄鹤重来”到“江城落梅”

雨气渐渐散去,厅内光线渐明,游客或驻足品联,或凭栏望江,江风裹着湿润气息浸进楼内。

黄鹤楼静立不语,千百年来却引得无数文人墨客为它落笔成章,留下众多传世佳句。前有崔颢挥毫写下“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,道尽岁月沧桑;后有李白感叹“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”,最终谦逊搁笔。这份因欣赏而搁笔的故事,不仅成了诗坛一段佳话,更让黄鹤楼因两位诗人的“加持”,坐拥“天下绝景”与“诗楼”的双重美名。

罗积勇(右)为湖南日报记者解联。

“上联‘何时黄鹤重来,且共倒金樽,浇洲渚千年茂草’,起句便是对崔颢《黄鹤楼》的呼应。”罗积勇意味深长地问,“崔颢以‘黄鹤一去不复返’写尽沧桑,宋荦却问‘何时重来’——他追的,真的是那只仙鹤吗?”

话音落,他未急着解答,先顺着联意拆解。谈及“浇洲渚千年茂草”的“洲渚”,罗教授指向黄鹤楼西南方向解析道:“这不是泛指江中小岛,而是崔颢笔下‘芳草萋萋鹦鹉洲’的旧址。宋荦用‘茂草’替换‘芳草’,又添‘千年’二字,既暗契《楚辞·招隐士》‘春草生兮萋萋’的意蕴,更将草木升华为文脉绵延的象征。”

再看“且共倒金樽”,其中“共倒”二字最见巧思。“‘共’是谁与谁共?——不是宋荦与同游者的寻常对饮,而是跨越时空的‘隔空对酌’。”罗教授笑着说,这份“共饮”,是宋荦与历代登过黄鹤楼、为黄鹤楼题咏的先哲文人共饮,他们虽身处不同时代,却都曾站在这座楼上,同念“白云千载空悠悠”。

下联“但见白云飞去,更谁吹玉笛,落江城五月梅花”,则直接溯源李白“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”的名句。五月的江城已至初夏,怎会有梅花飘落?李白笔下的“落梅花”,实则是听到了笛曲《梅花落》,其中就藏着他贬谪他乡的愁绪。宋荦将诗句化入联中,又以“更谁”二字设问,让联语多了层叩问的力量。

黄鹤楼和长江大桥同框。

雨雾尽散,阳光透过窗棂落在楹联上。罗教授指着联柱笑道:“‘何时黄鹤重来’,宋荦要等的不是仙鹤,而是浸润在黄鹤楼里的诗魂;而下联化用李白名句,让‘梅花’也成了文脉的符号。宋荦以联抒怀:只要李白的诗还在,崔颢的诗还在,这笛曲里的‘梅花’就不会谢,黄鹤楼的诗魂就不会断。”

楹联里的传承与当下

登上黄鹤楼顶层,远眺,长江大桥如钢铁巨龙,桥上车流绵延不绝;近看,鹦鹉洲满眼绿意,“千年茂草”生动具象。古意与今景就这样交织着,随沁凉江风氤氲开来。

黄鹤楼人流如织。

楼中每一处痕迹,都藏着文脉“接力”的印记。罗教授引着记者走到二楼展柜前,玻璃罩内的几方拓片,诉说着不同时代文人与黄鹤楼的羁绊:岳飞登楼时题下《满江红·登黄鹤楼有感》,笔力遒劲如铁,“兵安在?膏锋锷。民安在?填沟壑”的字句里,藏着武将的家国忧思,以热血为文脉注入刚健力量;陆游途经武昌,留下《黄鹤楼》诗稿残页,“苍龙阙角归何晚,黄鹤楼中醉不知”的墨迹,带着旅途风尘,用个人际遇延续名楼与诗的缘分。

除了这些留存的拓片,更多诗人的笔墨通过典籍流传,丰富着黄鹤楼的文脉:王维在《黄鹤楼送康太守》里,以“城下沧江水,江边黄鹤楼”等诗句勾勒楼与江的景致;白居易则在宴罢,写下“白花浪溅头陀寺,红叶林笼鹦鹉洲”,抒发登楼所见所感;而当代现象级国漫《长安三万里》中“黄鹤楼的诗在,黄鹤楼就在”这句台词,一出现便瞬间触动人心。

长江两岸,夜色如画。

谈及联语的当代意义,罗教授望着往来游客轻声说:“读这副联,不难体会到作者那份穿越时空的从容。先哲们在不同时代里,或以诗明志,或以联抒怀,无论世事如何变幻,始终坚守着文脉前行。当下的我们,更该学会在喧嚣中锚定自己的‘初心’,谱写出新时代的《黄鹤楼》。”

夕阳西下,暮色将黄鹤楼染成金红。江涛声里回望,蛇山之巅的黄鹤楼,飞檐仍似当年模样。那些刻在楹联里、写在诗稿中的文字,与江风、白云、洲草相融,串起一千多年时光——最终留在每个来访者的眼中,也留在代代相传的记忆里。

【记者手记】一座楼阁的诗意接力

肖秀芬

巍峨耸立于武昌蛇山的黄鹤楼,享有“天下绝景”的盛誉,与湖南岳阳楼、江西滕王阁并称为“江南三大名楼”。

这座唐代起就名扬天下的名楼,却命途多舛。史书记载,黄鹤楼多次毁于战火或自然灾害,仅明清两代,就曾7度被毁,历经10次重建和维修,因此有“国运昌则楼运盛”之说。清光绪十年(1884年),黄鹤楼为一场大火焚毁。直至1985年,新建的黄鹤楼才又屹立于长江之滨。

黄鹤楼从不只是一座楼阁,更是承载着文脉延绵的闪光载体。李白以《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》与崔颢对话,苏轼借《赤壁赋》抒发豁达,岳飞的“再续汉阳游”,毛泽东的“茫茫九派流中国”……据不完全统计,历代咏黄鹤楼诗词有近1500首、楹联近千副、文赋过百篇。

屡废屡建的黄鹤楼,它所串联的、延续千年而跳动不衰的文脉,展示的正是中华文明的韧性与坚强。而我们对待优秀传统文化,最好的方式就是读懂历史、激活当下,在新时代不断续写出新的诗篇。

点评嘉宾:罗积勇

武汉大学文学院教授,武汉晴川学院传媒艺术学院副院长,博士生导师。兼任湖北省楹联学会副会长、湖北省诗词学会副会长。发表学术论文80余篇,出版学术专著8部,合著3部。讲授通识课《诗词对联的交际应用》。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像