文/图 湖北日报全媒记者 王孝武 通讯员 包晓霁 陈凯 姚立 汪万军 谢永华

10月25日是中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年纪念日,这是值得每一个中国人铭记的日子。

1950年10月25日,中国人民志愿军打响入朝后的第一场战役,以光荣的胜利拉开了抗美援朝战争的帷幕。1951年,党中央决定将10月25日定为抗美援朝纪念日。

为铭记这段波澜壮阔的历史,弘扬伟大抗美援朝精神,湖北日报全媒记者近日走访3位抗美援朝老兵,通过他们口述历史,带我们走近那段激情燃烧的岁月。

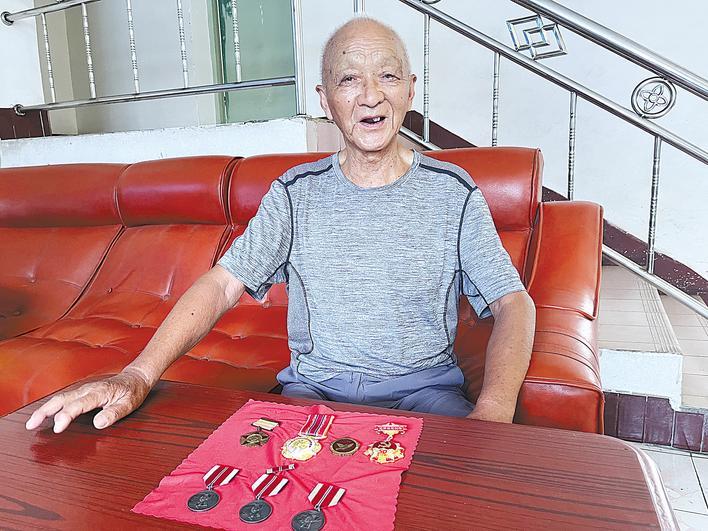

92岁宋世祥 出生年月:1933年4月 入朝时间:1951年6月

三枚军功章背后的出生入死

中国人民志愿军出国作战75周年纪念日前夕,湖北日报全媒记者来到孝感市应城市城中街道月圆社区,采访92岁的抗美援朝老兵宋世祥。

“我立了三个小功,也负了三次伤,这算不了什么。”虽然说得云淡风轻,但一提起抗美援朝战争,这位有着三枚军功章的老兵立即挺直了腰背,激动地讲述起他随部队战斗的点点滴滴。

木棍挑破溃烂伤口,留下一辈子的伤疤

出生于1933年4月的宋世祥,于1951年3月从应城老家应征入伍,同年6月,他被编入中国人民志愿军第68军203师,随军奔赴前线。宋世祥随部队进入朝鲜后,立即投入朝鲜战场东线作战。在抵御美军秋季攻势的战斗中,宋世祥腿部被炮弹炸伤,他强忍剧痛包扎伤口后,继续参战。在之后一个多月的战斗里,他的腿部伤口持续发炎、奇痒难耐。虽炮弹未伤及骨头,但表皮伤口在艰苦环境下反复溃烂、结痂。痛痒难忍时,他便用木棍挑破表皮,让溃烂的脓血流尽后重新结痂。此次受伤,在他的腿部留下了半截坚硬发黑的伤疤。

在这场残酷的战斗中,中国人民志愿军协同北汉江以东的朝鲜人民军作战,共毙伤俘敌军7.9万余人,迫使美方不得不重新回到谈判桌上。战役结束后,18岁的宋世祥获得了人生的第一枚军功章。

虽然战斗取得了胜利,但我军也付出惨痛的代价。宋世祥介绍,和他一同赴朝的100余名应城籍战友中,有不少人在此次战斗中壮烈牺牲。让宋世祥最难以忘怀的,是邻村的战友李桃元,他亲眼看见这位浑身是血的战友被担架抬下山去。更让人难过的是,李桃元在被抬下山的途中再次被敌军炸弹击中,连遗体都没有留下。“比起牺牲的战友们,我这个伤疤又算得了什么呢?”宋世祥说。

带领11名战士坚守阵地,脸部被弹片炸伤

1952年,宋世祥所在的第68军转入防御作战,他被任命为班长,带领11名战士在上甘岭一线日夜坚守阵地。

期间,他们既要抗击敌人,又要争分夺秒挖掘坑道以自保。

“当时条件艰苦,全靠钳子和锤子挖坑道。”宋世祥边说边用手比划着。坑道开凿于厚实的山腰,土石坚硬且工具简陋,战士们为节省炸药包、避免暴露目标,有时甚至要徒手一点点抠挖,每推进一米都极为艰难。

宋世祥告诉记者,长期驻守在坑道里,战士们最难受的不是挨饿,而是缺水。一次,一名战士想下到山沟里给战友们弄一点水喝,才走出坑道,就被一发炮弹打中,再也没有醒来。在这场拉锯战中,宋世祥的脸部被敌军炮弹弹片炸伤,但他和战友顽强作战,牢牢守住了572.4高地和949.2高地。

此役结束后,宋世祥所在班获得集体奖励,他本人也荣获入朝后的第二枚三等功勋章。

攻入敌军阵地,扛百斤重物跋涉百里路

1953年7月,宋世祥所在的第68军参加朝鲜战场上著名的金城战役。金城战役又称金城反击战,是抗美援朝战争的最后一次战役,也是志愿军转入阵地战以来规模最大的一次战役。

此时,宋世祥已升任侦察排长。侦察任务中,他需连夜急行军,背负干粮、弹药及枪支。身形瘦小的宋世祥,常常扛着百余斤重物跋涉百余里山路。抵达后,他迅速做好伪装,趁黑夜潜入敌军阵地,匍匐于地保持不动。待天亮后,仔细观察敌军阵地的地形地貌,探测火力点位置及军事目标分布,再趁夜色行军返回己方部队。

金城战役历时15天,歼灭敌军5万余人,收复阵地160多平方公里。攻入敌人阵地的宋世祥,在战斗中左大腿被手榴弹炸伤,皮肉被炸掉,髋骨外露,这是他入朝作战3年来第三次负伤,也是他受伤最严重的一次。战斗结束后,宋世祥获得了入朝作战的第三枚军功章。

89岁周义仁 出生年月:1936年2月 入朝时间:1955年3月

半年时间 和衣睡觉随时备战

“虽然我们入朝时已经签了停战协定,但仍是一级战备,在朝鲜我们有半年时间穿着衣服睡觉,战士们就睡在坦克下面,用篷布盖着。”虽然已经过去60多年,但志愿军老兵周义仁对自己的抗美援朝经历记忆犹新。

近日,89岁的周义仁在武汉军休四中心接受湖北日报记者专访,他回望自己近40年的军旅生涯,感慨最难忘的还是在朝鲜那3年多的时间。

夜夜衣不解带,一年维修坦克火炮700台次

出生于1936年2月的周义仁,是浙江绍兴人。抗美援朝战争打响后,党和国家号召全国青壮年踊跃报名参军参战,1951年7月16日,年仅15岁的周义仁响应号召参军,先后在华东装甲兵青训处和北京第一装甲兵学校学习。

“1955年3月30日,我所在的坦克自行火炮第207团接到上级命令,跨过鸭绿江到达朝鲜新溪郡驻防,归建陆1军2师,共同担负守卫朝鲜西海岸的抗美援朝战备任务。”周义仁说,当时坦克兵是秘密入朝,主要是为了防止美国人撕毁停战协定。初到朝鲜驻防地时,周义仁所在的团处于一级战备状态,大家夜夜衣不解带,枕戈待旦,随时准备投入战斗,这样的状态一直持续了半年多,让他终生难忘。

进入1956年,战备的形势比较平稳了,部队才恢复了日常训练。周义仁在修理连保养排担任副排长,和全排战友一起负责全团坦克和自行火炮的维修、保养工作。

“我们的工作就是保养好战车,出现故障第一时间立马维修好,一年维修保养的坦克和自行火炮大约有700台次。”周义仁介绍。因为创新半机械化保养工作流程,发明了革新工具六件,经志愿军坦克兵指挥所考评,周义仁荣立三等功。

分别难舍难分,不到3公里的路走了1个多小时

由于在工作中表现突出,在1958年9月撤离朝鲜回国时,周义仁当选为部队代表,受到朝鲜最高领导人接见。对撤军回国时的场景,周义仁的记忆可以精确到“小时”。

“9月26日下午5点钟左右,我所在部队全团官兵集中在营房大操场上,带上17个伙房做的饭菜,与驻地全体村民一起吃晚饭,大家席地而坐,村民们也各自拿出可口的菜肴和米酒,道别长达两个小时。”周义仁说,当时许多村民流着热泪不愿散席而去,当晚他一夜无眠。

9月27日上午8点钟左右,全团开始撤军,营房里响起欢送的乐曲,全村的群众几乎全部赶到村头、公路两旁喊着口号,挥着小旗,流着热泪,夹道欢送,许多村民紧握志愿军的手不放,拿出煮熟的鸡蛋硬塞在战士的挂包里,欢送的人群使队伍难以行进。“不到3公里的路,走了1小时20分钟,中间是车流,两边是人流。大家都是手挽着手,哭得稀里哗啦。”

9月28日凌晨,周义仁乘坐返程列车走到朝鲜沙里院车站时,在睡梦中被欢送的锣鼓声惊醒。当他走下站台观看时,两名戴红领巾的朝鲜儿童向他招手致意、赠送红领巾,他感动得立即抱起他们。这个场景正好被记者拍到,成为周义仁的毕生珍藏。

作战英勇的周义仁,此后历任连长、作训参谋、作训副科长、副团长、团长,1983年1月任武汉军区司令部装甲兵部副部长,1984年11月任武汉军区司令部军事研究室副师职研究员,直至1990年12月退休。

“从参军到参加抗美援朝,我这一生一路走来可以用三个字概括,那就是‘跟党走’。听党话,跟党走,无悔一生。”周义仁说,回顾自己的戎马生涯,无论环境如何变化、风浪掀起多高,他都是坚定不移跟着党走,这已经成为他刻进骨子里的信仰。

90岁方德旭 出生年月:1935年10月 入朝时间:1953年10月

爬冰卧雪 日夜值守“三八线”

10月25日是老兵方德旭90岁的生日。冥冥之中,方德旭与抗美援朝有着特殊的人生际遇。

“跨过鸭绿江的前一天,我刚刚过完18岁生日。按现在的话说,刚刚完成成人礼。”近日,在武汉市军休八中心,这位曾经驻守“三八线”240多天的志愿军炮兵部队侦察兵,讲述他的抗美援朝故事。

瞒着家人入朝

1953年10月26日,响应国家号召,方德旭随中国人民志愿军炮兵部队跨过鸭绿江,执行轮换任务。此前,中朝已与以美国为首的“联合国军”签署停战协定。战争形势的变化,亟须像方德旭一样有文化的生力军执行好对敌侦查任务,不间断监视“三八线”对面敌军的一举一动,防止其袭扰寻衅。

“抗美援朝、保家卫国,这是我们每一个中国人的神圣使命。”方德旭告诉湖北日报全媒记者,因为出国走得急,也不知道会到哪里,他并没有将入朝的事告诉家人。到朝鲜一个星期后,他才给家里写了封信。老母亲收信后回复说,虽然有点担心,但很支持他的做法,希望他自己注意安全。

经历了3年战争的朝鲜,当时满目疮痍,到处可见被炮弹炸毁的房屋和巨大的炮弹坑。年轻的方德旭暗下决心,一定要守住抗美援朝的战果,让中朝人民不再遭受炮火的伤害。

留下冻伤后遗症

方德旭被编入炮兵司令部三师12团担任侦查员,在进行3个月的侦查技术集训后,他被派往朝鲜平康附近的华凌峰驻守。华凌峰是五圣山的侧翼,而五圣山是朝鲜半岛的中心制高点,守住了华凌峰就守住了五圣山,守住了五圣山,美军唯一可以突破的平康谷地就不会被突破。从1954年2月至1955年9月,方德旭和5名战友迎寒风、卧雪地,日夜不停侦查值守240多天,守护半岛和平。

方德旭介绍,“三八线”附近设有很多铁丝网和高墙,双方士兵戒备森严,侦查设备分秒不停监控对方。“三八线”上每隔50米就竖着一根桩子,上面写着中美朝三国文字,约定线两侧各两公里为非军事区。

“冬天风很大,直往军装里面灌,但我们却不敢有一秒钟的马虎。”方德旭说,虽然当时已经签署了停战协定,但敌人很猖狂,经常会在晚上袭扰,发射炮弹。为防止特务越界袭扰,他和战友们夜晚出哨所执勤,有时候太困,就拨开地上的积雪,衬着雨披躺在地上睡一会儿。在冬天低至零下18℃的环境里,整个炮兵侦查班除1名战友外,包括方德旭在内的其他5名侦查员都被冻伤,回国后在部队医院做了疝气手术,方德旭的双手还因为冻伤留下颤抖的后遗症。

和朝鲜老乡同睡一张炕

1954年9月,方德旭接到新的任务,受命侦查朝鲜中平里至元山一带的道路情况,以备志愿军炮兵部队反登陆作战。

“这是我第一次接触到朝鲜老百姓。我们之前驻守的华凌峰一带因为地处前线,遭遇过大量轰炸,基本上见不到人烟。”方德旭说,这一次他和战友带着翻译住进了朝鲜老乡家里,真切地感受到了朝鲜人民的热情。

“我们把带的干粮和罐头交给朝鲜老乡,和他们同吃同住,他们对我们很好,每一顿都会给我们加菜。晚上大家就睡在一张炕上。”方德旭介绍,朝鲜当地的炕很大,铺满了整间屋子,大家住在一起,感觉就像一家人一样。

1955年春节期间,方德旭所在部队接到了换防的命令,于同年3月坐火车经图们江回国。回国后,方德旭在解放军南京炮兵学校学习3年,随后历任排长、作训参谋、武汉警备区作训科科长、江岸区人武部部长等职,其间两立三等功,多次受到嘉奖。1983年6月,方德旭任武汉军分区参谋长,直至1990年12月退休。

“在朝鲜‘三八线’驻守的240多天,让我终生难忘。它教会我无论面对多大的困难,都要有顽强的毅力去克服。只要我们背靠强大的祖国,依靠党和人民,就一定能战胜一切困难。”方德旭说。

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像