一架B767-300型全货机从鄂州花湖国际机场起飞,前往印度新德里。(湖北日报全媒记者 薛婷 摄)

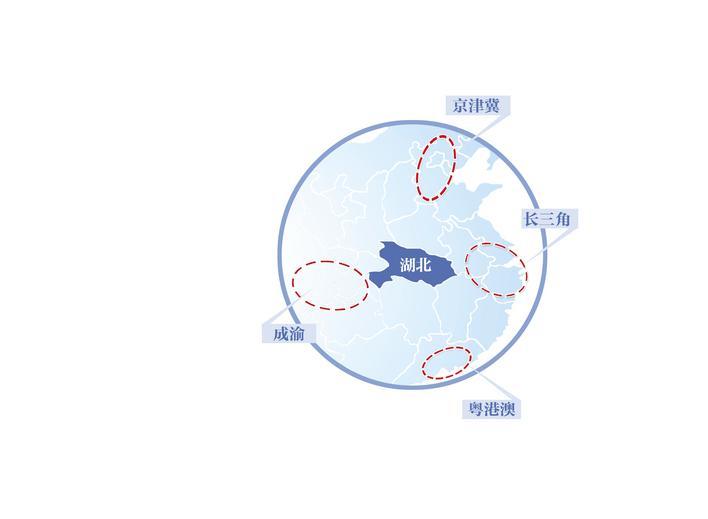

湖北处在“菱形构架”核心区位(京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群中心)

健全多元化、韧性强的国际运输通道体系。

——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出

访谈嘉宾

崔凡

对外经济贸易大学国际经贸学院教授、商务部经贸政策咨询委员会全球价值链专家组专家

应对全球贸易变局

多元运输通道保障外贸安全

湖北日报全媒记者:“十五五”规划建议提出要健全多元化、韧性强的国际运输通道体系。如何理解多元化和韧性强?为何要建设这样的国际运输通道体系?

崔凡:随着中国经济规模的持续扩张,中国对外贸易在世界贸易体系中的份额呈现出稳步提升的态势。国际运输通道的多元化和韧性建设对于中国外贸的可持续发展具有至关重要的战略意义。

具体而言,外贸新业态的蓬勃发展为航空货运市场注入了强劲动力,推动其实现快速增长;国内大循环主体地位的强化,则有效促进了内河航运、河海联运及铁海联运等运输模式的协同发展;打通物流“最后一公里”的刚性需求以及低碳环保理念的深化,共同驱动着公路运输行业的转型升级;而管道运输作为国家能源安全的重要保障,在维护国家能源供应链稳定方面发挥着不可替代的关键作用。

运输方式服务于不同的运输客体和贸易形态,并随经济结构的变迁而动态演进。在同一种运输方式内部,不同运输通道的建设为保障供应链的稳定性和韧性奠定了坚实基础。例如,陆海新通道的构建、中欧班列多通道的拓展、空中丝绸之路的推进以及中欧北极航道的开通,共同推动我国对外贸易运输通道的多样化与便捷化,有效满足了日益多元的运输需求,同时分散了运输通道风险。

构建选择多样、转换便捷的国际运输通道体系,有助于中国进出口企业适应对外贸易形势的不断变化。即便面临地缘政治冲突或其他因素导致特定运输通道受阻的情况,中国企业仍能迅速调整物流方案,确保货物运输畅通无阻,进而助力我国实现贸易强国和运输强国的宏伟目标。

湖北处在“菱形构架”核心

承担着双循环战略重要中枢职责

湖北日报全媒记者:湖北有“九省通衢”之称,处于中国地理中心,也是共建“一带一路”和长江经济带的联结点、是长江经济带高质量发展和中部地区崛起两大区域发展战略的重要交汇地。在这一国际运输通道体系中,湖北扮演着什么角色,将发挥什么作用?

崔凡:我国的中部地区概念主要是从东中西维度来划分的,而长江经济带从南北维度看又处于我国经济地理的中心地带。湖北是我国中部地区的中部,是我国的经济地理中心,处在“菱形构架”核心区位(京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群中心),扮演着“承南接北”“联接东西”的枢纽角色。

根据国家物流枢纽建设的相关规划,武汉和重庆是目前我国仅有的两个成功布局五种类型国家物流枢纽的城市。武汉还是唯一的五型物流枢纽省会城市,也是中部地区唯一的五型物流枢纽城市。因此,湖北承担的物流任务不仅是服务于湖北,更是要在保障全国统一大市场产品要素便捷流动中起到关键作用。在过去,湖北是西货东出的关键通道,在今天西部陆海新通道逐渐打通的情况下,湖北又成为了我国东西双向互济、陆海内外联动的中枢。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化。超大规模国内市场和内需潜力正日益成为中国国际竞争与合作的新优势的重要基石。相较于改革开放初期“两头在外,大进大出”的发展模式,当前,中国国内大循环的主体地位显著提升,经济重心逐步向内转移。在这一背景下,企业若能便捷地触达庞大的国内市场,就越能获得国内市场的有力支撑,进而实现规模经济效应,敢于加大研发投入,提升创新能力,最终增强国际竞争力。

作为“承南接北”“联接东西”的枢纽,湖北“九州通衢”的战略地位显得尤为关键。一方面,湖北的企业可充分利用其便捷触达国内各区域市场的优势;另一方面,可积极将这一优势转化为国际竞争力。这两方面目标的实现,都离不开完善的国内国际运输体系的有力支撑。从全国看,湖北“九州通衢”的优势必将托举中国外贸畅通世界更加高效,更加充满韧性。

面临打造内陆开放高地机遇

强化立体交通与国家战略的协同联动

湖北日报全媒记者:国际运输通道体系建设与共建“一带一路”存在怎样的内在逻辑?站在“一带一路”建设和做强国内大循环、畅通国内国际双循环的背景下,湖北面临哪些机遇?如何才能把握机遇,进一步提升支点建设的开放辐射力?

崔凡:国际运输通道体系建设和共建“一带一路”是相互联系、相互支撑,同时各有侧重的两项宏伟工程。基础设施互联互通是“一带一路”的物理基础。“一带一路”倡议的核心目标是通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通,实现区域经济一体化。其中,国际运输通道体系作为设施联通的骨干网络,直接承担着货物、人员、资本等要素流动的载体功能。中欧班列作为标志性项目,截至2025年6月10日已累计开行超11万列,将内陆地区变为开放前沿,显著提升了亚欧大陆的物流效率。这种“硬联通”不仅降低了贸易成本,更通过规模效应催生了产业集群,为统一大市场的形成奠定基础。

“一带一路”遵循“供需互补”的合作逻辑,而国际运输通道体系正是实现这一逻辑的关键纽带。通过海陆空立体化网络,中国与共建国家得以发挥各自要素禀赋优势:沿海地区依托港口优势发展海洋经济,内陆地区通过陆路通道融入全球产业链。例如,中老铁路开通后,使老挝从“陆锁国”变为“陆联国”,带动区域贸易额迅速增长,这种通道建设有效弥合了地理空间对经济发展的制约,使“正和博弈”成为可能。

通道体系支撑新型全球化治理模式。国际运输通道体系通过“多方众筹”模式,打破了传统中心—边缘分工体系。与西方主导的海洋型全球化不同,“一带一路”强调海陆统筹,通过中欧班列、跨里海运输走廊等项目,赋予内陆国家平等参与全球化的机会。这种模式不仅提升了发展中国家在全球治理中的话语权,更通过规则标准对接(如“软联通”)推动建立平等有序的多极化秩序。

湖北是共建“一带一路”的重要节点省份,也是中国经济地理版图的中心枢纽,正以“双循环”战略支点的独特区位优势,在加快构建新发展格局中发挥着关键作用。在全球经济深度重构的当下,湖北正迎来提升开放能级、打造内陆开放高地的历史性机遇。

进一步提升支点建设的开放辐射力,湖北可在“十五五”期间以战略叠加为牵引,深度融入国家大通道网络,强化铁水公空立体交通体系与国家战略的协同联动。一方面,依托长江黄金水道和中欧班列(武汉)等陆海通道,打造“东西互济、陆海统筹”的双向开放枢纽,增强对长三角、粤港澳等区域的辐射能力,推动货物高效流通与产业梯度转移;另一方面,通过花湖国际机场等航空枢纽建设,拓展国际航线网络,提升全球资源配置效率,形成“江河战略”与“新陆权时代”的战略支点。同时,深化“政产学研金服用”融合机制,优化科创平台支撑体系,以科技创新赋能开放能级跃升,实现从“单点突破”到“叠加赋能”的战略转型,为“在长江经济带高质量发展中奋勇争先,加快建成中部地区崛起的重要战略支点,奋力谱写中国式现代化湖北篇章”注入强劲动能。

破解多式联运堵点

让湖北餐桌拥有更多物美价廉的全球好物

湖北日报全媒记者:最近几年,提到湖北的国际运输通道,人们想到的往往是花湖国际机场、中欧班列(武汉)、阳逻港。在您看来,花湖国际机场等国际运输通道相互之间如何更好分工与衔接?未来这些国际运输通道的衔接,还会给湖北企业、湖北老百姓带来哪些红利?

崔凡:虽然海运占据国际贸易运输的绝大部分,但我们也看到,航空货运、亚欧大陆铁路运输、内河水运以及与之相关的江海联运、铁水联运、铁海联运都是我国近年来发展迅速的运输方式,这是外贸业务新业态发展以及国内大循环主体地位提升带来的必然现象。

花湖国际机场、中欧班列(武汉)与阳逻港可以依托湖北区位优势,构建“空铁水”协同网络。花湖国际机场聚焦高时效全球货运,通过“空公联运”衔接周边城市集货,发挥“一夜达全国,隔日连世界”时效优势;中欧班列(武汉)以陆路骨干贯通欧亚,依托阳逻港“铁水联运”枢纽实现长江水道与铁路无缝衔接,拓展“中欧班列+汉亚直航”等跨国中转通道;阳逻港则强化水运节点功能,通过“一单制”模式降低中转成本,承接东部沿海货源转移。三通道以基础设施互联和政策协同为支撑,形成“空铁水公”多式联运体系,必将推动湖北从通道节点升级为全球物流网络的核心枢纽。

湖北依托“铁水公空”多式联运体系构建的全球物流网络,将持续释放三重发展红利:其一,推动降低全社会物流成本,显著优化营商环境,吸引更多物流依赖型、时效需求型企业落户湖北,推动湖北产业优化升级,创造更多就业岗位;其二,实现挪威三文鱼等生鲜产品运输时效显著压缩,价格更具竞争力,推动民生消费提质扩容,让老百姓享受到物美价廉的全球好物;其三,多式联运数字化平台赋能“一单制”通关,强化湖北作为中部开放门户的辐射能力,为区域经济能级跃升注入新动能。

(湖北日报全媒记者 胡祎)

Copyright © 2001-2026 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像