华工科技光电子信息产业研创园及出口基地(1期)投产。(湖北日报全媒记者 魏铼 摄)

推动重点产业提质升级,巩固提升矿业、冶金、化工、轻工、纺织、机械、船舶、建筑等产业在全球产业分工中的地位和竞争力。

——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出

访谈嘉宾

马承恩

中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院)规划研究所副所长

先进制造业是全球主要经济体竞争的制高点

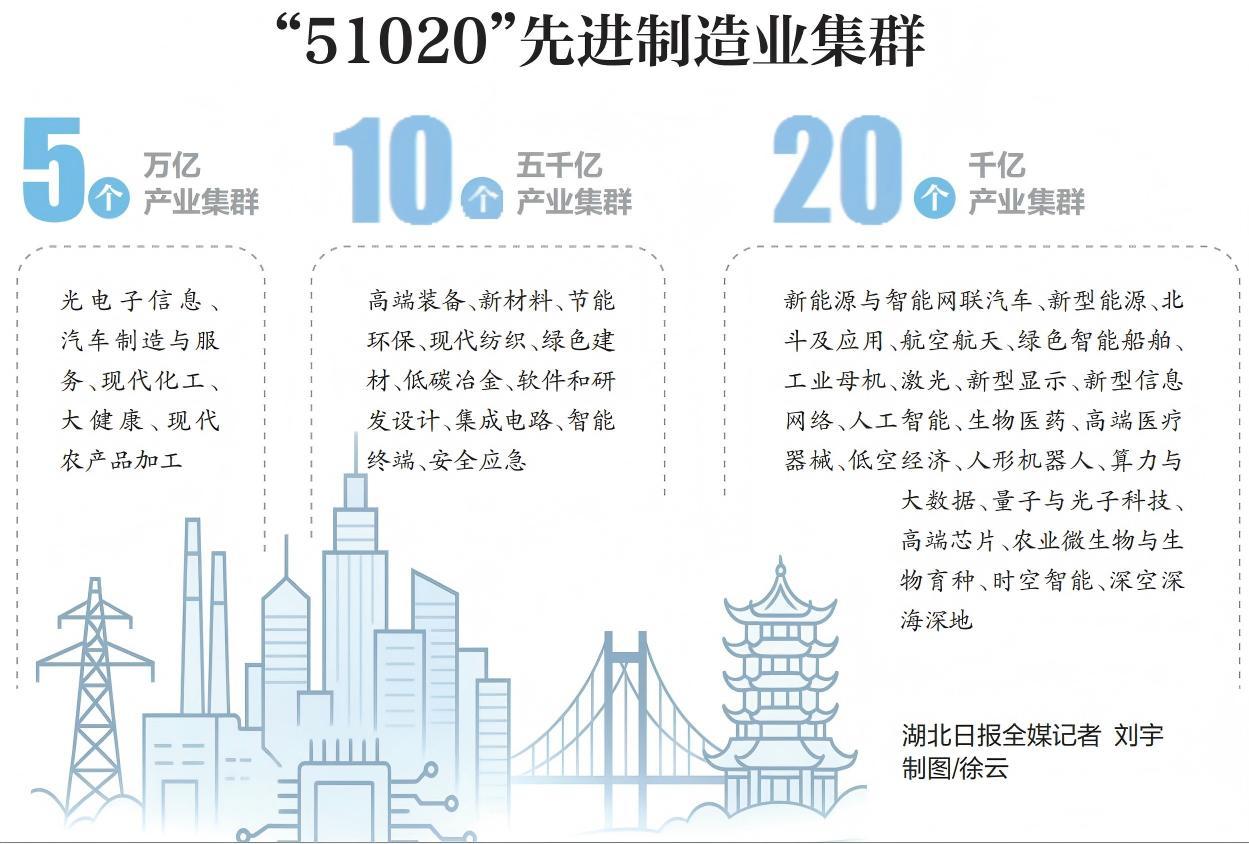

湖北日报全媒记者:《建议》明确提出要“构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系”。构建现代化产业体系,为何要以先进制造业为骨干?湖北年初提出深入实施产业倍增战略,正在推进“51020”先进制造业集群为骨干的现代化产业体系全面升级。您认为,湖北可从哪些方面继续发力?

马承恩:先进制造业是全球主要经济体竞争的制高点,也是科技创新的主战场,是构建现代化产业体系的重点和难点所在。相对传统制造业而言,先进制造业更多采用新技术、新设备、新工艺、新流程、新生产组织方式,以提升制造业各环节和全过程生产技术的先进性和科技成本含量,生产高效能、高附加值、高品质、高增长产品和服务。先进制造业既是加快推动新型工业化、培育新质生产力的主阵地,也是确保国家产业链供应链韧性和安全、实现高质量发展的关键。

对于湖北而言,深入实施产业倍增战略,全面推进“51020”先进制造业集群升级,是将其科教资源优势、发展生态优势和产业基础优势转化为发展胜势的必然路径,对加快建成中部地区崛起重要战略支点具有重要意义。湖北要实现全国制造强省第一梯队的目标,可从三个方面协同发力:

首先,坚持创新引领,筑牢产业技术根基。全力打造产业科技创新高地,将科教资源优势转化为产业创新优势。聚焦光电子信息、新能源与智能网联汽车、高端装备等优势领域,梳理长短板清单,组织关键核心技术攻关。更好发挥“链长+链主+链创”机制的作用,促进“政产学研金服用”深度融合,畅通科技创新和产业创新深度融合转化路径,为“51020”集群注入持续创新动力。

其次,推动“三线并进”,优化产业结构、提升产业能级。推动传统产业“智改数转”,通过大规模技术改造推动制造业智能化、绿色化、融合化升级。促进新兴产业“裂变跃升”,围绕新兴产业,引育龙头企业,打造企业雁阵梯队,做大产业规模。加速未来产业“抢先布局”,在量子科技、低空经济、人形机器人等前沿领域积极培育新增长点。

最后,强化链群协同与开放合作,构建一流产业生态。着力提升产业链韧性,围绕“51020”集群开展延链补链强链,推动省内外产业协同,构建优势互补、协同共进的产业格局。在此基础上,扎实推进高水平对外开放,积极吸引国内外优质资源,同时鼓励本土企业深度融入全球分工体系,在开放竞争中锻造具有全球竞争力的湖北特色现代化产业体系。

打造世界级,湖北有“硬核”实力

湖北日报全媒记者:《建议》提出“发展先进制造业集群”。湖北提出要做大做强“51020”先进制造业集群。下一步,湖北如何强化产业链发展水平,打造几个在全国乃至全球都叫得响的世界级先进制造业集群?

马承恩:从制造大国走向制造强国的一个重要标志,就是要打造出一批世界级的先进制造业集群。作为制造大省,湖北瞄准区域领跑、国内领先、国际一流,光电子信息、新能源与智能网联汽车、工业母机等产业集群实力“硬核”,有望实现率先突破。特别是在细分领域,湖北优势明显:光纤光缆产业规模居世界第一,约占全国市场的50%、全球市场的25%;激光设备品种占全国70%以上;光通信、存储芯片均处于全球领先地位。今年,华中数控、武重集团、华工激光集中发布三款世界级标志性工业母机产品,用智能化、高精度、自主可控的核心技术,向世界展示“湖北智造”的硬实力。

打造世界级集群,根本动力在于创新融合。要推动科技创新和产业创新深度融合,强化企业创新主体地位,力争在重点领域形成一批“首款首次首创”标志性成果;深化实体经济和数字经济融合,充分发挥人工智能这一引领科技革命和产业变革的战略性技术的作用,加快人工智能通过技术突破、场景应用和生态构建等维度赋能先进制造业集群发展;推动先进制造业和现代服务业融合,引导科技服务、现代物流、现代金融等专业机构深度嵌入产业集群,提升先进制造业集群核心竞争力与辐射带动力。

此外,还要构建清晰的“省级—国家级—世界级”集群发展梯队。对于已具备国家竞争力的集群,如武汉光电子信息和“武襄十随”汽车集群,对标国际一流,细化实化重点任务和举措。同时,培育一批像磷化工、绿色循环电池这样特色鲜明、专业性强、在全国有竞争力的省级集群,并积极争创国家级先进制造业集群。

“三化”中塑造传统产业更强竞争力

湖北日报全媒记者:《建议》提出“推动重点产业提质升级”,并强调了“机械、冶金、化工、纺织”等产业。湖北是传统工业大省,汽车制造、钢铁冶金、化工建材、纺织等产业基础雄厚。请问湖北如何让这些传统优势产业在全球分工中占据更有利的位置?

马承恩:以智能化、绿色化、融合化为主攻方向路径,推动传统优势产业在智能化升级中提升效率,在绿色化转型中积累优势,在融合化发展中优化生态,从而在全球产业分工中塑造更强竞争力、占据更有利位置。

一是深化智能化改造,提升产业能级。湖北正在以智能制造为主攻方向,推动传统产业全方位数字化转型。在汽车产业领域,湖北加速“油电双智”转型,支持龙头企业向新能源与智能网联汽车战略转型,积极培育并引进新能源整车品牌,同时围绕“软件定义汽车”布局汽车软件产业,提升全产业链智能化水平。在钢铁、化工、纺织、食品等领域,深入实施工业设备更新工程,通过分行业召开技改现场会,标杆引领带动传统产业生产模式向数字化、网络化、智能化跃升。

二是聚焦绿色化转型,增强可持续发展能力。湖北将绿色低碳作为产业升级的核心约束与导向。在冶金行业,推广应用非高炉炼铁、富氢碳循环高炉等低碳冶炼技术。对于化工、建材等高耗能行业,推进沿江化工企业“关改搬转”,并推动建材产业向低碳化、制品化发展,支持企业利用磷石膏生产再生建材,发展节能玻璃、装配式构件等绿色产品。纺织产业则推广清洁印染技术,建立产品碳足迹可追溯体系。这些举措旨在构建从产品、工厂到园区的全面绿色制造体系。

三是促进融合化发展,构建现代化产业生态。着力推动产业链、创新链、资金链的深度融合,激发系统效能。在产业链协同方面,要强化“整零协同”高效对接供需,提升产业链韧性和效率。在创新链支撑方面,更大力度发挥“链长+链主+链创”机制的作用,支持“链主”企业联合高校院所组建创新联合体,攻克共性技术难题,推动科技成果高效转化。在资金链赋能方面,通过政策引导、平台建设、金融支持等措施推动协同发展,把金融资源配置到重点领域和薄弱环节,为创新链、产业链上的各类主体各个环节提供精准有效的资金支持。

走精准聚焦的新兴产业特色发展道路

湖北日报全媒记者:《建议》提出要“加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展”。请问与国内其他先进地区或国际领先集群相比,湖北发展新能源、新材料、航空航天和低空经济等产业,具备哪些独特的优势,面临怎样的挑战?

马承恩:作为制造强省,湖北“51020”集群初具规模,尤其在光电子信息、绿色循环电池等领域基础扎实。同时,湖北拥有国家实验室、大科学装置等高能级创新平台矩阵,并在存储芯片、北斗等技术上具备领先优势,为前沿产业提供支撑。其领先的算力基础设施更是产业智能化发展的优越“数字底座”。这些条件共同构成了湖北发展新能源、新材料、航空航天及低空经济的独特禀赋。

但当前湖北也面临成果转化与产业结构挑战,这就要走精准聚焦的特色发展道路,将有限资源集中于能够发挥自身最长板的领域,实现错位发展。

实现差异化发展的关键在于推动创新与产业深度融合,并聚焦特定领域打造鲜明特色。在新能源领域,可以强化与现有汽车产业集群的协同,并利用磷化工优势发展绿色循环电池;在新材料领域,重点发展服务于光电子、航空航天等优势产业的高端电子化学品和复合材料;在航空航天与低空经济领域,则要充分发挥北斗技术的领先优势,深耕通导遥一体化和低空经济特色应用场景。通过“有所为、有所侧重”的策略,推动湖北在新兴产业竞争中占据独特位置。

湖北未来产业积蓄爆发力

湖北日报全媒记者:《建议》前瞻性地提出布局“量子科技、生物制造、氢能、脑机接口、具身智能、6G”等未来产业。您最看好湖北在哪个未来产业方向率先形成规模?在未来的产业赛道上抢占先机,湖北有哪些优势?

马承恩:结合湖北的科教资源、产业基础及近期政策动向,湖北省在量子科技、生物制造、氢能、脑机接口、具身智能、6G等众多未来产业领域积蓄了爆发力。

以量子科技为例,湖北已迈过早期研发阶段,进入技术与应用双向驱动的快速发展期,形成了较为坚实的创新基础与产业雏形。湖北汇聚了我国顶尖的量子科技科研机构,已集聚40余家产业链相关企业,并成功研制出国内首台“100+”比特原子量子计算原型机“汉原一号”。同时,在政策层面,湖北设立了规模达20亿元的省级量子科技产业投资基金,明确提出打造“量子+智慧交通”“量子+金融安全”等五大应用场景,并推动量子技术与相关优势产业深度融合,有效加速技术迭代和商业化进程。

湖北在未来产业赛道上的整体竞争力,源于其独特的资源禀赋和系统性的战略布局。

一是顶尖的科教人才储备。湖北拥有“1家国家实验室+8个大科学装置+10家湖北实验室+45家全国重点实验室”为主体的高端创新平台矩阵。在众多未来产业领域,湖北的领军人才数量和质量均位居全国前列,为未来产业提供源源不断的智力支持。

二是深厚的产业生态土壤。湖北是制造大省,“51020”先进制造业集群为未来技术提供了丰富的试验场和应用场景。

三是精准的产业培育机制。湖北积极探索“链长+链主+链创”机制,并针对不同产业实施“一业一策”的精准扶持。无论是光谷为脑机接口产业出台的“脑机接口11条”,还是系统规划生物制造、氢能等产业的发展路径,都体现了政府引导与市场力量的高效结合。(湖北日报全媒记者 刘宇)

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像