冰点特稿第1149期

被文身捆住的少年

坐在水库旁的俊哲(化名) 本版图片除署名外均为中国青年报·中国青年网见习记者 尹海月/摄

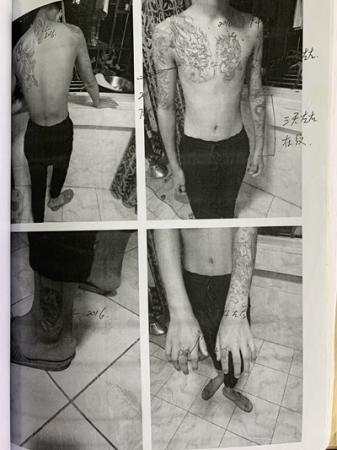

俊哲身上的部分文身

俊哲身上的部分文身 盛伟/摄

繁龙纹身馆

繁龙纹身馆屋内

机器在左前臂来回移动时,发出“咚咚”的声音,很快血就从皮肤里一点点渗出来。由于不能打麻药,火烧一样的痛让俊哲(化名)几乎昏了过去。他躺在一张单人床上,两腿抬起,落下,又抬起,又落下……右手来来回回摩擦脸,焦躁地试图减轻灼烧般的疼痛感。

“太痛了,要死人的。”即使已经过去快两年时间,俊哲依然清晰地记得第一次清洗文身时的感觉。他觉得自己受不住了,但是,要彻底摆脱身上的文身,他还要清洗至少50次。

这位来自浙江省江山市的少年,上半身50%的面积都被那些黑色线条占据——他的胸前、后背被陆续勾勒出过肩龙、麒麟、十字架的图案,手指、脚踝处被文下蜘蛛与鬼面。

如果不摆脱它们,俊哲就不能重回课堂,不能换回别人正常的目光。家人说,不洗掉文身,“连一个正经老婆都娶不到”,只有做回那个“干干净净”的小孩,他才能成为父母期待的模样。

母亲周荣娟惧怕外人投向儿子的眼神。带儿子外出聚餐,每当别人问起“儿子怎么这么多文身”,她都不知道怎么回答,“心里有一种说不出来的感觉。”

俊哲的多数文身隐藏在衣服里,但左前臂“观音踏龙”的文身,将他彻底暴露于阳光之下。当时,他不知道该文什么,文身店的老板向他推荐了这个图案。那一年,俊哲14岁,这个少年还只是把文身当成表达自我的一种手段,他没想到,后来自己的青春和生活都会被这些黑色的线条定义。

周荣娟记得,儿子以前是个“很乖”的孩子。她43岁了,想到儿子现在变得“这么调皮”,她有些害怕,生了二胎。每当见到第二个儿子,她说自己的心里都甜成了蜜。

她说17年前,自己也是这样去爱俊哲的,那时,他们根本没想过要第二个孩子。然而,在成长的小径上,“很乖”的少年却慢慢走入叉路,被一步步推着进入荆棘地。

文身

清洗文身的过程就像扒一层皮。仅左前臂一处文身,就要清洗七八次。每次清洗后,都需要时间让伤口恢复,因此每年只能清洗一到两次,每次清洗费用差不多9000元。这意味着,仅将裸露在外的这一处文身洗掉,要花费六七万元和几年的时间。

无法衡量的,还有身体的疼痛。每次清洗过后,俊哲胳膊都肿大一倍,洗到第二次,准备洗手指上一处文身时,钱都交了。俊哲的父亲徐江平心软了,“(他)流着眼泪说,爸我不洗了不洗了,痛死了痛死了。看他那么可怜就没洗。”

但是如果不忍受这种痛苦,俊哲就会在生活里处处碰壁。2017年9月的一天,徐江平接到俊哲初二班级老师的电话,让他把儿子接回家,将文身清洗后再回校读书。当时,俊哲左前臂已文满。这个看起来瘦小、成绩中等偏下的男孩一下子成为被关注的中心。

由于一次洗不完,他要带上妈妈准备的两副袖套,遮住裸露的半臂,再回学校,“尽量不让文身影响到其他小孩。”

初中毕业,俊哲的中考成绩无法读普通高中,徐江平托关系送儿子进入一所职业高中读书。当时,学校出于“后续招生顾虑”,与徐江平签订协议,如果俊哲露出文身超出3次,就自动退学。

以前,学校也接收过有文身的学生,但都是“手臂上有一点点”,如此大面积的文身,还是首例。考虑到住宿时洗澡、睡觉都会让文身外露,学校老师劝徐江平,最好让俊哲回家住宿,“你的孩子毕竟跟别人不一样。”

这种“签字画押”的方式让徐江平很难接受,“他有时会为了好玩掀起衣服来”,很难真正遵守。有时,回到家俊哲跟父亲说,“我这次又被抓到了。”

俊哲在这所民办职高读就业班,读两年,可推荐就业。但读了近两个月,他就不再去学校,最后期中考试也不去参加了。

一位老师说,俊哲上课爱睡觉,经常迟到,喜欢一个人躲在厕所、后花园抽烟,“也不是我们把他开除。他自己不想来读就没读了。”但徐江平觉得,儿子也是因为文身在学校遭遇到压力。

负责关注俊哲在校情况的另一位职高老师说,俊哲“除了抽烟文身,思想也没有坏到哪里去”。他觉得这个孩子“在学校里总体表现还不错”,但大面积的文身被明令禁止出现在校园章程里,“可能显性的东西拿出来,给人的感觉就不一样。”

在徐江平看来,因为文身,儿子的人生像突然转入下坡道,开始加速坠落。夫妇两人本来给儿子谋划的道路是待他高中毕业去当兵,再进国企,一步步从基层做起……然而,这条路彻底断掉了。

徐江平私下咨询在国企工作的同学,单位是否接收过有文身的员工。对方说,“我们单位有文身的一律不会要。”他带儿子见生意上的伙伴,对方跟俊哲说,“等你长大了,找我谈生意,看到像你身上这种文身的,我就跟你免谈了。”

所有文身加起来不过就花了1000多元,俊哲没想到,这些却成了决定他人生的重要因素。

妖怪

爬在俊哲身上的文身像个张牙舞爪的怪兽,几乎占据了他生活的全部。而在最初,它不过是右上臂一小处,“短袖刚刚可以遮住”。

那是2016年的暑假,还在读初一的俊哲结识了一些“不读书的朋友”,和朋友看过电影《古惑仔》后,俊哲觉得文身“很威风”,便在朋友推荐下花100多元文了一个鬼面。当时他只跟文身店老板说,“要帅一点的。”

因为文身能被衣服遮挡,周荣娟一直没发现。儿子一直单独睡一个房间,与她也不是时常照面。

那时,周荣娟经营一家美容养生馆,徐江平在江西做生意,每月回家几次。多数时间,俊哲要一个人度过在家中的时光。他喜欢在放学后打会儿游戏,然后独自待在自己的小屋里。这间小小的屋子只能摆放下一张单人床和一张与膝盖同高的长方形桌子。空荡荡的房间里很少找得到与这个少年有关的东西,仅有的印记鲜明的物品,是一个篮球和一张王者荣耀的季军奖牌。

有一次,周荣娟偶然发现了儿子身上的文身,劝说之余,这位母亲没有过多指责儿子,而徐江平则揍了儿子一顿,并告诫他不要再去文身。

俊哲口头答应父亲,但没过多久,他又去文了。

他身上的大部分文身,都是在一家名为“繁龙纹身馆”的文身店文的。他对父亲说过,“你越打我,我越要文。”他无法理解最亲近的人挥向自己的拳脚,就跑去文身店老板那里告状,诉说自己的苦闷。

这家在当地已有十几年营业历史的文身馆,位于俊哲家对面另一个密集的居民区里,从俊哲家走过去,仅需3分钟。这家文身馆在紧邻主街的一条小路里,向内一瞥便能看见,正对路外主营理发,再往里走的另一处隔间是文身房。

喧嚷的小城中心,时不时走过手夹香烟的少年们。他们三五成群,抽着烟,在市区熙熙攘攘的街道里穿梭。在这个巴掌大的小城里,少年们可打发时间之处不多,他们去往的地点大多相似,一家网吧,一家可以打游戏的酒店,台球厅内的一家牌馆,以及这个文身店。

俊哲两个手指上的蜘蛛与鬼面也是在这里文的。徐江平发现儿子手上的这两个图案时,一下子火了,“他这一块(手指)肉皮都让我给掀掉去。”当时,徐江平问儿子,别的地方文了没有,俊哲一味支吾,不肯回答。

徐江平觉得有些不对劲,撩起儿子的衣服一看,前胸后背也遍布图案,他愈发生气,一巴掌打过去,把俊哲“嘴巴都打歪掉了”,送了抢救室。

打完儿子,徐江平后悔了。但他痛恨儿子不听告诫,也痛恨文身。在徐江平眼中,文身的人都是好吃懒做的“社会混混儿”。他经营着一家化工公司,工人好找时,有文身的人,他会一口将其否决。

“落在我儿子身上没办法,儿子是我亲生的。”面对儿子的不听话,徐江平用暴力解决问题。徐江平对儿子说,身上文了就算了,衣服都能遮掉,本意希望他就此停止。

但初二暑假开学前一个月,俊哲的左前臂又文了一处佛面。徐江平发现后,又是一顿暴打,“在地上踩,打了半死。”俊哲气不过,在被打第二天就去文身馆,把左前臂之上的胳膊也文了起来。

至此,本来还能被衣服遮掉的文身再也遮不住了。

徐江平夫妇两人跑去文身店,责问吴玉良,因为手臂上的文身,儿子连“学校门都进不去了”。吴玉良爱人回道,“我不是不替别人考虑,真的很多人一起过来……我们是做生意的。”

吴玉良说,他咨询过律师,律师说,“法律上也没有规定说未成年人不能文身。”而徐江平觉得吴玉良就是赚黑心钱,他把吴玉良告上了法庭。

最终,江山市人民法院判定由吴玉良承担50%的赔偿责任,俊哲未来每次清洗文身的费用,吴玉良承担一半。但徐江平对这个判决结果“根本不满意”,徐江平觉得,吴玉良应该承担主要责任,而不是同等责任。

但该案审判长徐根才觉得,“家长的责任不能推卸。”徐根才认为,正如被告不能以在法律未规定不能给未成年人文身情况下“法无禁止即可为”而推卸责任一样,父母本应做孩子能够平等沟通的朋友,却采用打骂方式,导致俊哲继续去扩大文身部位,对损害的发生也有过错。

然而,不管谁的过错更多,在这个社会体系里,文身都像一块永远消不净的疤,刺进了这个少年的身体,洗不净,抹不去。

“坏孩子”

离开职高后,俊哲已近1个月没有回家住过了。今年6月,他在快手结识女朋友丽丽(化名)。一天深夜1点,这个15岁的小女孩坐了2个多小时的车,从徐州一个小城来到这里。他们恋爱了。

周荣娟认为这是早恋。她对此明确表示反对,更不许俊哲带女朋友回家。于是,俊哲决定带丽丽住宾馆。什么时候回家,要看俊哲的心情,周荣娟觉得,自己拉不回儿子了。

俊哲说,他不觉得文身这件事自己错了,“我就感觉他们很封建。”俊哲认为活出了自己的样子,”我爸妈一直想让我活成那个样子,读书啊,当兵啊,做一个很乖的小孩子。我感觉我就在放飞自我。”

俊哲和朋友们在一起从不谈论文身,这件事对他们来说平常。

他常去的“繁龙纹身馆”内挂满了醒目的成人文身照片,打扮靓丽的少男少女们时不时出现,戴着大金链子,手臂文满招财金蝉、蜘蛛、莲花的吴玉良许诺,带着朋友去,文身可打折,甚至免费。

有时候朋友会请俊哲去文身,他也带过十几个朋友光顾这里。这里是少年们的聚集地之一,满足了俊哲对于江湖的很多想象。

俊哲的朋友小龙(化名)和灵建(化名)都曾在这里文身,小龙还是俊哲“忽悠过去的”。

“我们那边我这么大的男的女的基本上都是一条花臂,脚上也有,很多人这样子,我都习惯了。”丽丽也想文,因怕被妈妈打而作罢。

他们是同类。小龙爱穿一套印花装,T恤,大裤衩,趿着拖鞋,1米8的个子,走起路来左右摇摆。几个青年走在一起,你一句,我一句,烟雾绕身。夜晚是他们的天堂,网吧是他们的娱乐阵地,打完游戏,少年们回到酒店,继续打牌找乐子,累了,就挤在两张床上,酣然睡去,留下一地外卖的餐饭、香烟的余灰。

醒来,他们喜欢成群结伴去市郊外一处30米深的水库,那里像一个天然峡谷,湖水清澈,少年们穿上泳裤,戴上泳圈,咕咚一声进去,一扎就是半天。有的人根本不会游泳,但也忍不住下水,这里游的人多,还不要钱。

丽丽不会游,她就用纸擦好一片方形砖,放在湿漉漉的岸边,坐在上面,用脚在水里荡秋千。

俊哲觉得这样的生活挺“自由”,他喜欢交朋友。初二以来,他的交际圈迅速扩大,“朋友认识朋友”,结识了不少比自己大的人。

父母对此忧心忡忡。一次,深夜1点,徐江平接到一个电话,说俊哲被砍了。两群人晚上约架,对方拿了三把菜刀,一根铁棍,还戴了口罩。俊哲空手冲上去,用胳膊一挡,划出一道红色的大口子,更严重的一刀在腿上,骨头露了出来,在场的几个小孩东凑西凑,最后只凑到200元。没办法了,同行的朋友只能给徐江平打电话。

据徐江平说,儿子出头是为了朋友的女朋友。这件事让俊哲对自己曾经深信的江湖情谊寒了心——最后冲上去的,只有他一个人,“我去帮他,没有一个人帮我。”电影中的情节没能在现实中上演,被砍时,有的人在边上看,还有的直接跑了,他挺生气,“还有这种人?”

他叫他的朋友“表哥”“表姐”,但有时候,“表哥”“表姐”们也不靠谱。俊哲在外租朋友房住,“他让我一个月交550元”,俊哲给了350元,睡了3天不睡了,被告知还要再交200元,他觉得这种行为很不义气。

金钱打破了最初浪漫的江湖想象,俊哲感觉社会人都很现实,“有好处他才和你在一起。”

最喜欢的就是钱。”周荣娟想给儿子买衣服,但俊哲说不要衣服,“给我钱就好了。”

“总觉得他很大的样子,做的事情都是比大人还大的事。”周荣娟感觉儿子离自己越来越远了,小时候,“他爸爸眼睛瞪他一下他都要吓死的。”

“那时候真的,又好笑又听话。”徐江平的手机里保存着儿子很多张照片,其中一张,是俊哲手拿碗筷,半靠着沙发吃饭,那时,儿子的胳膊干干净净的,“他手上哪里有这些东西。”他盯着照片看,好像回到了从前。

周荣娟不愿意别人把儿子定义为“坏孩子”,她拿来一个薄薄的笔记本,让记者拍,“你看俊哲这样的。俊哲的字很好的。”

实际上,在俊哲的小学语文老师蒋敏涛(化名)的眼中,俊哲虽不喜欢读书,但“蛮阳光”“大方”,“他不跟老师吵架,不欺负别人。”

俊哲的朋友小龙总结,江湖上的少年们,基本上都是被逼出来的,“有些人是因为穷,有些人是被人欺负太久了。”

俊哲说,他小学也经常被人欺负。直到初一,他还是1米4的小个子,坐在班级第一排。别人怼他,他打不过,就用嘴巴背地里骂,“那时候人怂话还多。”偶尔,周荣娟会发现回家的儿子有伤,徐江平听儿子说起过“被人欺负不敢说”,但似乎也并不是多大的事。文了身,俊哲感觉有了一层保护罩,“别人就会怕你。”

少年们总结出了生存经验,在学校,玩,不去读书,都不会管你,“只要不跟老师吵架就好。”被打,栋栋觉得跟老师反映没用,“老师就相信学习好的。如果是我的错,老师就一顿骂一顿骂,如果是他的错,老师就说一个巴掌拍不响。”丽丽也不喜欢老师,她觉得做什么都会被老师骂,“她要刺激我,说你要是不想读就别读了。我说不读就不读了。她说,那你这学期别来了。”于是,她真的不去学校了。

这些年,蒋敏涛教过很多“坏孩子”,文身是叛逆最明显的一种,她还见过各种“不正常”行为,有的喜欢在同学面前脱裤子,有的一碰就大哭、滚地,还有的喜欢手拿披风,在操场上疯跑。

蒋敏涛发现,这样的孩子不在意被批评还是被嘲笑,他们只在乎能被看见。她记得以前教过一个男孩,像一只随时防御的刺猬,和老师说话,歪着头,“(他说)你想干嘛,以前老师都不敢把我怎么样!”直到他在运动上赢得一枚金牌,才蜕去那层攻击性的外壳。

蒋敏涛与俊哲的妈妈相识多年,她感觉,藏在这个小孩心里的真正动机也是要“找到存在感”,“(爸爸妈妈)陪伴他时间太少,他想寻找另一种方式让他快乐。”

回家

这些年,徐江平一直忙着赚钱,没给孩子开过一次家长会。儿子读小学,他跟着村里人去江西,做消防器材生意,回到江山,他又搞起了化工生意。周荣娟开养生馆则常常要到晚上10点。

这让俊哲的初一班主任觉得,他俨然一个“留守儿童”。有时,俊哲晚上睡觉了,妈妈还没回家。小学时,俊哲开始迷恋打游戏。那时,他在班级排名中等,蒋敏涛发现他常常完不成作业,便把电话打到家里。他把老师的电话偷偷拉黑,事后,老师问起,他也不否认,笑嘻嘻地说,“是我干的。”

他在游戏里给自己取名“寂寞先生”,父母不让他玩电脑,他就让朋友守在家里,爸妈一来,就关机。到了初一,他的成绩开始排到中下等。这时,周荣娟发现,儿子不断带朋友去养生馆,“带回来孩子染头发,手上有那些东西。”

正是这些朋友将儿子带入了文身的世界。周荣娟因此时常自责,她总觉得,儿子变成这样,是因为自己开了美容养生馆,“到现在我都觉得有愧于我们家,都觉得那时候不去开店,有可能就不会这个样子。可是没后悔药的啊。”

生二胎后,她想好了,不工作,全职带孩子,不想让第二个孩子变成下一个俊哲。

但俊哲缺的,并不只是陪伴。他说在他的记忆里,留下的都是父母吵架的场景。

他记得有一次,因为吵架,父亲咣当一拳将门砸破了一个洞。他还记得,因为吵架,妈妈第一次哭,“那时候下大雨,我发高烧,我爸妈吵架,我爸去江西。我妈一直追着他车,我爸还是走。”

有时候父母吵起来,他去拦,拳头也会朝自己挥过来。

他对爸爸有着一种复杂的情感,他愤恨地提起父亲,但又时刻流露着对父亲的维护,“毕竟是我爸,血浓于水,别人揍我一顿我记着。他揍我我不会的,没有隔夜仇。”

他记得父亲常常带他去一家星级酒店吃饭,记得父亲教会了他打台球,教会了他认各种名车,他喜欢“我爸我爸”地喊,甚至还留着一个小男孩的天真崇拜,“我感觉我爸痞帅痞帅的。”

听见爸妈带记者去吃饭,他突然说了句,“真的?”“我爸妈都没有带我吃过。”那双眼睛突然暗了下来。

他在乎父母的看法,也在意自己在父母心中的位置。有了弟弟,他跟朋友调侃,父母是“大号废了练小号”。但又忍不住比拼得到的爱意,“我现在有个弟弟,我爸就偏爱我这边。我妈我就感觉有点溺爱我,从小到大就是这样。”

“我好久没回家吃饭了。”他说。

少年

儿子越来越大,个头越来越高,这位父亲承认,自己也无能为力了,当时粗暴的教育方式更是失当,“人家说小孩子是夸出来的,不是骂出来的,但是我没有这个耐心。”

暴戾的吼叫还会在某些时刻出现,但徐江平开始调整与儿子的相处方式。他带儿子去见朋友,朋友劝导俊哲,“下次等你18岁,阿姨带你去北京,文一个特色、有艺术感的,十几万块钱的那种。”他希望用这种方式劝说儿子暂时不要再去文身了。他觉得,等儿子成年,自然会放弃文身。

儿子调皮,从淘宝网买了两张假钞,他不再拳脚相加,转而去拜访江西的一位监狱长朋友,告诉儿子事情有多恶劣,“感觉他听进去了。”

他对儿子仍抱有期望,想象哪天儿子可能会成为一个企业家,“好多老师会请他过去讲课,忏悔他之前为什么不好好学习。”不过他也准备接受儿子可能一事无成,他给儿子留了一套老房子,保证儿子可以娶妻成家。

无论如何,徐江平还需要面对留在俊哲身上的文身,徐江平打算继续给儿子清洗,至少要把裸露出来的半臂洗掉。

但俊哲不想再洗了。“我就感觉,读不读书少了一条路而已,条条大路通罗马。”

两代人的交汇之路仍遍布缝隙。俊哲想去酒吧当DJ,但爸妈不同意。徐江平为儿子的未来谋划的是另一条路:进朋友厂里,学化工技术,过个两三年,有手艺糊口,学好了,还能子承父业。徐江平觉得,正常来讲,“懂事的孩子(都会听话)。”

但俊哲不感兴趣。他觉得父亲不理解自己到底在想什么,“年轻人就应该做年轻人的事情。” 他想当网红,“感觉网红来钱快。”问记者,能不能把他的抖音微博“爆出来”,“搞不好,你报道,我成了网红,妈的,赚的钱比他还多,是吧?”

俊哲觉得,挣了钱就能向父亲证明自己,“他说,小徐,给我点钱啊。”他的手摆动起来,胳膊一掷,“我就,给你,给你!我就包个红包给他,8888!”

他的快手号叫“徐俊哲”。俊哲看过两个很火的快手号,想模仿他们:发段子,前面搞笑,后面传播正能量。比如,给环卫工人送东西,送爱心。“就……见证文身少年的蜕变嘛,因为我本来不是一个很坏的少年,在那些看我新闻的人的心中,我不是很坏的啊!”

俊哲觉得,只要成功了,“别人就感觉你文的是艺术品。”

他想以自己的方式得到认可。在他的规划里,“再过几年,我可能就要作出改变,要早睡早起,不像现在这么游手好闲。”

他身边的少年们也在期待着某种改变。丽丽说,“我不知道自己错在哪里,但我知道我错了。”丽丽觉得是爸爸妈妈没有管好自己,妈妈骂她,爸爸则偷偷给她钱,“(应该)狠狠地打我,太放纵了,爸爸太宠着我了。”而小龙告诉记者,爸爸从来没拉过自己一次手,那天,弟弟考了低分,妈妈说是被他影响的,让他“死出去”,“我人都傻掉了。”

俊哲说,“我自己都不了解我自己,不记得以前是什么样子了。”他玩着手机,露出一股忧伤又漫不经心的情绪,“可能我妈知道吧。”

周荣娟自然是知道的。在她的记忆里,小时候的儿子很乖很乖,有次儿子路过夜市,看到一双很漂亮的鞋,就买了下来,“他说妈妈,我给你买了鞋子”,周荣娟一看,是一双玫瑰红色的运动鞋,那是儿子用攒起来的零花钱买下来,送给自己的礼物。