编者按:16开大开本、128g进口哑粉纸、方便平摊的穿线装订;23幅马克思的高清画作,配以多张局部放大,供人细品。《你好,马克思》这本刚出版不久的艺术画册,其实是一本“掌上微缩画展”。

这些历史画为“真理的力量——纪念马克思诞辰200周年主题展览”而作,于2018年5月5日在中国国家博物馆亮相。其中,8幅中国画作品尺幅约为丈六(5米×1.9米),15幅油画作品都不小于2.5米×2.5米,都是不折不扣的“巨制”。

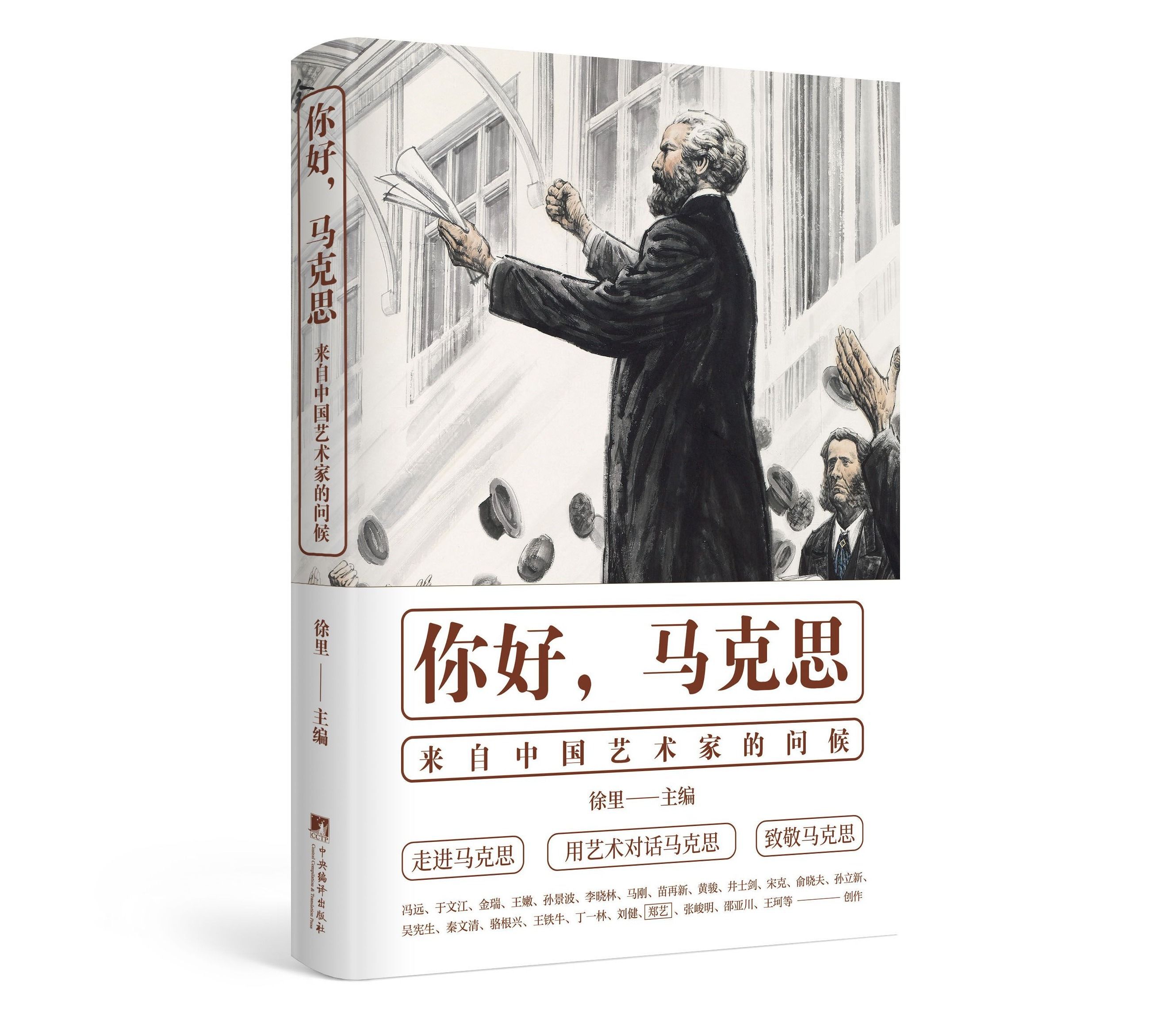

《你好,马克思——来自中国艺术家的问候》 徐里 主编 中央编译出版社

据这本书的主编、中国美术家协会分党组书记徐里回忆,创作时间只有3个多月。23位美术家们在有限的时间内,查阅大量有关马克思生平和马克思主义传播的资料,每幅作品都有各自的风格。“上世纪80年代,也曾经组织过一次马克思题材创作,这次创作从内容、形式到表现手法和尺幅,都完全超越了过去。”

长江日报读+周刊邀请其中两位画家(一位中国画、一位油画),为我们讲述创作故事。

冯远:中央文史研究馆副馆长,中国文学艺术界联合会副主席,中国美术家协会名誉主席

丁一林:中国美协国家重大题材美术创作艺委会委员

冯远:中国画不止花鸟鱼虾

《在国际工人协会(第一国际)成立大会上》 冯远 2018年 中国画200厘米×450厘米

按照艺术创作的原则,设计马克思宣读第一国际宣言

读+:目前存世的表现马克思史迹、由中外艺术家创作的作品已有很多,20世纪起不同时期都曾留下了一批好作品,这次又如何画出创意呢?

冯远:其实,第一次国际工人代表会议,并没有留下多少可资参考的文字记载,但马克思当选为领导机构临时委员会成员,并执笔起草了国际工人协会成立宣言、临时章程和其他重要文件,成为协会的灵魂和实际领袖。按照艺术创作的原则,设计由马克思在大会上宣读介绍宣言、章程这一细节应是合理的,这将是作品的主旨之意。

确定画这个主题后,遇到了创新的难题。在已有的、有关马克思的主题创作中,表现他的著述、开会、讲演乃至与工人在一起的形象,已经很多了,再重复就没有意义了,即使稍加改变,也难脱程式化。

打了将近半个月的腹稿,最后我确定要以纪实、写意的手法,也就是以“情景再现”的处理方式,而不是肖像为主的形式,表现1864年国际工人协会成立大会的全景式构图——当然,是截取式的全景重现,以塑造马克思中心主角的形象。

要有所创意,必得在“大会”上做文章。但是,怎么才能让这么多的工人代表形象,和马克思作为讲演者的形象,同时在画面上体现,而且还要呈现热烈气氛呢?

这就需要设计处理合适的角度了。这关乎作品能否突破已有范式的局限和别裁巧构。想象一下,讲演者和听众,双方是相向面对的。若要兼顾双方,就只能选择侧面。我以现场参与者的角度环顾360度,寻找合理视点,这个“视点”,要能兼顾两者的风采。

正面、侧面、背面,俯视、仰视、平视,最终,我选择站在大会主席台左侧,略带仰视地望向马克思,而马克思一手执讲演稿,一手握拳示意“全世界无产者,联合起来!”,面向工人代表,发表激情演说。这样的设计,可以充分表现工人形象,也让座席中众多的工人代表形象从侧脸延展开去。

读+:接下来作画就顺理成章了?

冯远:其实困难随之而来。这样的人物组合呼应,需要仰视的马克思侧面形象。但是我遍寻资料,却发现,根本没有马克思侧面的图像。而且,第一次国际工人代表会议的会场地点,是在19世纪伦敦的圣马丁堂音乐厅,但是它后来因为失火烧毁了,又重盖了一座豪华的音乐厅。

严谨准确的史实背景,是创作历史画必备要素之一,这让我无从想象。

读+:后来是怎么解决的?

冯远:关于马克思的侧面形象,我盘桓良久,决定像雕塑家那样,仔细研究马克思的多种图片,观察他特定年龄时期的颜面眉目和发型特点。所以,我试着凭感觉,“杜撰”了一个侧脸的伟人形象,在努力保持其基本特征基础上,塑造成作品中的马克思侧面形象。

关于圣马丁堂音乐厅,是中央编译局的同志为我提供了早年圣马丁堂的铜版画作品,让我喜出望外。

读+:用“中国画”的形式表现马克思,一种奇妙的碰撞。一提起中国画,大家脑中浮现的可能是山水画、花鸟画,或者像《清明上河图》那样的风格。这幅画是如何创新的?

冯远:中国画不能只是逸笔草草、简淡空灵。艺术关注天地山川、自然四时,固然重要,但不够。你的人呢?自然山水,花鸟鱼虾,人与自然融为一体,这确实也有人的精神托寄咏怀,也是人的精神的折射,那么大写的、人的精神,最直白的、最直观的人在哪里呢?

以中国画的形式和手法来表现多人物、多层次空间的历史场景,是非常具有挑战性的艺术难题。但是实践说明,其中是不乏施展空间的。当然,在这里,如果还是只用传统的文人画技法,那么就不足敷用了。所以必须有所变法新创、另辟蹊径。

依凭多年创作实践的体会,我吸收素描造型、塑造形象的表现手法,但仍注重用“线”,包括人物脸部的形貌勾勒,同时辅之以适度的水墨渲染和山水皴法,以求取微体积人像效果,然后以单纯又小有差异的肤色,统罩人物的脸和手部。

我只在细小部位用了少量色彩,为的是保持整体单纯的色墨关系。但是远处空间的天花板纹饰、窗棂,我基本是以淡墨一遍完成,并且,寓细微的笔墨变化于大块连体的黑白灰对比中,达成了近、中、远三层次空间响亮、强烈的视觉反差效果,使马克思这一“中心人物”更为突出,会场气氛的烘托营造也达到预期目的。

我在表达不同主题的同时,努力尝试用不同的风格形式,而不是用同一种绘画的艺术风格,去套所有不同的主题。我认为这是艺术家在艺术创作中应该时时注意的,而且要努力去解决好的一个重要课题。

当然,作品质量的高下优劣,最终须由观众和批评家评判。而在我,则是对中国画笔墨和材质能够承载、表现宏大叙事又有了一次颇具收获的实践体验,进一步积累了可资借鉴和继续完善的成功经验。

多方搜求“拼接”起不同国家、年龄、职业的工人形象

读+:中国画有“静”的特点,但第一眼看这幅画,却能感受到第一国际成立大会现场蒸腾的动感。是如何办到的?

冯远:我有意将本来平地的座厅,处理成了阶梯式座席,目的是为了让一排排座席中的工人代表或坐或站,或挥手或鼓掌,以响应马克思。我还夸张了后排各种各样的手的高高举起,以示“赞同”“拥护”之意。

为了间接表达人物的众多,我采用欧美人士表示欢呼的习惯向空中掷帽,这样就形成了台下与台上热烈互动的“现场氛围”,将国际会议的情景助推至群情振奋的历史瞬间。

150多年前的真实现场是怎样的状况,其实已不得而知。但是不难想象,那些来自不同国家的工人代表们,曾在苦苦为争取自身权益的斗争中屡屡遭遇挫折,而在圣马丁堂,他们第一次聆听到一位思想家的讲话。这位思想家,揭露雇佣劳动本质、论述工人阶级的伟大使命以及工人阶级国际团结的重要意义。这些工人们的心情,该是如何的振奋、兴奋、激奋。

马克思之外的人物形象处理,也很重要。为了与150多年前工业革命方兴未艾之时的欧洲工人身份的形、神、服饰相吻合,我在力所能及的渠道内,多方搜求,逐步“拼接”起来自不同国家、不同年龄、不同职业身份的工人代表形象。例如大会主席台上就座的执委会成员中,产业工人、裁缝、钟表匠、鞋匠、制革工人、工人运动活动家,以及会议主持人的历史学家、政治活动家、政党创始人等身份,与台下与会的各式工人代表,在衣饰形貌上,更多地保持来自社会底层体力劳动者的特征,形成大会领导机构成员与普通代表的身份差别。同时,我尽可能地采用有名有姓的历史人物图片,以显示人物的时代特点。

读+:当代艺术更加注重个人经验和个人话语,用艺术展现大场景、大历史,您如何看?

冯远:我们鼓励艺术多样化,百花齐放、百家争鸣,不是所有的艺术都是用来布置居室、雅玩、投资、游戏,甚至是在跟朋友酒酣耳热之际神来几笔,娱己消遣为用的。艺术同时具有教化作用,谁来承担这个责任呢?那些从事主题性绘画创作的人,是以一种严肃认真的、对历史负责的态度钻研文献,然后把他们对历史的理解认识,通过情景再现的方式,通过画面把它组合起来的时候,历史从教科书上变成了可认知识别的图像。

今天是个图像的时代。我觉得艺术家在和平建设时期的国家发展进程中,他扮演的也许不是攻关、炸碉堡、堵枪眼的角色,但是他通过文化产品去揭示一个时代人的心灵,表达大写的人的心灵图谱,尤其是一个民族的思想情感和发展历史,这是另外一种了不起的精神财富的创造,他的价值同样会被历史认可。

丁一林:把脑海里想象的场景展现在观众面前

《支持恩格斯撰写》 丁一林 2018年 油画250厘米×250厘米

从《反杜林论》第三版序言里还原马克思生活轨迹

读+:当初思考了多久,才找到“支持恩格斯撰写《反杜林论》”值得定格在画布上的瞬间?

丁一林:当时很快就在心里认定,要以“肖像”的方式画两位伟人。我收集了大量素材,这占用了我半个月的时间。当时,美协为我们提供了两本图文并茂的马克思、恩格斯的大型图册,有关专家也及时发图作为补充。这些对我前期构思起了很大作用。

从资料中可以了解,马克思忙于《资本论》的写作,就委托恩格斯撰写批判杜林的文章。而恩格斯也放下《自然辩证法》的写作,于1876~1878年完成了《反杜林论》的写作。当时,马克思60岁,恩格斯58岁,均属老年。马克思的后半生住在伦敦,而恩格斯在英国度过了53个春秋,并在伦敦去世。所以,写作期间他们俩都应当在英国。

但是我心中一直有个疑惑:马克思从1848年就住在英国,而恩格斯也在英国料理他父亲的工厂事务。他们俩虽然都在英国,但平时多用书信交流。据说他们的书信往来有1300多封。他们见面了吗?他们在什么场合下见面?

我在恩格斯撰写的《反杜林论》第三版序言里,找到这样一句话:“在付印之前,我曾把全部原稿念给他听”,这一下让我释然了。这说明他们俩曾会面研究。这就是历史依据。于是我脑中有了画面:恩格斯来到马克思书房里,顺手将礼帽放在椅子上,手套搭在椅背上,站在书桌旁念稿给马克思听。而马克思则手拿书稿,静静地坐在一旁,以赞许的目光看着恩格斯。

最典型的环境应该是马克思在英国的书房,虽然也有恩格斯在英国住所的图片资料,但二者相比,后者更像一般生活的场景,因此我把他俩会面的地点设想在马克思家里。

读+:这本书中也公布了两个恩格斯动作素描草稿,为何让恩格斯站着而不是坐着,又为何放弃了挥手的形象?

丁一林:恩格斯是《反杜林论》的撰写者,这是不争的事实。但作画是纪念马克思,理应突出马克思。两人的呼应关系要考虑清楚。

我为恩格斯设计了两个动作,一个是挥手激昂地宣读,一个是比较稳重地抬手指点手稿。恩格斯当时已经58岁了,动作稳重比较符合他的身份。如果选择挥手,一是比较做作,二是画面上会过于突出,与坐着的马克思争夺视觉中心。

马克思坐着的姿态我也琢磨了很久,是靠着好?前倾好?还是斜倚着好?画面中的马克思双手拿着手稿,上半身展开以后变成了正三角形,稳如泰山。这与他身后的半圆形椅背形成对比,圆形与三尖角的对比,产生了一种视觉的冲击力。整个姿势舒展,表现出一种博大感。

读+:如何体现马克思的“支持”?

丁一林:马克思虽然坐着,但在色彩的处理上,我把最暖、最冷、最黑、最白的颜色都集中在马克思周围了,非常醒目。

而恩格斯站着,本身会有视觉冲击力,需要将视觉重点让位给马克思。于是我让他的色彩隐到深背景里了。而且用了一把椅子遮挡他。这就是绘画的手段,它可以通过黑白灰和色彩的调整取得相应的变化。

但如果只画一把光秃秃的椅子,会使人觉得有点空,所以我把帽子、手套搭在椅子上。可以想象,恩格斯进门后,先摘下帽子放在椅子上,然后把手套搭在椅背上,这是合乎情理的。手套搭在椅背上有另一重目的,是为了减弱椅子的线条。这个情节,是我在画的过程中产生的。由此,光是这把椅子就变得非常可看,我把这叫做绘画的“可读性”。

将中国绘画原理融入到油画语言当中

读+:您不是第一次“造像”,历史题材在您的创作中占有重要地位。这一次“造像”,有什么样的细节、心思隐藏在了可见的形象背后?

丁一林:我是1986年到1988年在央美油画系读研究生,当时写毕业论文的时候,曾翻译了前苏联画家莫伊先科发表在苏联《美术》杂志上的一篇访谈。访谈里面谈到“戏剧性”的问题,给我印象特别深。很多艺术家在历史画和主题性绘画这种大题材中,非常关注“戏剧性”。再现一个场景,就不能不像“导演”一样,对所有东西进行一番研究和布局。这些道具,包括画面桌子上摆放的茶具、烛台、鹅毛笔、铜墨水瓶、裁纸刀、相片甚至背后书架上的书等,都是经过考察和证实过的,不能瞎画。

现存有一张马克思在英国住所的图片,这个非常珍贵。这个住所是马克思租的,所以他去世后屋子早已面目全非,如今留下的马克思书房的图片是复原图。这幅图片是唯一的环境参考。但这幅图片很不具体,所有道具要重新考证,摆放也要顺应人物形象的“趋势”。比如茶壶、茶碗,马克思坐着的沙发、茶几是根据马克思用过的器具照片发展而来。总之,要“言之有物”。

从照片上看,马克思的书架上满满都是书。比如他肯定要看的《希腊史》《罗马史》以及古典哲学,包括黑格尔、费尔巴哈的著作,这些是他的思想来源。此外,马克思还喜欢读莎士比亚的文学作品。查到这些19世纪印制的书的图片作为参考,我才敢画。

室内的壁炉,虽然是作为前面茶几的陪衬,但它的形制也很重要。原图片看不清楚,我就上网查找英国19世纪壁炉的图片,画出来才会感到真实。还有挡住恩格斯的椅子,是19世纪英国家庭中典型的形制,但我想画一把被人使用过的有磨损、带包浆的、有“温度”的椅子,这样的椅子就有了历史感,不概念。毕竟,道具也会“说话”的。

另外,恩格斯穿什么?19世纪绅士服装什么样?如果你想创造一个有血有肉的形象,就必须深入研究当时的服饰特点。为此我在网上查找过许多19世纪欧洲绅士的照片,谢天谢地,当时摄影术已经出现,所以留下大量欧洲人的肖像照片。作为上了年纪的老人,恩格斯在体态上一定会有变化,应该在体形上特别是肚子突出一些,成S形状,突出挺拔的身姿。收口袖、细腿裤,从衬衫的纽扣,到怀表等,在大画布上起线稿之时,其实已经细致到每一个动态的解剖透视以及衣纹造型等,这些细节均已经过仔细推敲。因为这是250×250厘米的大画,其中的所有细节已然不是小草稿那般可以一带而过。

素材丰富的程度,关系到艺术家的思想深度以及他看问题的深度。也是他的兴趣所在。他要“在场”,要把自己脑海里想象的场景展现在观众面前,一定要让观众感到信服。这就是艺术家在主题性绘画上所要做的功课、下功夫的地方。

读+:这幅画虽然是油画,但一眼看上去并不是完全西方油画的形态,这其中是否有着创新的成分?

丁一林:有,比如说,在画面构造上,贯穿着S型的串联关系,各种形态笔断意联等,这些处理都是本土艺术带给我的营养。

实话说,我在创作之初想画一幅“地道”的油画,但是,画面当中仍然隐含着东方话语。众所周知,油画这种语言,本来就是欧洲传来的,在百余年的本土化发展过程中,逐渐为中国观众接受和喜爱。其中一个很大原因,是油画的写实效果,而这正是油画语言最大的特点。不得不说,经过与东方本土艺术的碰撞与融合,中国的艺术家们开始自觉地将中国绘画原理融入到油画语言当中,创造出有别于西方油画的“话语”。

油画作为一个独特画种具有天然的优势,它的语言“宽容度”就像一架钢琴,音域非常宽广。充分发挥它的优势,可以创造丰富多彩的画面。当然,在人们充满想象力的今天,会有更加多样的实验与表达,这要看我们的智慧。

历史的考验

从《马克思童年时代的特里尔城》到《〈资本论〉在工人之间传播》,从《晚年关注俄国和东方经济落后国家的发展道路》到《延安时期学习马克思主义蔚然成风》……从童年到暮年,由国外到中国,一个个马克思形象由朦胧到清晰,由粗略到生动,在23位美术家笔下流淌。

这些美术家们谈到创作时,都提到了对“史料”的重视。画家井士剑查阅到第一次世博会上,有一位中国人参加了,马克思与这位中国人“同框”了;马克思生活上很窘迫,于是他才利用了混合的场景化的方式来描绘世博会,还让马克思手里拿着一把雨伞——当时在伦敦,有钱人是坐马车的,出不起钱的人才拿着雨伞。

画家张峻明拿到陈望道翻译《共产党宣言》的选题后,了解了当时陈望道是在陈宅五六十米开外的一间柴屋里翻译的,时至冬天,柴屋里既没桌子,又无床,环境恶劣。张峻明为了对历史全貌作尽可能全面的认识,还专门去了浙江义乌分水塘村收集素材。为了画好历史人物,又根据年轻时期陈望道的照片资料,找了一位义乌剧团的演员作模特,为后来正稿创作的顺利进行打下基础。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像