1958年,李安亭(后)在苏联学习

桥梁博物馆馆长成莉玲(左二)向李安亭颁发捐赠证书

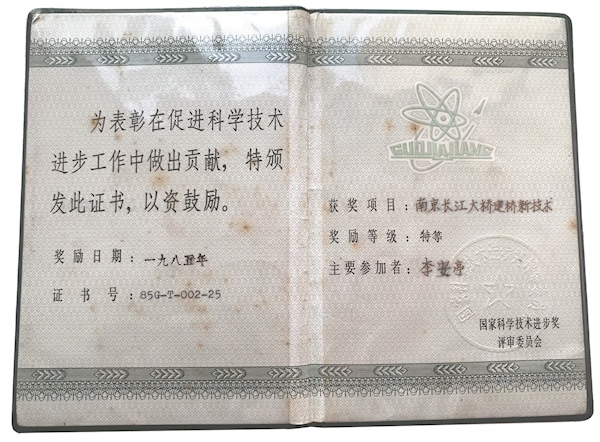

1985年,李安亭荣获国家科学技术进步奖评审委员会颁发的南京长江大桥建桥新技术特等奖

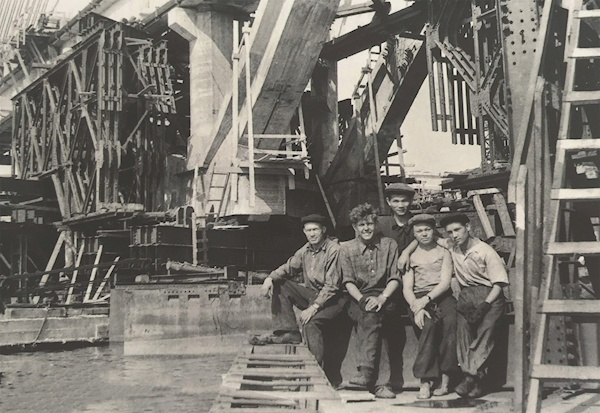

上世纪60年代,李安亭(左二)在桥梁建筑测绘工地

□李安亭

我还在孩童时代(1946年)就听说要修武汉长江大桥,由从事测绘工作的家父那儿得知武汉长江大桥在规划勘测中,武汉百姓无不盼大桥早日建成。但1949年以前的旧中国,内战延年,一事无成。

新中国成立后我选修了土木工程,就读于武昌高工。后进入武汉大学仍然学习土木工程,1954被公派留学苏联,就读于列宁格勒铁道学院(今圣彼得堡交通大学)继续选读了桥梁专业。

1957年,我在西伯利亚克拉斯诺雅尔斯克城的叶尼塞河桥实习,该大桥的基础工程采用气压沉箱法施工,我深刻体会到沉箱工人的艰辛和建桥基础工程的不易。当时在苏联的桥梁工地只有用振动打桩机下沉小直径管桩作小型或临时工程的基础,而武汉长江大桥采用的钢板桩围堰管柱基础已获成功。

当年暑期我回到武汉,拿着教育部、铁道部的介绍信到武汉长江大桥工地实习。记得当时工地的保卫部门设在汉阳晴川阁的小山包上,我办完手续后直奔刚合龙不久的钢梁铁路桥面,由汉阳岸上桥,穿过不同的施工工区,合龙段的桥面还没有安装完毕,我经安装好的一根钢梁下弦杆上由汉阳走到武昌。

整个暑期我都是在中铁大桥局大楼对面凤凰山脚下的技术图书馆度过的,在那儿我阅读了有关武汉长江大桥的技术资料,也得到了大桥学习汇编最早的几期期刊,期刊中刊有苏联专家的讲课和我国工程技术人员的建桥经验。1-5期期刊我带回列宁格勒参考。

1958年, 许多武汉长江大桥的苏联专家回国后都在莫斯科河卢日尼卡——地铁站桥工作,当年我有幸到此桥实习。这些苏联专家得知我是来自中国武汉的在列宁格勒学习的中国留学生,都特别兴奋,纷纷向我谈起他们在武汉长江大桥工作的美好回忆,谈到中国的工程人员如何努力和勤奋,也谈起中国的轻工业品、服装如何好,如何丰富,还特别提到中国的理发师如何细致地给他们理发。这些曾在武汉长江大桥工作过的苏联专家对我的实习百般照顾,耐心讲解,提供详尽的技术资料和图纸,安排我在关键部位实习,并带我到各工点学习。我实习结束,苏方还给我一笔不少的工资,800卢布。时逢留学生掀起捐钱为祖国买飞机的热潮,我将全部工资都捐献了。

在此期间,老铁道部长滕代远曾到此桥参观,受到这些曾参建武汉长江大桥的苏联专家的热情接待。

1957年,曾在武汉长江大桥工作过的苏联专家西林、柯勒科罗夫著《大桥桩基础》出版。1958年,西林和格罗托夫、格列佐夫、卡尔宾斯基等合著的《钢筋混凝土管柱桥梁基础》出版。作者在前言中写道:“此书中所描述的桥梁基础结构和工艺装备是近年来在中华人民共和国境内,由中苏两国桥梁工作者创造性的合作下取得的成果。”作者向以彭敏为首的中国桥梁工作者对曾在长江大桥工作过的苏联专家兄弟般的情谊表示深切的谢意。

这两本书已出版六十多年了,它一直保留在我身边。我还参考它完成了我在苏联学习的毕业论文。

本版供图 李安亭

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像