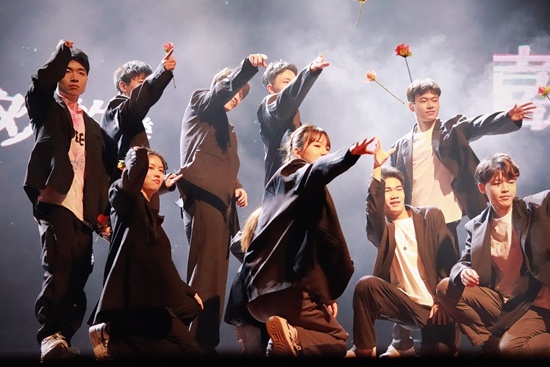

浙江大学学生D.F.M街舞社登台表演。浙江大学学生D.F.M街舞社供图

时隔两年,魏能越依然记得自己第一次参加浙江大学学生D.F.M街舞社的全员大会时,大脑始终处于高度兴奋的状态。中学时代也曾是学校街舞社成员的她,用“神奇”来形容那个晚上:“200多名同学聚在一起,大家都喜欢跳舞,让我一下对这个社团产生了归属感。”

如今已经读研一的周宇浩则在小学五年级时接触街舞,高中毕业后,他一心想着上大学一定要加入学校的街舞社团,因此一收到浙江大学的录取通知书,他就立即上网搜索浙大街舞社团的相关讯息。开学后,他在学校社团“百团大战”上找到了街舞社的摊位。当时Breaking(即霹雳舞)舞队的队长听说周宇浩有霹雳舞基础,直言只要周宇浩当场跳出一段霹雳舞,就可以加入社团。“Breaking相比于其他街舞舞种难度大、门槛高,会跳的人确实不多。虽然我跳得不是很好,但听他这么说,我就跳了。”

周宇浩4年多的“D.F.M生涯”就此开始。喜欢街舞的人在社团里总能找到各种快乐。在舞蹈训练室、或者某一面反光的落地玻璃前的空地,都有社团成员练舞的身影;在每学期的大型活动中,还可以一睹Jazz、Poping、Hip-hop、Breaking等多个舞种的炫目演出;哪怕没有训练和大型活动的时候,街舞社成员也会自发相聚,只要有一台便携音响,在学校的空地或操场的草坪上,十几名同学就可以来一场自由自在的“斗舞”。

第一次参与全员大会后,本来为如何适应大学生活而有些迷茫的魏能越突然觉得,自己没事可做时可以和社团成员一起吃饭、练舞,找不到人一起自习时可以拉上社团里的新朋友。这些想象很快成为现实。“比如学校运动会有一个吃西瓜接力的趣味项目,要求多人组队,大家就会在社团的群里相约去参加;每次期末考试周,我们社团经常很多人约好一起去一个自习室复习。”大二那年,魏能越成为街舞社Hip-hop舞队的队长,学习艺术体操的她那一学期刚好有比赛,体能和精力消耗都很大,几名副队长在这时就会主动多帮魏能越处理一些社团工作。“慢慢地,我们不仅交流社团里的事,还会一起坐在学校里的湖边,互相分享彼此内心最深处的声音。现在,我们想到彼此就会觉得很安心,可以互相依靠,就像家人一样。”

像这种如同家人一样的关怀,周宇浩也有真切的感受。一次跨年晚会前夕,周宇浩和队友一起排练,舞蹈中有一个队友把周宇浩托举起来、再由周宇浩在空中翻一圈的动作。一次练习中的失误让周宇浩摔了下来。从眉骨传来的疼痛让周宇浩直觉自己有些受伤,但他站起来后第一反应是向队友们说:“继续。”一名队友赶紧说:“不能再继续了,你的眉骨流血了。”队友们赶紧带周宇浩打车到医院,一开始是一起练习的队友陪他一起,后来很多事发时不在场的社团成员也陆续赶来医院看他。平时经常运动的周宇浩对受伤并不太在意,但晚上11点陪他到医院、为他忙前忙后的社团成员们让他格外动容。处理好伤口后,充满感激的周宇浩和队友们一起合了张影,“记录下这个有大家陪伴的时刻”。

大二成为街舞社Hip-hop舞队队长后,一直觉得跳舞只要“开心就好”的魏能越,第一次感到肩上的责任。作为新生时,她只要按时参加舞队的训练、在演出或社团舞蹈专场前努力练习就可以,但作为社团的组织管理者,她需要操心每次练习的曲目、编排好动作并练熟、协调好场地和音响等各种琐碎的细节,还要考虑如何做好团队建设、在演出前做好规划等等。

第一次作为队长带成员训练时的忐忑,魏能越至今记忆犹新。为了完成好带训首秀,她精心挑选了歌曲,在带训前自己喊着拍子、合着音乐一遍一遍地重复,“希望带训的时候可以更熟练一些”。到了带训那天晚上,没有晚课的她提前来到训练场地,仍是不断地理顺、熟悉每个节拍的动作。等到了训练时间,她看到上一届的几名老队长出现在训练场,“我一下安心了很多,很感谢他们来支持,也觉得如果我做得有什么不妥当,他们还可以帮衬我一下”。

“当一切真正开始,音乐声响起,好像也就没有我想象中那么可怕了。”反复的练习让魏能越和几名副队长一起顺利地完成了首次带训,整个训练氛围也如老队长带训时一样热烈,训练结束后拍摄的舞蹈视频中,成员们也都在镜头前自信地展示自我,魏能越心里的石头落地了:“很开心我也把团队的氛围很好地传承下来了。”

“传承”也是D.F.M街舞社格外打动魏能越的一点。每年4月社团的校内专场表演,几乎都会为“社团老人”预留的演出节目。“社团老人”就是那些已经在校内读硕博士、甚至已经毕业的前辈。许多仍在浙大读研、读博的前辈都会参与社团日常训练和演出,社团还经常会“返聘”前辈回社团带训。

穿着学士服和队友们一起录制了跳霹雳舞的视频后,周宇浩也成了社团的“老人”。但D.F.M街舞社依旧是他割舍不下的牵挂,如何平衡科研学习和社团活动,是他要面临的新功课。大学这几年,他和霹雳舞共同登上了更大的舞台。2020年,国际奥委会同意将霹雳舞纳入2024巴黎奥运会比赛项目,同年,杭州亚运会也迎来了这个代表年轻潮流文化的新成员。

除了直观感受到周围人对霹雳舞的关注度更高了,周宇浩也和霹雳舞一起登上了更大的舞台。他曾参与过亚运会倒计时一周年活动的演出和学校的亚运会宣传片录制。“去参加演出时,早上8点就要抵达距离学校40多分钟车程的杭州奥体中心体育场,现场要在导演指导下反复打磨编舞,一直排练到晚上十一二点,回到学校休息一会儿,就又要开始第二天的排练了。”尽管过程很辛苦,但最后舞台表演的呈现,让周宇浩充满了成就感。

霹雳舞生涯与杭州亚运会筹备基本重合,让周宇浩感到自己很幸运。“其实我老爸在高中时也学过霹雳舞。他们那个时代的霹雳舞混合着Breaking和Poping,还会把太空步也归为霹雳舞。他们会跟着光碟学如何去跳。”尽管没有系统地学过街舞,但周宇浩的爸爸仍对霹雳舞保有热情,周宇浩在学校里学霹雳舞后,父子俩还会比拼“头立”这样的高难度动作。“爸爸年轻时也很喜欢霹雳舞,但却没有这样的专业训练。我们确实赶上了霹雳舞的好时候,霹雳舞入奥之后,街舞越来越深入地走进人们的视野,作为一种潮流文化被更多人接受。”

对于魏能越而言,能在街舞的陪伴下快乐地提升自我,是一种莫大的幸运。最初,街舞社作为一扇窗,让她意识到世界上有如此多和她一样热爱跳舞的人,无论走到哪里都不会孤单。如今,已经是D.F.M街舞社社长的她希望社团能成为浙大街舞人永远的港湾。“希望在我力所能及的范围内增强新老社员的联络,让新社员有更多开阔眼界的机会,让已经毕业的老社员不会觉得和D.F.M街舞社的距离越来越远,无论大家走到哪里,都永远属于这里。”