周韶华 《楚风图》 (武汉美术馆供图)

观众与《山水谱》互动 (湖北日报全媒记者 唐雪舟 摄)

徐勇民 《湛湛露斯》 (中佳美术馆供图)

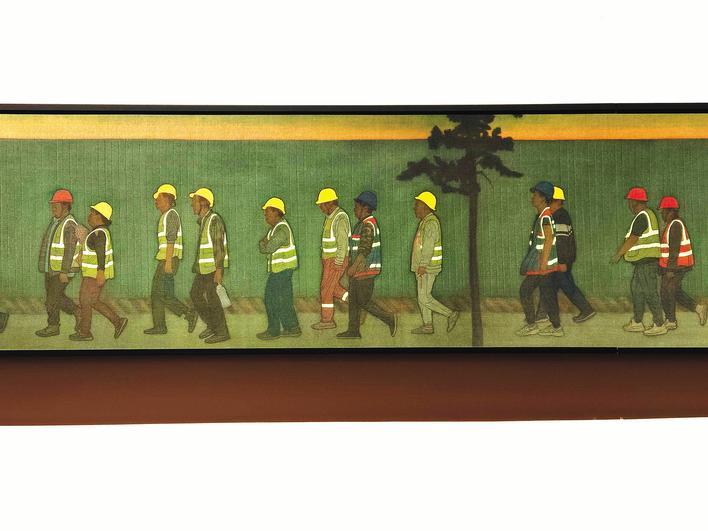

李传真 《晨昏线No.2》(局部) (湖北日报全媒记者 唐雪舟 摄)

史金淞 《未来诗学研究·竹谱》 (湖北日报全媒记者 唐雪舟 摄)

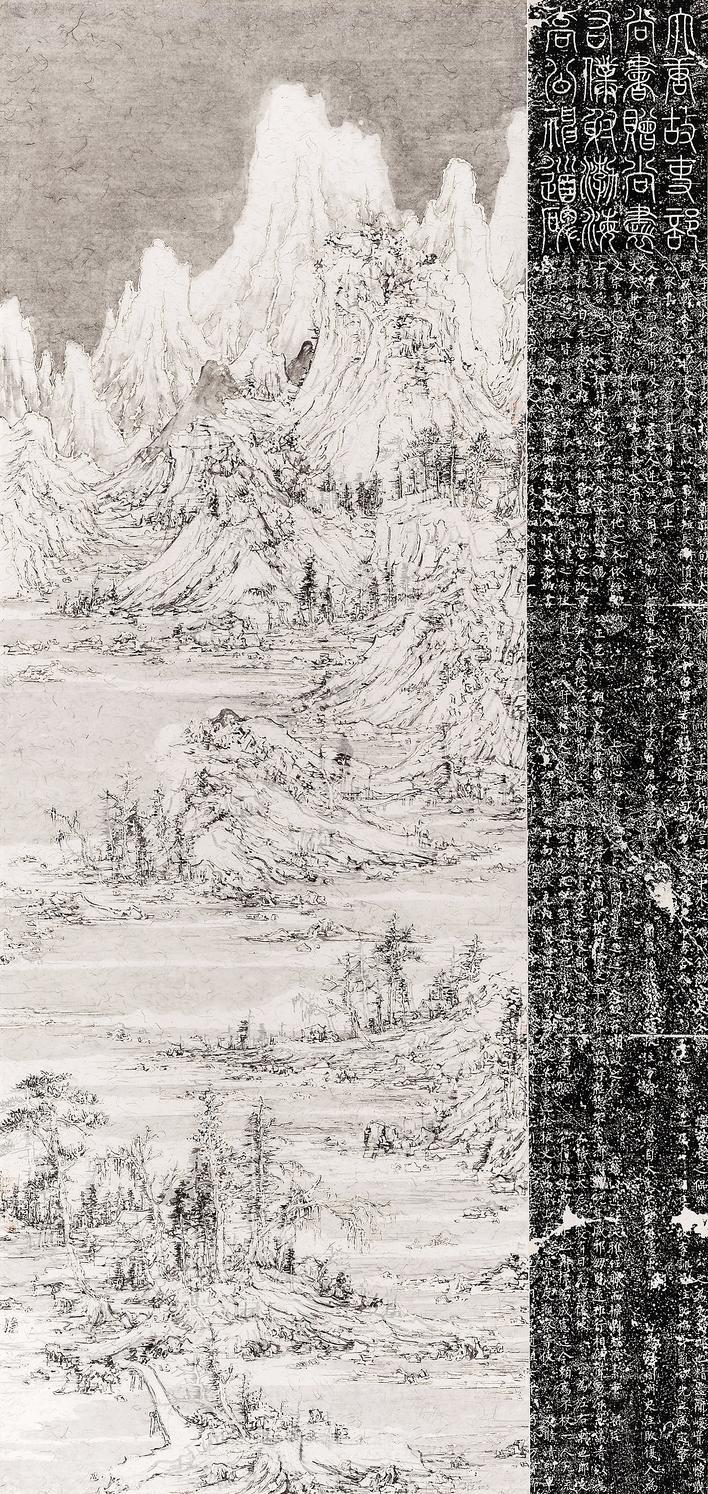

王天德 《佘山抱水图》 (武汉美术馆供图)

湖北日报见习记者 唐雪舟 通讯员 李霞 张慕洁

提到水墨艺术,人们第一时间想起的是中国传统绘画,是“墨分五彩”的山水花鸟图,是齐白石的《虾》和徐悲鸿的《马》。随着时代的发展和进步,当代的中国艺术家也在努力探索水墨艺术的现代表达。近日,湖北日报全媒记者走进武汉中佳美术馆和武汉美术馆(汉口馆),探访“时代·笔墨——刘一原 徐勇民 刘子建当代中国画创作研究展”和“水墨文章——武汉美术馆藏当代水墨研究展”。在这两场以水墨艺术为主题的展览现场,记者看到了许多风格迥异、完全打破传统印象的水墨作品。水墨艺术起于传统,却远不止于此。

楚风元素、香烫画作

一种基于传统水墨的新创意

上世纪八九十年代是当代水墨转型的一个重要时期。中国艺术研究院美术研究所研究员杭春晓在“时代·笔墨”展的座谈会上表示:“湖北对于20世纪80年代以来的水墨画转向和转变来说是一个非常重要的区域,像当时的周韶华先生就一直致力于在全国范围内推动水墨艺术在形式上的现代化转型。”

武汉美术馆的“水墨文章”展览就展出了一幅周韶华于1990年创作的《楚风图》,画中的主体是两只墨色的凤鸟相依相伴,周围的流云自在地飘拂,呈现出云卷云舒的意境。策展人荆菲介绍:“包括这幅《楚风图》在内的一批作品,周韶华先生都是从传统绘画里借用楚文化等元素,通过对这些元素的加工和转换,来进行当代水墨的创作。”

坚守传统的同时必须与时代审美接轨,这是湖北美术学院原院长徐勇民对水墨艺术的看法。在“时代·笔墨”展的现场,徐勇民向记者介绍了他的水墨作品《湛湛露斯》。这幅作品创作于2016年,题名取自《诗经》中的原句,是他的“大蓝花”系列作品之一。“所谓‘一花一世界’,看到这幅作品,能从微观的形态当中感受到更多世界跟宇宙的变化,我觉得这是中国文化给予我的一种启示。”

复旦大学教授王天德于2019年创作的《佘山抱水图》更是把水墨创作玩出了花样。这件在武汉美术馆(汉口馆)展出的作品右侧植入了清代拓片柳公权《高元裕碑》,用香烫的形式将山水与宣纸层层叠加,第一层画在画好后用香烫出痕迹,第二层画则透过香烫的孔洞展现出来,最后呈现出的是两层叠加的画面。山水图式与古代碑拓、墨迹相置,既反映了中国传统的审美特征,又产生了不同于传统的新鲜表达。

可共感可把玩

与现代生活和公众情感链接的水墨

水墨与时代的接轨,也体现在艺术家以水墨艺术为载体,对人们现实生活进行书写和表达。在武汉美术馆(汉口馆)的2号展厅里,一幅长达8.6米的绢本工笔画占据了一整面展墙,令人瞩目。这幅画的作者是中国艺术研究院的国画院副院长李传真,她是一名湖北籍画家,专注于以农民工为题材的现实主义工笔人物画创作。这幅名为《晨昏线No.2》的作品就用传统工笔画法描绘了工人们在天光未明之时的混沌状态。

“为了创作这幅作品,她到工地去观察、拍摄、记录,最终诞生了这幅作品。”策展人荆菲表示:“工笔画法讲究‘三矾九染’,需要层层上色,才能染出这样浓厚的绿色。”就这样,工笔画的浓郁沉着与现实主义的朴素厚重完美融合在这幅画中。

任教于湖北美术学院的袁晓舫则创作了一幅名为《千里江山》的平面作品,作品将王希孟《千里江山图》的原作与艺术家拍摄的武汉城市景观上下并置,下半部分城市景观的起伏与上半部分的山形水势相互对应,形成强烈的视觉对比。“感觉很奇妙,现代的高楼大厦的形状和古代山水的曲线形状是相吻合的,好像现代人司空见惯的城市景观也成了一种风景。”来自四川的观众胡先生如是说。

展览现场还有一件特殊的互动装置,名为《山水谱》。艺术家李邦耀将中国画的经典图式解构,把其中的山、石、树等基本元素转化为上百个独立的金属部件,观众可以在磁性展台上自由调度这些“模块”,构建属于自己的山水图景,大大增加了普通民众对于水墨艺术的创作兴趣,建立起水墨艺术与普通公众的文化共鸣。

不止于媒介

水墨也可以活灵活现

在当代,越来越多的艺术家不再局限于媒介形式,开始脱离纸本传统自由创作。武汉美术馆馆长陈勇劲表示:“展览的第三个板块可以明显看到水墨已经不单单是绘画了,它还有类似于影像、装置、雕塑等一些其他的形式,但它仍然在传达水墨的精神。”

除了前面介绍的《千里江山》《山水谱》,还有许多作品都脱离了传统水墨的框架,聚焦于水墨精神的表达。雕塑艺术家史金淞创作的《未来诗学研究·竹谱》是一件特别的作品,他以传统中国画中的“竹谱”为线索,呈现出传统中象征君子风骨、清雅柔韧的翠竹形象。在灯光的映照下,竹枝的影子投射在墙壁上,传统的水墨元素被充满科技感和空间感的光影美学巧妙表达,别具意蕴。

随着现代科技的飞速发展,水墨艺术也开始尝试与科技的结合,创造新的形式。华中科技大学教授蔡新元利用AI技术创作的人工智能水墨动画,以生动有趣的方式重新讲述传统水墨的故事。画面描绘了俞伯牙和钟子期知音相遇的几个瞬间,而原本静态的水墨意象,如花、鸟、山、水,甚至是人物都变得活灵活现。AI模型基于对传统水墨的理解,将其转化为令普通公众更容易感知的视觉语言,令作品变得可亲可感,引来不少观众的围观和赞叹。

在围绕“水墨文章”展览展开主题讨论的学术座谈会上,中央美术学院教授王璜生说:“水墨不止于媒介,更多是一种文化气质的表达。”跳出传统范式的当代水墨不断与时代审美接轨,以更加现代的视觉语言诠释中国人的文化观和生命观,焕发出新的时代光彩。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像