湖北日报全媒记者 张竞恒 通讯员 刘玄夫 费帆 王越 张雨琪

11月13日傍晚,黄鹤楼畔,焕新后的斗级营建筑群游人如织。落霞似火,修旧如旧的建筑群诉说着这条街巷的悠久历史。夜色降临,暖黄色灯光开启,空中廊桥的光影流淌于青砖墙面,披上一袭浪漫的诗意外衣。“斗级营的白天藏着历史,夜晚却在悄悄写诗。”一位游客这样感叹。

斗级营全景。(通讯员肖敏摄)

作为武汉重要的历史风貌区,坐落于京广铁路武昌入城口的斗级营,曾是宋代古巷、明代“广积仓”、清代军粮库所在,其名来源于以“斗”计量发放军粮的古老传统。在改造过程中,一块刻有“武昌府署地界”的楷书麻石重见天日,无声印证着这里作为昔日武昌行政与经济中心的辉煌。

秉持着“修旧如旧”的城市更新保护性开发理念,武昌区对这片总建筑面积约4万平方米的街区进行综合提升,其中近半为精心修缮的历史建筑。如今,这里已成为武汉市“四线一口”(铁路、高速公路、快速路、进出城道路及入城口)沿线“看得见历史、留得住乡愁”的城市风景线。

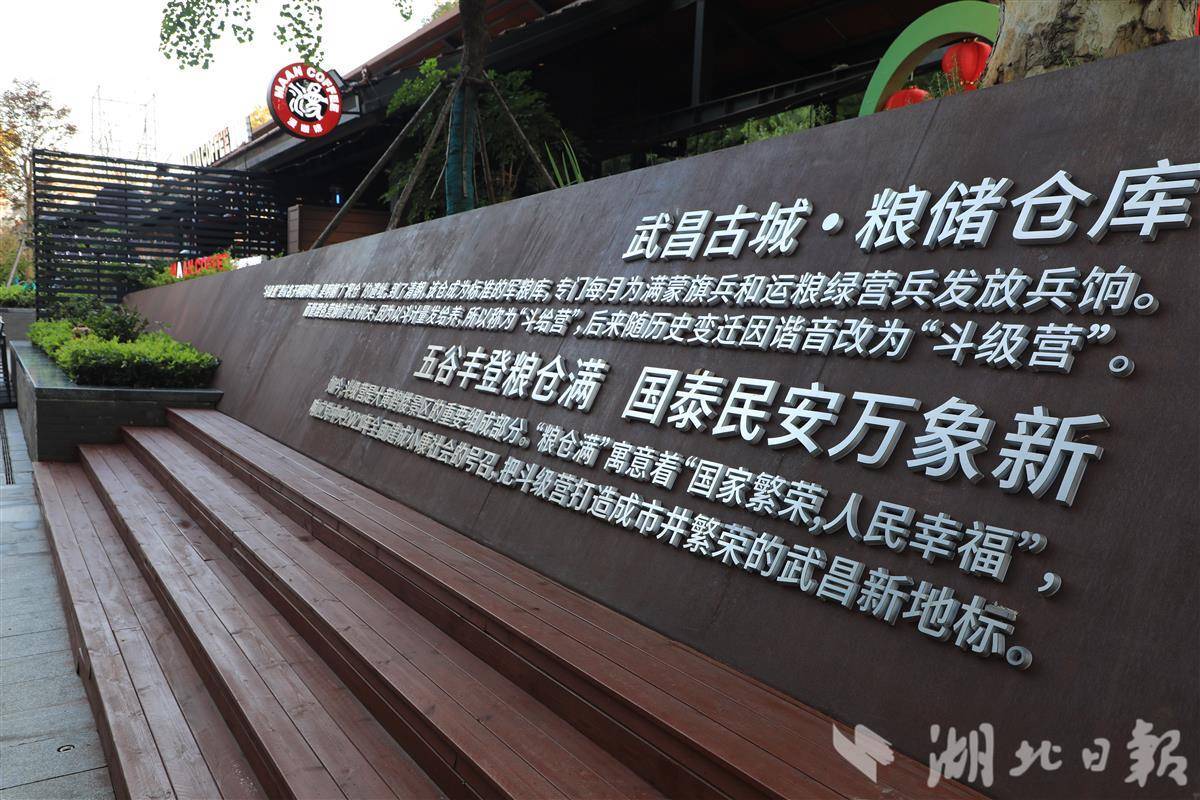

文化牌上写着斗级营的来历。(通讯员肖敏摄)

更新后的斗级营,不仅保留了民国时期的建筑风貌,更通过现代元素的巧妙植入,实现了历史与当下的对话。由本土团队“超级画咖”与希腊艺术家威迪联手创作的巨幅壁画《玉笛黄鹤》,将李白“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”的千年诗意定格于墙面;仿生萤火虫激光灯等艺术装置,则在古老街巷中营造出“古韵+新潮”的沉浸式体验。

历史建筑被赋予了新的生命。(通讯员肖敏摄)

历史建筑也被赋予了新的生命。实业家徐荣廷的公馆经复原后,一侧成为立中堂国民影像艺术馆,展示武昌老照片与城市记忆;另一侧引入本土旗袍品牌唐书汉旗,提供换装体验与文创茶饮,让历史空间焕发新生。

在业态更新方面,改造后的斗级营秉持“文化赋能商业”的核心理念,将街区塑造成为“武昌古城文化聚集地”以及“多元生活方式的集合地”。全国首家诗词主题书店“华拾书店”坐落于此,读者可在诗词书香中,感受长江大桥上火车的轰鸣,体验“耳边车声隆隆,心中诗意澎湃”的独特场景。不远处的漫咖啡,则让游客在品味咖啡的同时,将长江壮景与老城韵味尽收眼底。

“我们希望能让传统茶文化与历史古街相互交融,激发更多年轻人对茶文化的兴趣。”位于街巷中部的闻清舍民谣茶馆老板海凡,一边弹着吉他,一边轻声哼唱着民谣,为这条街巷增添了别样的韵味。

斗级营街区航拍。

斗级营的更新,不仅是物理空间的重塑,更是城市记忆的延续与社区情感的再造。从小在此长大的市民王芳,曾担心改造会带走“老巷子的灵魂”。如今,当她看到年轻人身着汉服在巷中拍照,小宋唱片店传出怀旧旋律,她感慨万千:“我隔三岔五就会来逛逛,希望曾经的街坊邻居也常‘回家看看’。”

老人们仍习惯聚在老枫杨树下讲述民主路的往事。(通讯员肖敏摄)

在斗级营街区西口的汉阳门花园,老人们仍习惯聚在老枫杨树下讲述民主路的往事,孩子们在旁嬉戏。站在花园观景平台远眺,长江浩荡、大桥巍峨,时光仿佛在此停留。

武昌区城管执法局相关负责人表示,斗级营的活化更新,是武汉“四线一口”环境综合提升的生动实践。通过保护性修缮与系统性开发,街区在“铁路入城口——长江生态带——黄鹤楼文化圈”的城市脉络中实现了有机衔接,以“步行双系统+灵活后花园”的空间策略,串联起黄鹤楼、汉阳门江滩与蛇山生态带,正成为江城武汉一张新的文化名片。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像