11月18日,执行中国第42次南极考察任务的“雪龙”号,抵达澳大利亚霍巴特港,这也是澳大利亚进入南极的门户。同时,“雪龙2”号正在穿越西风带,预计29日抵达中山站外围海域。

“雪龙”号靠港霍巴特

在澳大利亚塔斯马尼亚州首府霍巴特,“雪龙”号将短暂停留,进行加油和物资补给。这里也是它本航段前往南极前的最后一个补给站。

在霍巴特,还有从国内飞来的24名队员从这里上船。至此,“雪龙”号的在船人员总数,达到了148人。另外,还有一批雪地车配件等物资,要从霍巴特吊装上船。更为重要的是,趁着停靠外港的机会,“雪龙”号还及时补充了一批新鲜的瓜果蔬菜。

中国第42次南极考察队领队助理、秦岭站站长王焘介绍,“雪龙”号在外港停靠期间,会优先补给保存时间尽可能长的蔬菜和水果,主要是为了保障考察队员在后续航段能吃到新鲜的果蔬。

一切准备就绪后,“雪龙”号就着手计划奔赴南极中山站了。霍巴特位于南纬43度附近,也就意味着,从这里出去后,“雪龙”号将很快进入西风带的覆盖范围。西风带常年刮西风,风的强度一般在十级风以上,由于缺少大陆的阻挡,在这个区域的南大洋上,经常会有气旋产生,给船舶航行带来困难。

“雪龙”号船长 朱兵:目前我们在霍巴特停靠,其间外边有多个气旋产生。我们本来19日就要离港,现在因气象的原因,要到20日或21日才能正式地穿越西风带,所以可能比计划推迟了几天,后面我们尽量往前赶。

但与近在眼前的西风带相比,考察队更为担心的是中山站外围海域的冰情状况。由于南极天气变化复杂,存在着很多的不确定性,抵达中山站外围海域后,考察队能否顺利进行大规模卸货作业,现在仍然是一个疑问。

时隔七年再登船 记者见证“雪龙”号新升级

七年前,总台央视记者王善涛从国内乘飞机抵达澳大利亚塔斯马尼亚州首府霍巴特,登上“雪龙”号,参加了中国第35次南极考察。七年后再上“雪龙”号,这艘已经服役三十多年的极地考察破冰船,又有哪些新的变化呢?

“雪龙”号的驾驶室堪称“雪龙”号的大脑,船上几乎所有指令都从这里发出。驾驶室十分宽敞,从左到右的距离有20多米,并且面向船头的方向,几乎全是外倒状的透明玻璃设计,便于驾驶员在航行途中进行瞭望。

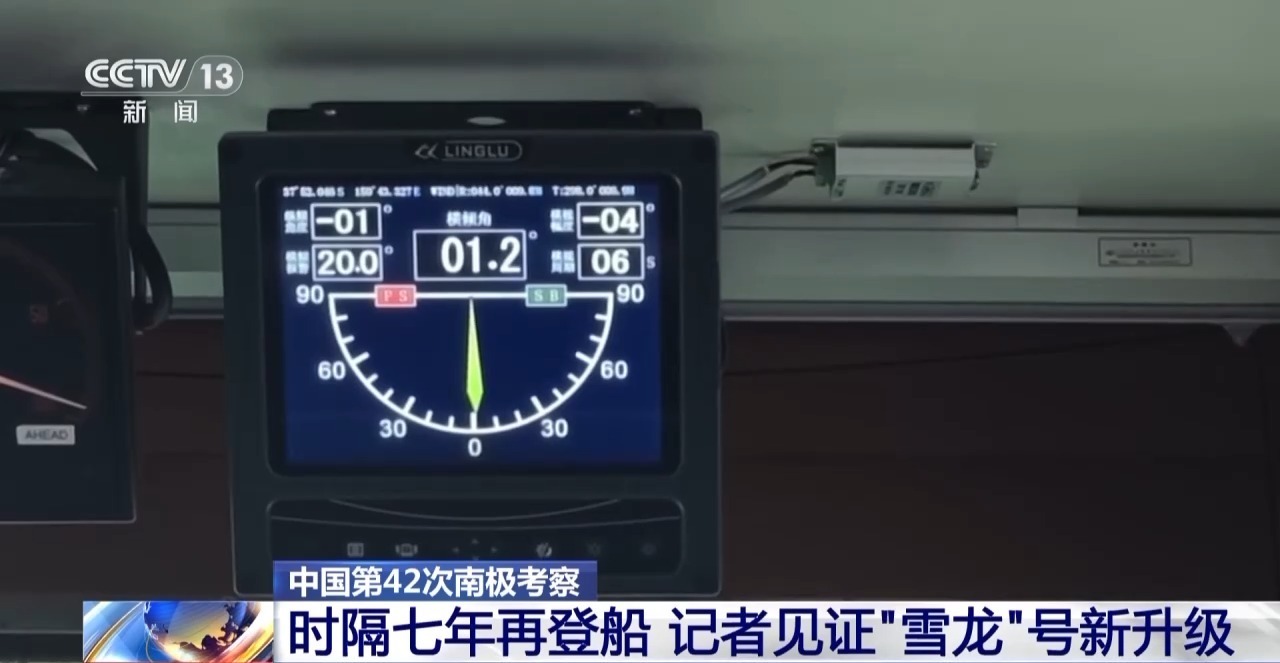

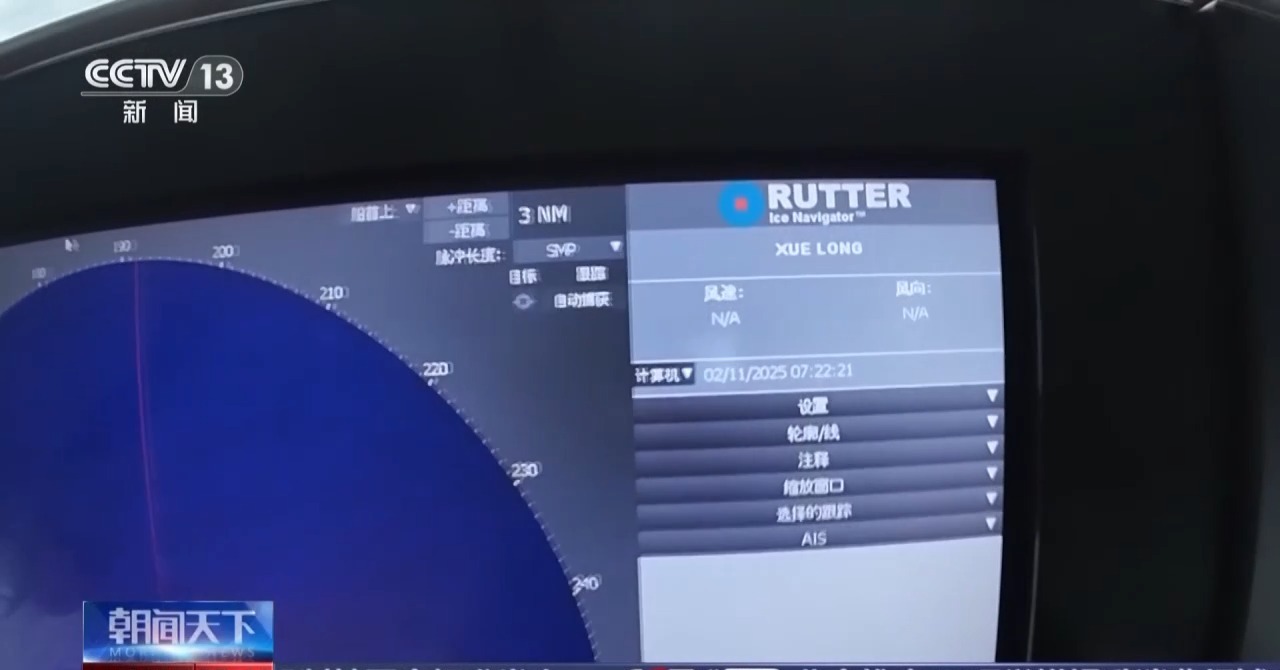

跟上次登上“雪龙”号相比,记者注意到,在驾驶员的正前方,增加了电子倾斜仪,便于驾驶员直接观察船舶在航行过程中的倾斜情况。另外,与七年前相比,驾驶台上多了两部雷达。其中,驾驶员右手边有一个标注为“冰雷达”的设备,引起了记者的注意。

“雪龙”号三副 贾沛楠:到达冰区后,调试好雷达,它可以把一些浮冰、冰山、整冰,高亮显示出来,能够更好地帮我们判断,在冰雪里怎样规划一条航线。

作为一艘极地科考破冰船,“雪龙”号上还设有理发室、图书馆和健身房等设施。其中,最值得一提的,就是“雪龙”号特有的“海景健身房”。健身房里,除了划船机、自行车、跑步机等常规健身器材外,今年还新增了一台综合训练器。透过舷窗玻璃,队员们可以一边在器材上锻炼身体,一边欣赏美丽的海景。

另外,位于“雪龙”号一层的实验室,也在今年5月份完成了一次改造升级。不仅实验室的仪器设备有更新,而且抽风系统以及废气处理等功能也得到进一步提升。

“雪龙”号实验室负责人 丁伟康:这次雪龙实验室改造升级以后,我们在艉部新增了一部电梯,可以更方便地搬运科考设备。这次我们也运用了新的无人机,为之后的潜标回收提供方便,提高作业效率。

跨领域专业人才各展所长 共赴冰原

记者了解到,中国第42次南极考察的重点任务包括继续推进秦岭站配套设施建设和系统优化、国家五大类科技计划项目以及国产技术装备的新应用等。这次参与科考的队员中既有科研工作者,也有建设工作者。

中国第42次南极考察队中山站队员 王骁聃:这是我第一次参加南极科考,我来自中国科学院地质与地球物理研究所,我负责的项目是本次中山站越冬的地磁与固体潮项目。

中国第42次南极考察队综合队队员 韩屹:我来自国家海洋环境预报中心,是第一次来南极,这次主要是负责“雪龙”号气象预报保障工作。

中国第42次南极考察队冰下湖队队员 张旭:我来自吉林大学建设工程学院,今年是我第一次来南极,我主要负责冰下湖钻探项目的热熔钻部分。

考察队中,既有年轻的新队员,也有一些经验丰富的老队员。正在巡视舱盖货物的周景武,已经来过南极十多次了,是名副其实的一名“老南极”。他先后参与过南极内陆考察站——昆仑站和泰山站的建站工作。

中国第42次南极考察队秦岭站队员 周景武:我今年是去秦岭站越冬,是水暖维修工岗位。现在秦岭站有很多新设备,要求比较高,我们在国内专门到厂家去培训,对我来说也是一个小小的挑战。

记者注意到,还有一些队员是来自建筑企业的建筑工人。在中国第42次南极考察度夏期间,有将近60名建筑工人要奋战在秦岭站的建设一线。

我国南极考察已经四十多年,每次考察活动,无论是科考保障,还是现场作业,都有来自不同领域的专业人才集聚到考察队里。大家在各自的岗位上,积极发挥自己的聪明才智,共同为我国的极地考察事业贡献力量。

(总台央视记者 王善涛)

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像