央视网消息:超大规模市场的巨大需求与多元场景,不仅是产业升级的“试金石”,更是创新活力的“孵化器”,为各类创新成果提供了广阔的转化空间和迭代土壤。依托这一独特优势,中国在基础研究、技术突破、企业培育等多个创新领域取得突破,彰显中国创新的硬核实力和巨大潜力。

2024年,中国在各学科“最具影响力期刊”发表论文15067篇,占世界总量35.2%,排名全球第一。

中国是全球人工智能专利最大拥有国,占比达60%。

2024年,中国新增全球独角兽500强企业32家,新增数量位居全球之首。

中国拥有26个全球百强科技创新集群,数量稳居全球第一。

截至2024年,中国高新技术企业超过50万家,总量位居世界首位。

中国还拥有全球规模最大的研发人员队伍,在科学、技术、工程和数学领域的毕业生规模全球第一,为创新提供坚实人才支撑。

打通绿电到绿氨全链条 中国成为全球最大“绿色石油”生产基地

能源是国民经济的命脉。我国拥有全球最大最完整的新能源产业链,到2035年国内风电光伏装机有望达到36亿千瓦,绿电的超大规模市场正在扩容。与此同时,风电光伏的波动性、间歇性等问题,一直是我们攻克的方向。如何通过技术创新,寻找绿电消纳的新路径,使其更稳定安全地为经济发展提供动力?

这里是吉林松原全球最大的绿色氢氨醇一体化项目,这也是目前全球规模最大的“绿色石油”生产基地。上游的风电光伏在这里被加工成绿氨,整个项目预计在2025年年底前投产,所产出的第一批绿氨将作为燃料应用在国际航运领域。

早晨,当阳光洒在中国能建松原氢能产业园的5万千瓦光伏板上,清风推动59万千瓦风场的风机叶片旋转,一场从清洁能源到“绿色石油”的高效转化之旅就开始了。绿电通过电解水制取了氢气,再通过合成空气中的氮气制成绿氨也就是“绿色石油”。

企业负责人李京光表示,他们是第一批尝试者,应该是清洁能源里面的开拓者,意味着用这种耦合技术或者一体化技术,可以把新能源变成“绿色石油”。

要突破从绿电到绿氨的世界级难题,就要解决新能源的波动性和绿氨生产连续性的匹配问题,让每一度绿电都能被高效利用,绿氨的生产还要达到国际要求的碳排放标准。

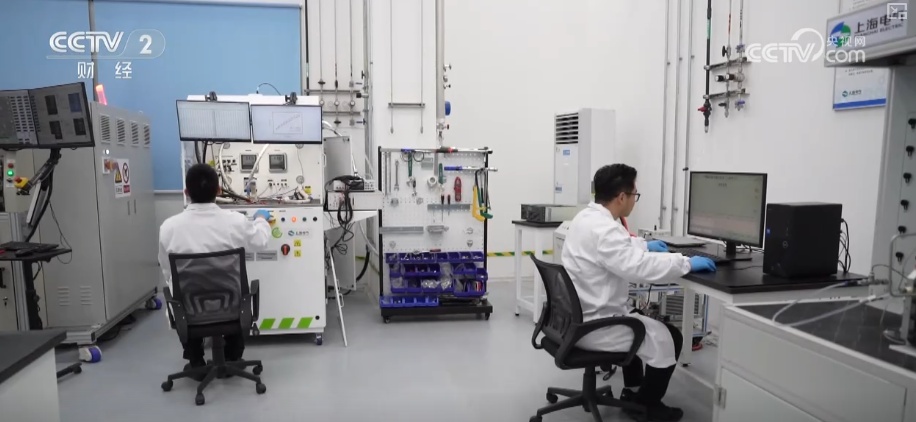

这里是吉林松原绿氨项目的控制中心,这就相当于制取绿氨的“大脑”,上游不稳定且波动的新能源和下游稳定的化工流程,在这里实现完美的耦合。所生产出来的每一吨氨达到了国际上认定的绿氨的碳排放量标准,真正成为了“绿色石油”。

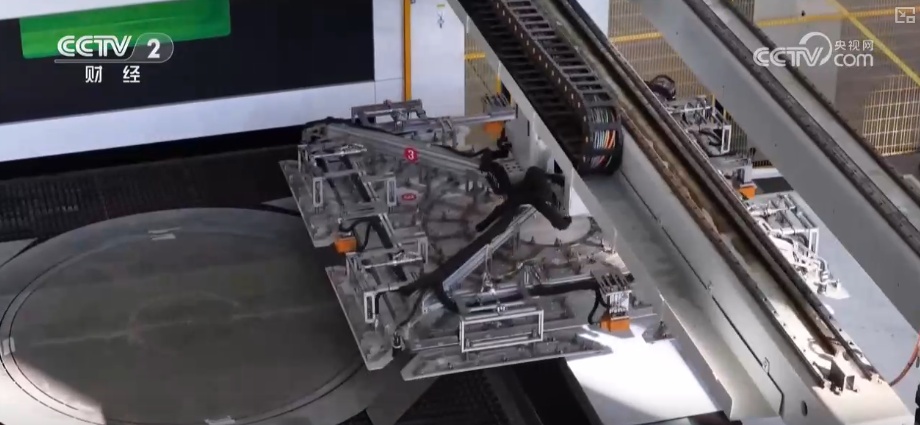

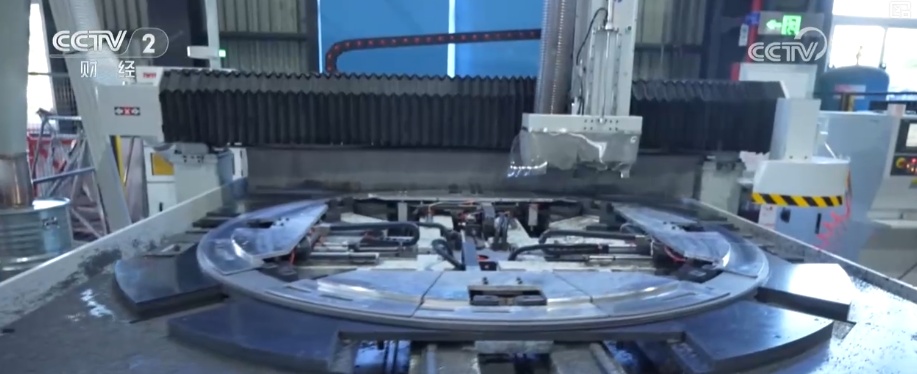

松原项目建设了全球最大规模储氢设备,15台水容积2000标方的氢储罐作为“缓冲池”,可有效消纳新能源发电高峰期的绿氢,为绿氨合成工序提供了稳定的绿色原料。项目还首次采用柔性合成氨技术,实现了生产负荷在30%到110%范围内的灵活、快速调节。

企业负责人李昌伦介绍,在这里,把新能源的发电模型和化工生产模型耦合在一起,寻找到最优解,通过柔性控制实现连续稳定生产,达到22万吨设计产能。

在绿氨的生产过程中,另一大技术难点就是绿电制取绿氢。项目创新采用“赛马”机制,让国内头部的制氢设备企业同台竞技。

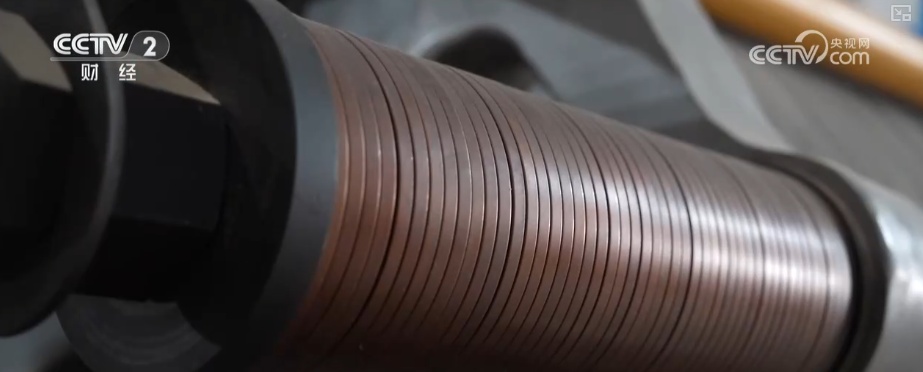

这是制氢的关键设备电解槽,它就像“心脏”一样,每小时的产氢量达到了1050方,像这样的设备在整个项目达到了64台,这个规模在全世界也是最大的。

吴亮就是其中一家电解槽生产企业的研发负责人,他的团队研发了更适用于风电光伏直连的碱性电解槽技术。通过优化电解槽的流场流道,大幅提升了电解槽的响应速度,提供了新的绿氢解决方案。

吴亮表示,每家遇到的问题不一样,每家的领先点也不一样,通过这样一个好平台,把国内最领先的技术聚合在一起,互相学习、不断提升,这也是中国为什么会快速迭代产品快速突破的一个很好的场景。

通过示范项目带动技术创新和有效竞争,国内制氢的成本也在快速下降。

企业负责人方伟介绍,促使他们进一步加强研发投入。2025年,制氢系统的成本相较于2024年降低10%以上。未来,制氢成本将会继续降低,氢的经济性将会不断提升。

生产成本的下降正在推动绿氨在船舶燃料上的替代应用。全球首单绿色船用氨燃料加注作业近期在辽宁大连顺利完成,首次实现绿氨替代传统化石能源。

国家能源局表示,重点在风光开发潜力大、生物质和水资源丰富的地区,规划布局可再生能源制氢氨醇综合产业基地。

中国电力企业联合会常务副理事长杨昆介绍,当前,我国风光总装机突破17亿千瓦,已超越火电成为第一大电源,每年新增新能源容量超过2亿千瓦。利用好风光全产业链的超大规模市场优势,一方面降低“绿色石油”的生产成本,另一方面拓展新产业带来的绿色溢价优势,让“绿色石油”成为推动绿色低碳发展的新型绿电产品。

专家:进一步激活创新潜能 为大市场创造更多优势

超大规模市场的独特优势,在创新链条中发挥着不可替代的“放大器”作用,庞大的市场体量可以让创新成果快速实现规模化应用。如何将这一独特优势进一步转化为强劲动能实现产业升级?

华创证券研究所副所长张瑜表示,所有万亿级以上产业的创新需要的需求容量,在中国相当有空间,随意可以涌现和发展。面对这种量级的市场,企业可以充分去尝试和试错,可以大幅摊销很多固定成本。

要进一步激活大市场的创新潜能,除了政策直接扶持,还要充分利用市场自身力量,发挥金融服务实体经济的效能,引导资本精准流向科技创新前沿领域。

张瑜表示,国家平台类的,包括地方产业引导基金,通过股权去替代简单的补贴、通过股权去替代简单的税收返还,用这种股权方式去参与支持科技前沿企业的创新创业,同时也能形成对资本良好的指引。

国务院办公厅日前印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》。提出充分发挥我国超大规模市场和丰富应用场景优势,推动新场景大规模应用,形成从技术突破到场景验证,再到产业应用和体系升级的路径,进一步激发创新活力。

国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任魏琪嘉表示,新技术和产业的这种融合,也为消费提供更多场景。场景本身也是创新资源,让这种场景和技术创新迭代融合在一起,进一步推动消费场景丰富。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长郭丽岩表示,我们有超大规模的国内市场优势,有丰沛的应用场景,通过进一步培育和放开场景,可以使各类科技型创新企业能够在新赛道、新领域攻坚克难、冲锋陷阵,从原来的“跟跑”到“并跑”到未来可能“领跑”,创造更好的新优势。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像