极目新闻评论员 屈旌

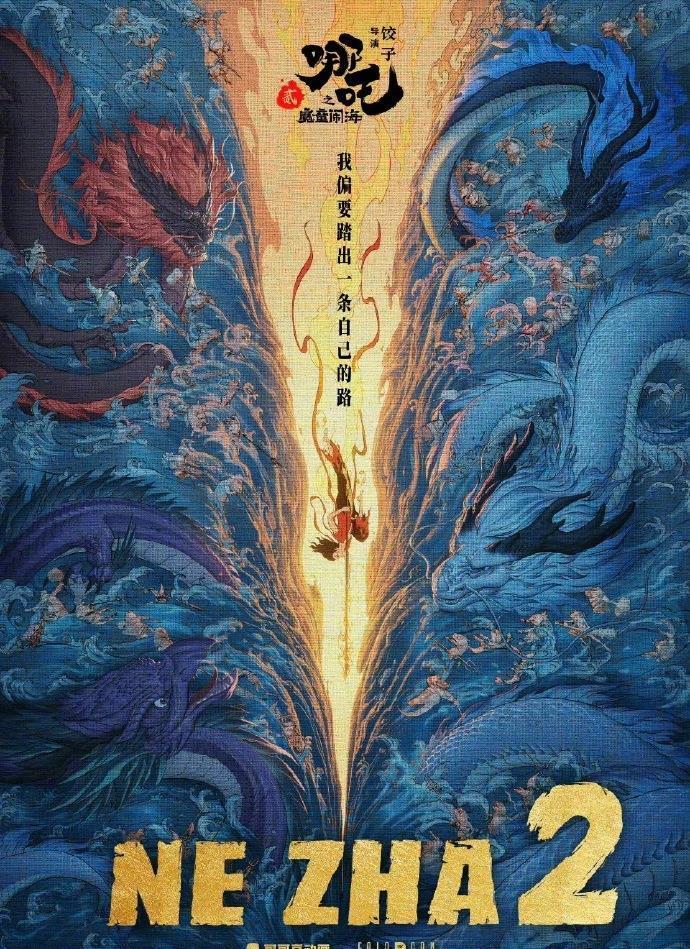

当地时间11月21日,奥斯卡奖的主办方美国电影艺术与科学学院公布了符合资格参与最佳纪录长片、最佳国际影片以及最佳动画长片三个奖项竞逐的影片大名单,《哪吒之魔童闹海》并不在其中,引发热议。记者从《哪吒之魔童闹海》出品方光线和该片北美澳新发行方华人影业确认,他们没有为该片报名奥斯卡角逐。(据11月23日澎湃新闻)

“冲奥”向来是电影界热门话题,掀起现象级观影热潮、全球票房突破156亿元的《哪吒之魔童闹海》,缺席奥斯卡,的确让人有些意外。

消息刚一传出,舆论场炸开了锅。有人立刻趁机唱衰,称《哪吒2》的高票房果然只是国内“自娱自乐”,缺乏国际影响力,甚至有人造谣说影片因“动作捕捉技术使用超标”失去资格。一向低调的主创人员不得不出面辟谣:“《哪吒1》《哪吒2》都是纯手K,没有一秒钟的画面是动捕。”简简单单一句话,狠狠打了造谣者的脸,也表明了主创团队的态度:任尔风吹雨打,我自埋头干活。

一看到《哪吒2》不“冲奥”,就对影片各种贬低和造谣,折射出的是某些人对电影评价体系认知的狭隘。奥斯卡并不是竞赛型的电影节,而是美国电影工业的行业评奖,其评选有自身明显的偏好和倾向性,既非全球电影的终极裁判,更非艺术价值的唯一标尺。不参评并不意味着“弃赛”,更不应被歪曲为“害怕竞争”。

纵观奥斯卡历史,公认的影史佳作没有参评或是参评没拿大奖的例子,比比皆是。世界级的喜剧大师查理·卓别林,因电影《马戏团》未能获得公正待遇,提名被撤销,拒绝领取奥斯卡安排的“特别荣誉奖”,并曾表示自己不会接受奥斯卡的任何奖项;《蝙蝠侠:黑暗骑士》作为2008年观众口碑最佳的电影之一,就没能获得奥斯卡最佳影片的提名,当时还惹恼了不少影迷;罗伯特·德尼罗主演的《出租车司机》是公认的影史经典,在当年的奥斯卡也是全程陪跑,颗粒无收;《肖申克的救赎》在1995年奥斯卡金像奖角逐中虽获7项提名,最终未斩获任何奖项,却成为影迷心中的“无冕之王”……

可见,是否参评奥斯卡,有没有提名奥斯卡,从来不是评判电影成就的唯一必要条件。全球电影本就百花齐放,蕴含着丰富多彩的文化价值与审美探索,奥斯卡无法包罗万象,更难以实现绝对的公平,将其视为评判电影商业、艺术价值及影响力的终极圭臬,实在是太“捧杀”奥斯卡了。

其实,《哪吒2》的“不参评”,恰恰彰显了主创团队的清醒。或许是不愿耗费巨资和时间进行奖项公关,或许是创作团队更愿将精力倾注于下一部作品,无论如何,这都是片方基于自身考量,尊重创作规律而作出的选择。作为观众,我们应当尊重这种选择,而非过度解读、上纲上线。

《哪吒2》不参评奥斯卡,那又如何?这种“我偏要走出一条自己的路”的劲头,不是很“哪吒”吗?156亿全球票房的数字背后,是数以亿计观众用脚投票的真诚认可;席卷各大社交平台的口碑热议,印证着作品触动人心的情感力量。它让观众在热血感人的故事中沉浸,在精美绝伦的视觉盛宴中惊叹,在国漫腾飞的姿态中深感自豪,这些情感共鸣,远比一尊奖杯更珍贵,也让电影创作回归了“为观众造梦”的本质。

附加在奥斯卡奖杯上的功利计较,强加于创作团队的奖项绑架,细想一下,不过是狭隘又爹味的冗余杂音。奥斯卡的奖杯当然很好,但也不是所有好电影都必须要去争,不必强行给《哪吒》背上沉重的包袱,更不必因为这点事就替国产电影妄自菲薄。当我们不再用单一的奖项定义成功,而是像哪吒一样,拥有改变世界的勇气和自信,中国动画乃至中国电影才能真正轻装上阵,走向更广阔的天地。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像