如果把时间比作一条奔腾不息的河流,二十四节气就是各个阶段水流的刻度。

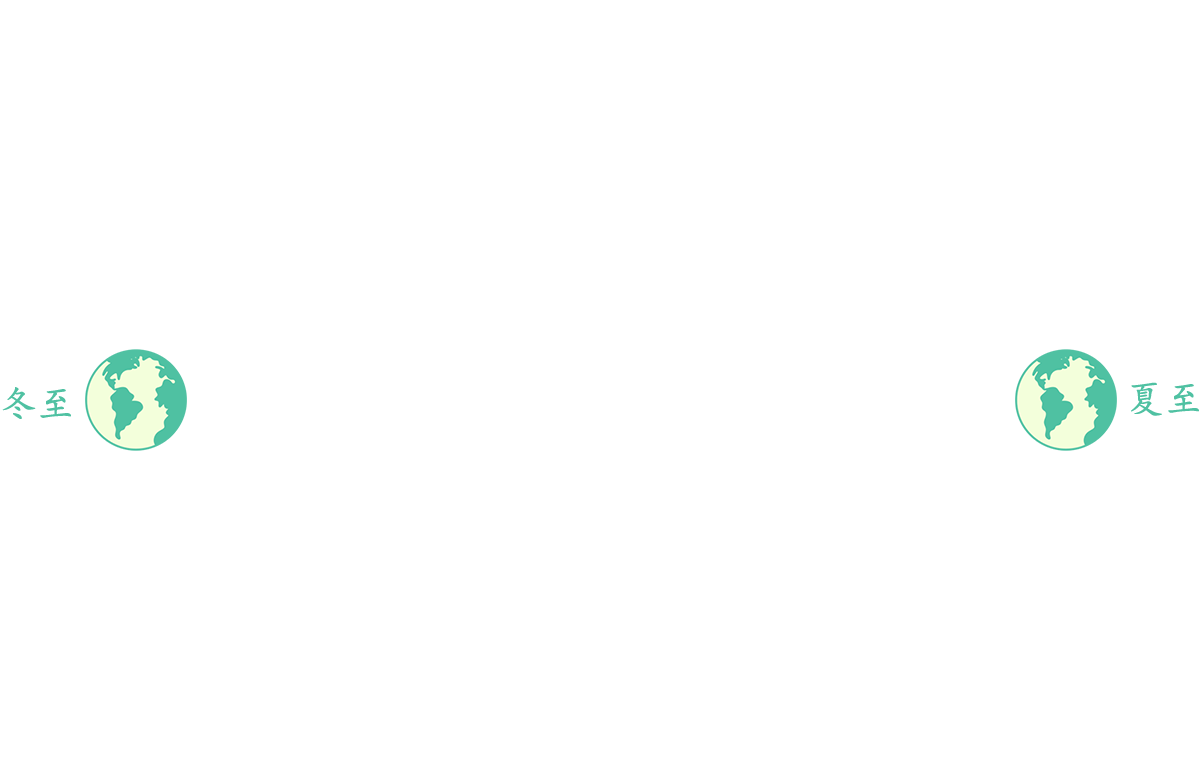

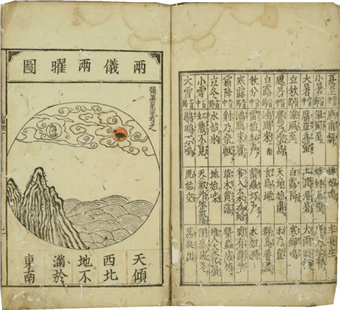

2016年11月二十四节气申遗成功时,联合国非遗名录的词条解释是:中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系。在仪表远没有问世的上古时代,太阳,就是华夏先民用来辨识时间的天然时钟。

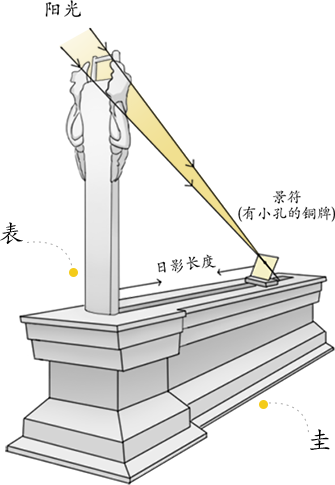

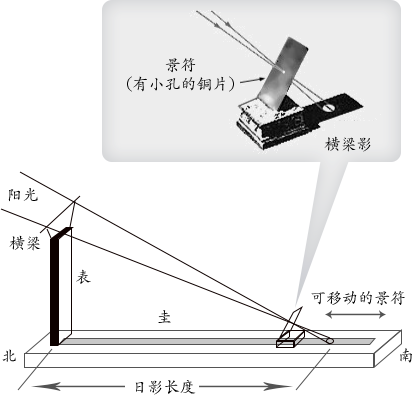

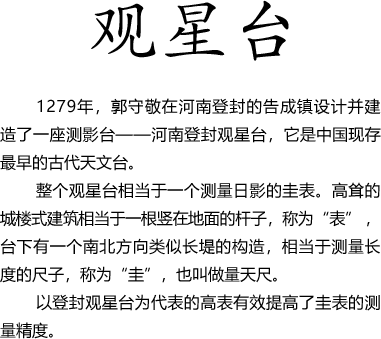

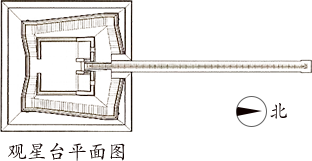

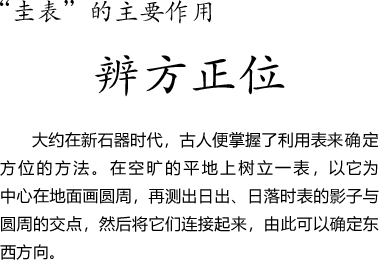

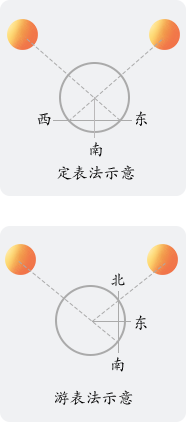

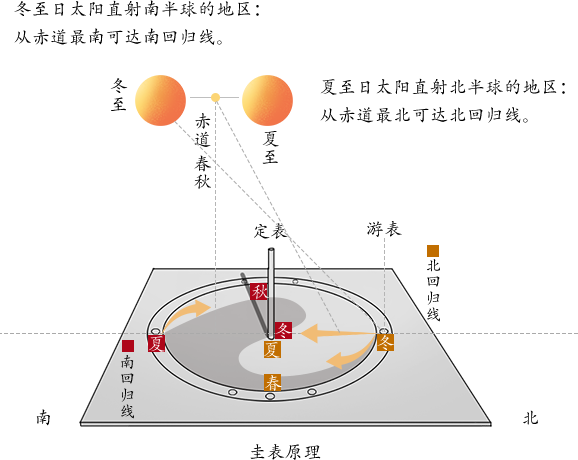

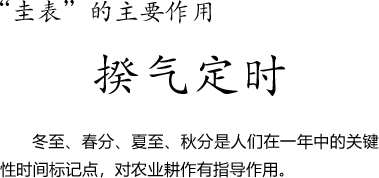

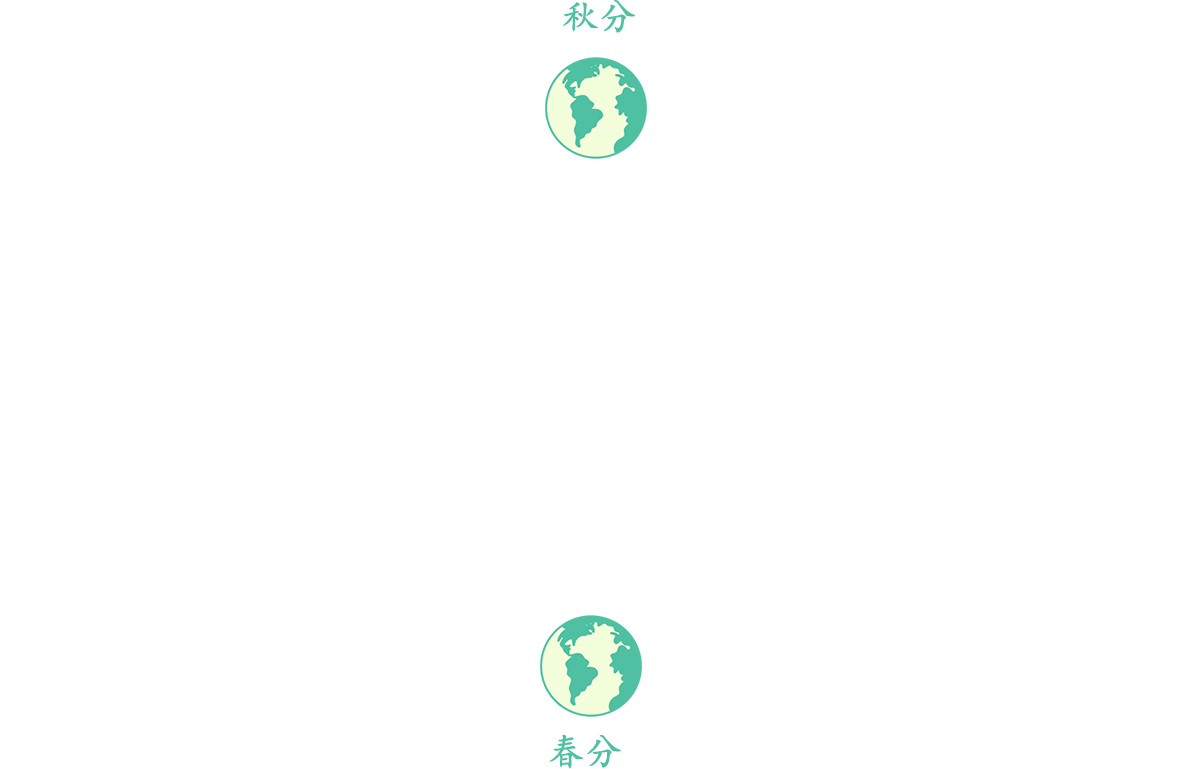

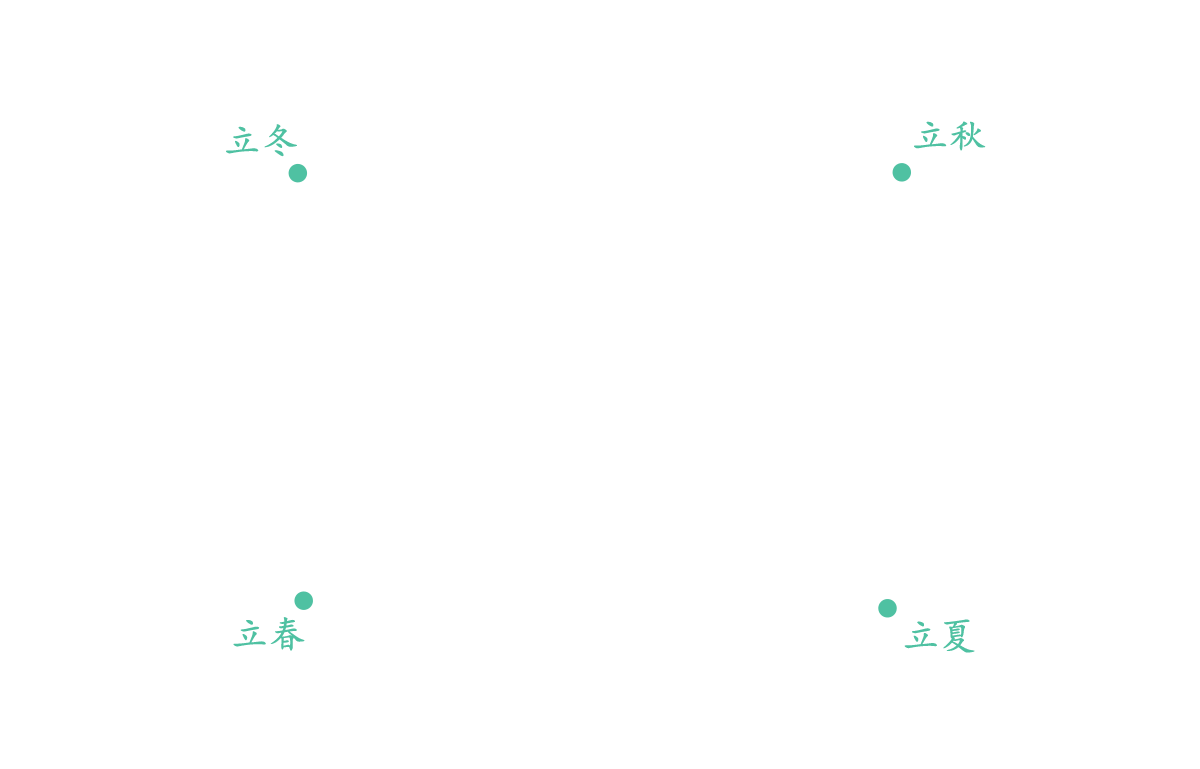

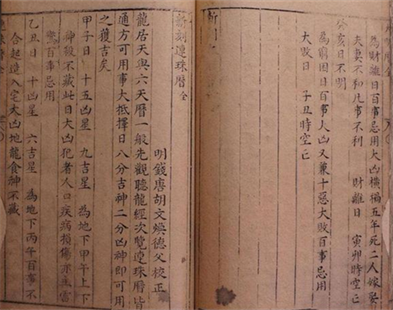

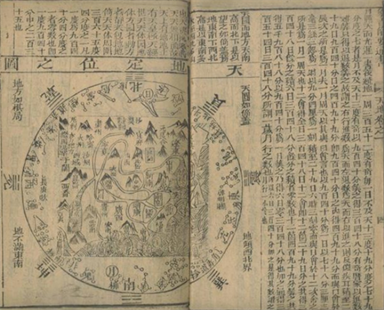

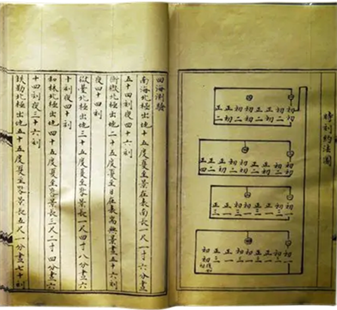

通过观测日影的变化,早在殷商时期,古人就发现了二十四节气中最早的两个极点:日影最短为夏至,日影最长为冬至。通过测量相邻两年的冬至,得到一个回归年的时长。在此基础上进一步细分节气,春分、秋分等“两分”,立春、立夏等“四立”得以确立。到先秦时期,二十四节气的主干——四时八节已定。汉朝时,刘邦的孙子淮南王刘安及其门客编纂的《淮南子》中,二十四节气已全部定名。智慧的古人通过参透自然时钟的奥秘,找到了时间之河变奏的旋律,绘出了精准记录时间节律的水文图——二十四节气。

早在殷商时期,古人就发现了二十四节气中最早的两个极点:日影最短为夏至,日影最长为冬至。

在《尚书.尧典》中,春分被称为日中,秋分被称为宵中,夏至叫日永,冬至叫日短,即按照太阳照射的时间长短来定节气。

秦时,《吕氏春秋》明确提到立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至八个节气名称,届时,二十四节气的主干——四时八节已经确立。

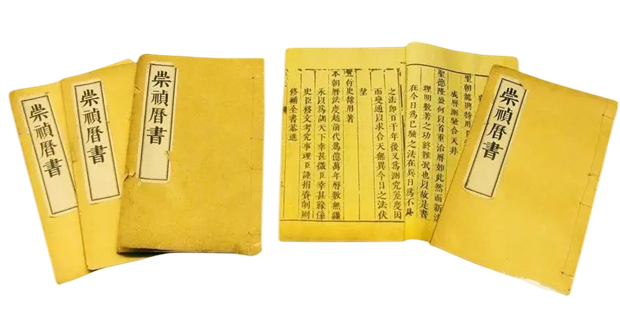

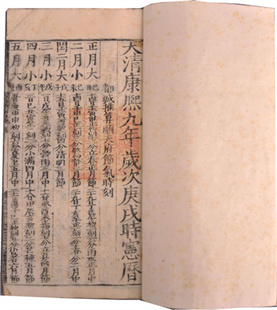

西汉《淮南子·天文训》记载了完整的二十四节气的名称,《太初历》正式把二十四节气定于历法。

在时间之河里撷取一年作为一个完整的周期,立春就是河流的起点,此时东风解冻,冰层之下,春水开始涌动;雨水润物无声,冰消雪融,水獭下河捕鱼;惊蛰雷动风行,“九九”已尽,水中初现蛙鸣……

时间的水滴在春天的河流里涌动,六个节气以递进的段落,完整呈现了万物从苏醒、萌动到勃发的历程。初春的点点新绿,到仲春化作万紫千红。而从多姿多彩的生命的律动中,最能清晰地感知自然时序的变奏,让时间的水流显露出丰盈的纹路。

一候梅花

二候山茶

三候水仙

一候瑞香

二候兰花

三候山矾

一候迎春

二候樱桃

三候望春

一候菜花

二候杏花

三候李花

一候桃花

二候棣棠

三候蔷薇

一候海棠

二候梨花

三候木兰

一候桐花

二候麦花

三候柳花

一候牡丹

二候荼蘼

三候楝花

一年之季在于春,在生命的四季,少年的朝气蓬勃,正如春天的生机盎然。一切刚刚开始,无限的可能、无比的绚烂,都在前方、在脚下,等待着时间之河的淘洗和铸造。

我国作为农业大国,农耕文明可谓渊远流长。二十四节气在传统农业生产中发挥着指南针的作用,通过时间和农作物生长节律的同频共振,记录了几千年中国农耕文明的脉动,为这首经久流传的田园牧歌留下了不朽的曲谱。

|

备耕

在农耕社会,农事重在“不违农时”,不同的时节,气候、物候都会有所不同。农人根据时令变化适时而作、应季而动,依着农作物的生长规律而春耕、夏耘、秋收、冬藏,顺应节气完成一年的生产周期。第一次把二十四节气写入历法的西汉《太初历》,就是专门用节气来指导农业生产的一部指南性专著。

节气为农事生产的各个环节注明了时间坐标,也由此形成农耕时代农忙、农闲交替的生活节律。古代最具代表性的田园诗人陶渊明诗中,有“种豆南山下”的勤耕,也有“卧起弄书琴”的闲适。一张一驰、劳逸有度,忙时汗滴禾下,闲时采菊东篱,既浸润着古典田园的诗性之美,又蕴含了中国人顺天应时的哲学思想。

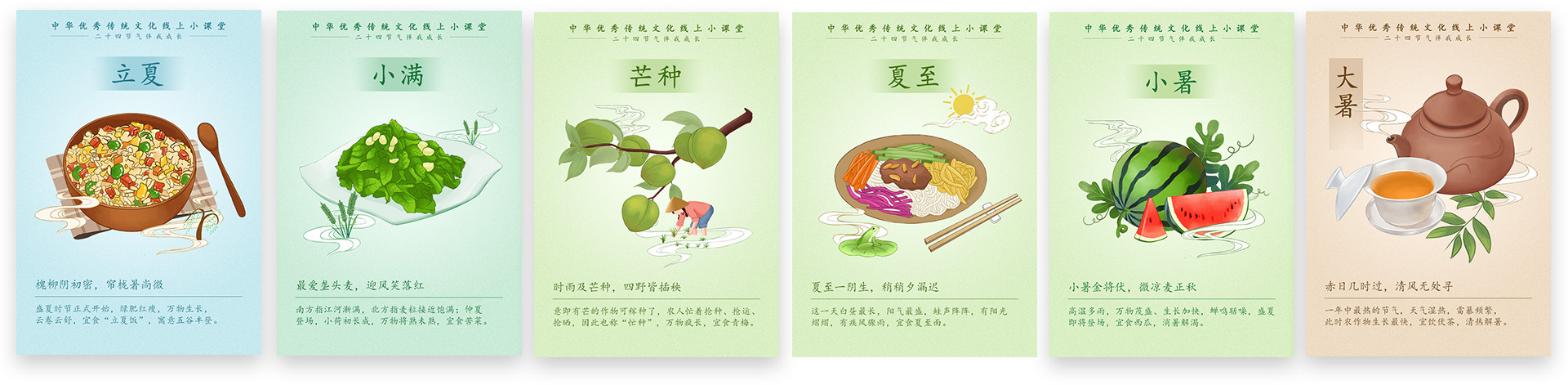

二十四节气对应的农耕指南里,农作物长得最快的夏天,也是农人最忙的耕作时节。古语中的夏,本就有“大”之意。夏天的两个节气小满、芒种,其得名直接和农事相关。

立夏小麦灌浆,小满“麦粒渐满”,芒种“忙种”麦收……在夏天的暑气和雨水的交替淬炼下,各类作物旺长,农人也进入抢收抢种的农忙季。农谚“立夏见夏”“芒种不种,再种无用”,都充分说明夏耘对于农作物收成的意义:夏忙不忙,就可能颗粒无收一年白忙。

当春的新绿转为夏的浓碧,少年的青涩化作青年的激越,人生的自留地也迎来了夏忙。在今天,以节气为指南的传统农耕早已经过跨越性的换代升级,但从农耕文明绵延至今的一个“勤”字,却已深深融入我们这个民族的基因,在无数青年的热血中喧响。

如果说古人的田园是为求远离樊笼复返自然的净土,那么,现代田园则是后浪们激扬青春的舞台。因为我们赶上了最好的时代,夏忙时的勤耕细作,必将换来秋收季的金谷满仓。

二十四节气,用时间的框架为人与自然构筑了一个循环流转的环形生态圈,气象、天文、地理、物候、人事,都被有机统一起来。天地万物和谐共生的圆融之美,尽在其中。

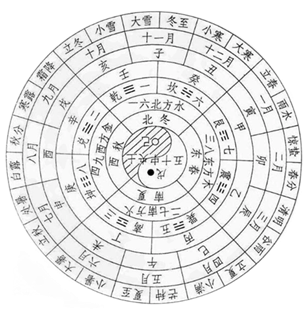

古人以五日为一候,将每个节气分为三候,一年分成七十二候。每个节气的三候,都记录了不同的气候、物候现象。如立秋三候:凉风至,白露生,寒蝉鸣,既有气象变化,也有自然界生物的活动。人类作为大自然之子,在每个时节都有相宜的活动,如此在寒来暑往中循环往复,生生不息。

在二十四节气用时序编织的四季画卷中,天上有云卷云舒、莺啼燕啭,地上有花开花落、蛙鸣蝉噪,人们在四季的轮换中晴耕雨读,花开赏花,雪落观雪。万物应时而生,依序而动,每一片叶子、每一朵花,都能在时间的流转、日月的变幻中,应和大自然的旋律找到自己的节拍,演绎自己的生命之歌。

以人生对应四季,我们的中年正如自然界的秋天,人到中年的圆融通透,恰如四时之秋的沉静和谐。秋天是丰收的季节,秋分也是现在的丰收节。这个时节层林尽染,橙黄橘绿,有“晴空一鹤排云上”的隽朗,更有“万类霜天竞自由”的豪阔。秋阳杲杲,秋水澄明,经过春天的初生、夏天的疯长,万物迎来各自的收获季,竞相绽放生命的丰盈,合在一起就是一幅美美与共的秋景图。

立秋摘花椒,处暑摘甜瓜,寒露螃蟹肥了,霜降柿子红了……秋天的节气菜单,如同这个时节大自然的色彩一样丰富。《红楼梦》里群芳对菊品蟹,菊花诗清雅,螃蟹咏辛辣,引人回味。老舍笔下北平的秋天,小白梨带霜,大海棠醉甜,栗子香,羊肉肥,比天堂“更繁荣一点”。

人生到了秋天,视野里是天高地阔,心底有云淡风轻,所见皆豁然开朗,内心的丰盈便是最大的收获。人们常说,中年最易与世界达成和解。这种和解,并非对生活的妥协,而是阅尽千帆之后,有了足够的信心和定力,能从内心接纳和拥抱生活,与自己所在的世界和谐共处。在春天播种梦想,夏天洒下汗水,秋天定会赢得属于自己的丰收。

人生于天地之间,如何处理人与自然的关系,是人类永恒的话题。二十四节气被称为中国人的“时间与存在”,它以循环往复的时间之轴呈现了大自然的运行节律,指引人们循时而动、顺势而为,以求达到“天人合一”的理想境界。

古人讲究“道法自然”,主张根据自然规律、时间变化来安排生活作息。不同的节气,习俗亦不同。比如冬至祭天、夏至祀地,春分朝日、秋分夕月;谷雨品茗看牡丹,小寒宜对雪赏梅。清明气清景明,适合出游踏青;春分、秋分昼夜平分,是孩子们玩竖蛋游戏的最佳时机。

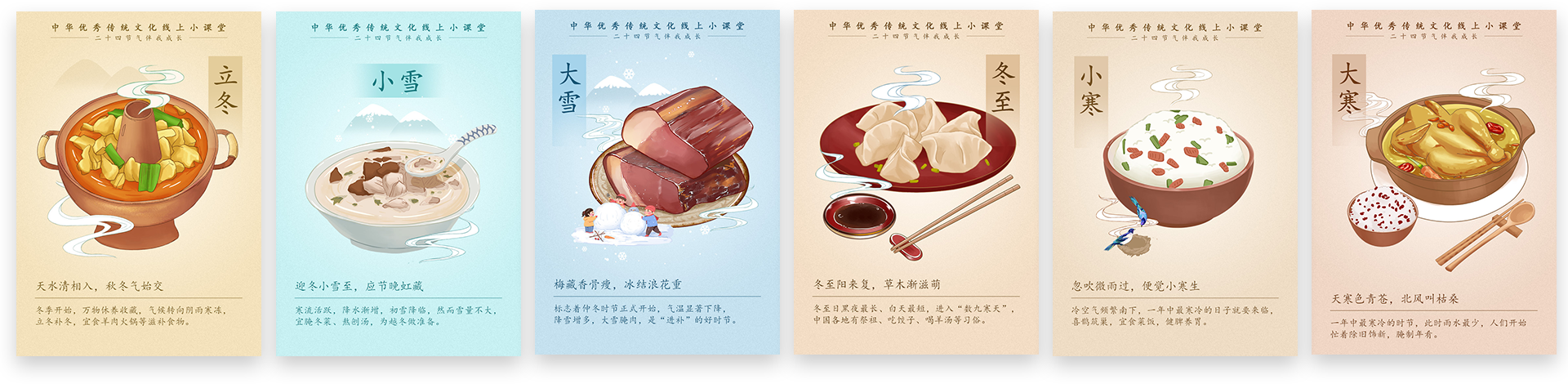

二十四节气,不仅是自然时序更替的刻度,也是人类本身生命机体变化的标尺。古人认为生命、自然的节律与节气时令密切相关,由此形成了中国特有的养生之道:把握时间的节点,顺着大自然的节奏,依着时令节气的变化而饮食调理、健体强身。

武侠小说里,高手练功必须经过一段时期的闭关修炼,以求练到“人剑合一”的境界。而对于我们身处的大自然,冬天是最适宜的闭关期。此时天寒地冻,万物休眠,为来年的春生蓄势,因此冬季主藏。

黄帝内经说“冬不藏精,春必病温”,而冬季“藏精”的方式就是进补,比如冬至前后宜喝羊肉汤。

除了饮食调养,冬藏也包括情志上的潜藏。明代养生奇书《遵生八笺》称,冬天“万物伏藏,君子谨戒”,意即冬天万物闭藏休养,人也要顺势而为,怡情养性。而按照由此衍生出的关于“养藏”的处世哲学,作画需留白,书法需藏锋,故君子应“藏器”。器指胸中才学,藏器意即潜藏才能,待时而动,适时而发。

冬天是一年的终章,也意味着四季即将进入崭新的下一章。万物生灵在冬天闭藏,是下一轮生命循环开始前的休养生息。藏,是自外而内收敛,回归本原的过程。天地万物在冬藏的过程中相谐相融,合而为一,共同为新一轮生长蓄积能量。

返璞始能归真,宁静方可致远。种子在冬天的冻土下蓄势,东风一来便会破土。生命没有休止符,只有循环流转的一次次翻篇,如此四季轮换,生生不息,连缀起了我们永不间断的时间简史。