湖北日报全媒记者 包东喜

一纸回信,半生执念

一位教授的致敬之旅

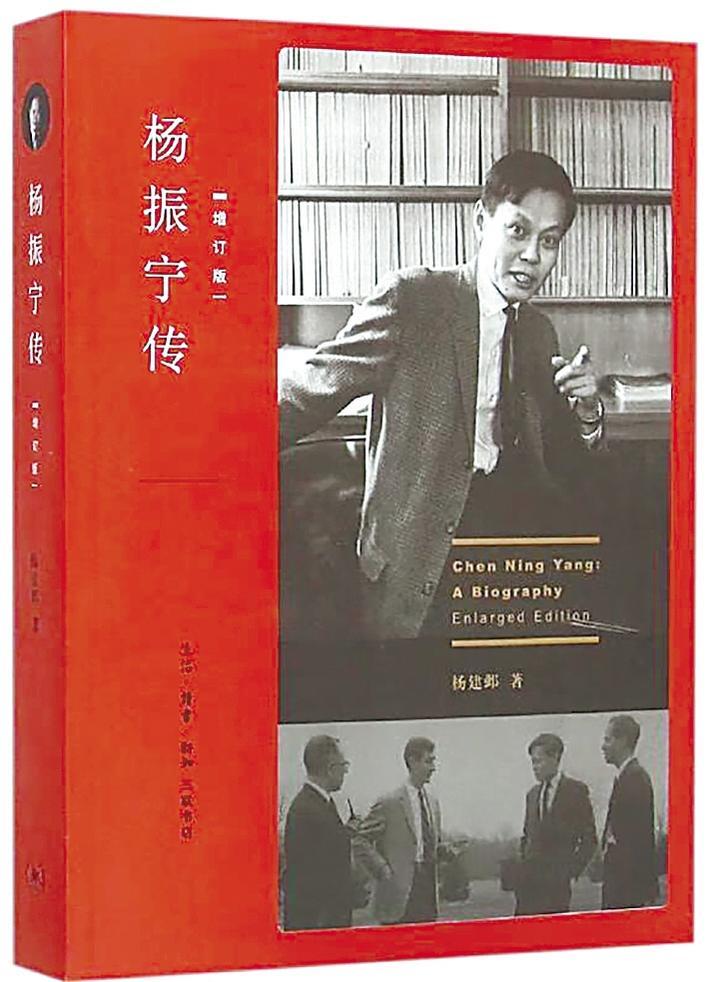

生活·读书·新知三联书店出版的《杨振宁传》是诺贝尔物理学奖获得者、20世纪最有成就的科学家之一杨振宁先生的传记,由今年90岁的华中科技大学物理学教授杨建邺撰写。该版为增订审定版,与长春出版社2003年初版为不同版本。增订版经过修订、增订、再版,原书由200余页扩充至460多页。

1981年,刚到华中理工大学(现华中科技大学)物理系任教的杨建邺,或许不会想到,自己对杨振宁先生的崇敬之情,会化作长达数十年的写作坚守。作为该校物理学院物理学史专业的创始人,杨建邺始终对杨振宁心怀敬仰,四处搜罗相关文章与报道,甚至鼓起勇气尝试直接联系。1994年12月22日,他收到了杨振宁先生的回信,一并收到的还有获得鲍尔奖的文稿、杨振宁先生较为详细的经历和荣誉等方面的材料。

1995年6月,杨振宁在华中理工大学受聘为名誉教授,并在该校的露天电影场发表了一场激动人心的演讲《我的治学经历和体会》。这是杨建邺首次一睹杨振宁教授的风采,他清楚地记得,当主持人介绍杨振宁教授于1957年获得诺贝尔奖时,杨振宁教授立即举手加了一句:“那时我持的是中国护照!”当时全场听众热烈鼓掌,经久不息。

2002年,应长春出版社的多次邀请,退休6年的杨建邺历时7个月成稿,并于2003年出版书籍《杨振宁传》。2004年初,杨振宁教授回到清华大学“归根居”,在校园内的书店发现了这本《杨振宁传》,不仅未责备其“冒失”,反而主动致电杨建邺提出修改建议。在随后近5个小时的深度交流中,杨振宁逐一审订书中细节,修订版于同年8月出版。如今的增订版,更是在多次打磨后,成为兼具专业性与可读性的传记佳作。

这本传记的背后,是一位上世纪物理学子跨越半个世纪的“追星”之旅,也是同为炎黄子孙的一位物理学教授对另一位物理学教授的致敬。

对称与破缺

物理学黄金时代的最后一位巨匠

在物理学界,杨振宁提出的“宇称不守恒”理论堪称里程碑式成就,它颠覆了人们对自然规律对称性的固有认知,揭示了弱相互作用中宇宙的微妙不对称。有趣的是,这一科学发现与他的人生轨迹形成奇妙呼应——在中西文化的夹缝中,他始终处于一种“不对称”的存在状态,却恰恰从这种张力中汲取了独特的创造力。

杨建邺以物理学者的专业视角,敏锐捕捉到杨振宁思维方式的双重特质:既有东方的整体直观,又兼具西方的逻辑分析。他对“规范场论”的研究,将复杂物理现象统一于优美数学结构,这种对“统一性”的追求,与中国传统文化“天人合一”的宇宙观暗相契合。杨振宁也曾坦言,自己的科学品味深受中国古代哲学和诗词影响,这种跨文化思维让他看到了许多西方同行忽略的联系与模式。

作为物理系教授,杨建邺凭借深厚的物理史功底,将杨振宁的成就置于20世纪理论物理大发展的宏观背景下。书中详细记述了杨振宁与同时代物理学巨匠的交往细节,从恩师到同窗,从合作者到同道人,众多诺奖得主的身影跃然纸上,既凸显了杨振宁的非凡成就,也让读者得以窥见一个群星璀璨的科学时代。

增订版中新增的“家国恩情”章节,以及他退休后在清华高等研究院的工作日常、与翁帆结婚后的生活剪影,更让这位科学巨匠的形象愈发立体鲜活。

与爱因斯坦的短暂交集,成为杨振宁生命中的重要注脚。1954年,作为年轻访问学者的他在普林斯顿见到晚年爱因斯坦,两位被迫离开故土的科学巨匠,同样在异国他乡追求真理,同样思考着科学与文化、个人与国家的关系。杨振宁曾评价爱因斯坦“一切都来自孤独,反过来又要孤独地去理解所有”,这句话或许也是他自身的写照——在文化边缘保持的必要孤独,让他能够清醒审视两种文化的优劣,最终在晚年实现文化身份的循环。

交融与冲突

在文化张力中舞蹈的生命智慧

品读这部传记,最打动人心的并非杨振宁那些高深的物理定理,而是他在文化张力中保持独立思考的勇气与智慧。杨建邺的写作始终坚守客观公正的立场,既不神化,也不回避其矛盾与遗憾,这种态度本身就是对科学精神的最好致敬。

作为一部传记,本书兼具专业性与科普性,文笔通顺、逻辑严谨,前后文衔接自然,即使是对物理学不甚了解的读者,也能在作者的娓娓道来中读懂一位科学家的执着与坚守。材料的完备性更是此书一大亮点,正如序言中陈方正所言,书中“着重每个题材的前因后果,对相关人物、现象、理论进展都广事搜罗资料,详为介绍”,让读者得以全方位了解杨振宁的人生与成就。

在当下这个文化交融与冲突并存的时代,杨振宁的生命实践给我们带来深刻启示:文化身份并非固化的标签,而是一个不断生成的过程;面对传统与现代、东方与西方的二元对立,不必强行消除张力,而应学会在其中舞蹈,将这种游移状态转化为创造力的源泉。在一个越来越碎片化、保守化的世界里,这种跨越边界、寻求对话的能力变得尤为珍贵。

《杨振宁传》(增订版)不仅是一部科学家的传记,更是一部关于跨越文化、身份与人生选择的启示录。它让我们看到,真正的伟大并非完美无缺,而是在认清生活的复杂与矛盾后,依然坚守初心、追求真理的勇气与执着。这或许就是杨建邺半个世纪“追星”的意义所在——不仅是对一位科学巨匠的致敬,更是对一种精神境界的传承与弘扬。

Copyright © 2001-2025 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved

互联网新闻信息许可证 4212025003 -

增值电信业务经营许可证 鄂B2-20231273 -

广播电视节目制作经营许可证(鄂)字第00011号

信息网络传播视听节目许可证 1706144 -

互联网出版许可证 (鄂)字3号 -

营业执照

鄂ICP备 13000573号-1  鄂公网安备 42010602000206号

鄂公网安备 42010602000206号

版权为 荆楚网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像