借鉴

户部巷发展启示录

提档升级不丢草根巷味规划开发要留汉味特色

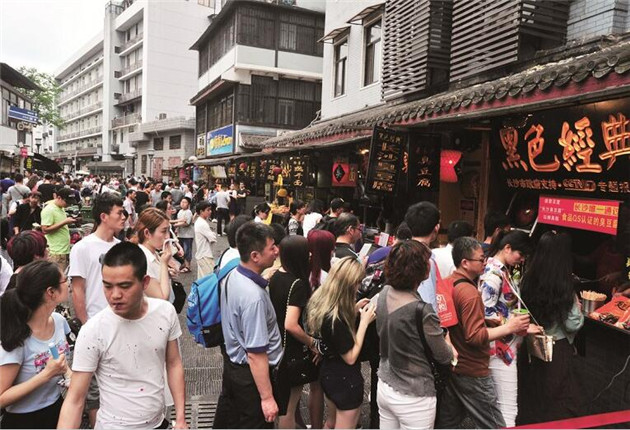

图为:经过多次改造升级,户部巷人气越发火爆

一江分成两岸,潮起潮落中,两岸风景各异。

江北的新吉庆街,没有找到合适的道路,一路走来,跌跌撞撞,日渐凋零;一江之隔的户部巷,却找到了适合的航向,顺风顺水,日益红火。

每个城市都有自己的民俗坐标。在武汉,除了吉庆街之外,就是江对岸的武昌户部巷。

户部巷主打小吃,吉庆街主打宵夜,都曾是武汉人心中“汉味”的代表。与吉庆街一样,前些年,户部巷也在政府部门的主导下进行了提档升级。然而,同样是经历了改造,新吉庆街已不复当年风光,户部巷却从147米的狭窄小巷,变成了有4条道路的综合景区。

反思新吉庆街的发展,或许能从户部巷的红火发展中找到启示。

边走边吃保留住草根巷味

5月2日,正值小长假。户部巷内人流如织,许多店家都一直忙个不停,游人三五结伴,一边吃着,一边聊着。

如今的户部巷,已经成为武汉特色小吃的代表,吸引了一批老字号小吃企业扎堆于此,如四季美汤包、蔡林记热干面、德华酒楼、精武鸭脖、周黑鸭,还有户部巷本土孕育的徐唐氏热干面、徐嫂糊汤粉等。

户部巷管委会主任桂新认为,户部巷虽历经多次改造,但每次都保留了草根巷味,这是户部巷的根本,也是汉味小吃的特色,这些“魂”不能丢。

桂新告诉记者,武汉是个码头文化的城市,边走边吃是一代代人的过早习惯,也正是巷味之所在。讲究与时俱进,是在硬件、环境、卫生等方面进行提档升级,但小吃的品质不能丢,巷味更不能丢,不是说门面变大把顾客赶进店里坐下吃就是升级。

审视新吉庆街的改造,完全是以新的室内经营模式代替了旧有的大排档模式,但户部巷并没有这样做。

2008年,户部巷迎来三期改造,商户增加至178家,仍以小型门面为主。“当时是有机会把小门面变成大门面,变成规模更大的美食街区,食客能坐在宽敞明亮的馆子里就餐,但最终没有这么做。”桂新表示,没有这么改的原因在于巷味,这是一种草根特色,在很多人眼里,户部巷的小吃就是草根美食,价廉物美,一次可以多吃几份。改成大餐饮,商户难以适应,顾客也未必买账。

这是户部巷成功的一个原因,也正是新吉庆街失败的一个原因。“这两条街要是没了街边的烟火气,没了露天的边吃边咵,都难以生存。”桂新说。

坚守汉味老字号抱团发展

5月2日下午,记者在户部巷看到,徐嫂糊汤粉、石婆婆的热干面、老谦记的豆丝店前,都站满了食客。不少外地游客,专程来点武汉的小吃。“五一假期平均下来每天要卖2000多碗粉。”徐嫂糊汤粉的老板徐绍娴忙个不停。她告诉记者,“要是冇得特色,哪个来吃口沙?”徐嫂鱼糊粉已经在户部巷经营了20多年,成了户部巷美食中的正宗汉味代表。

反观新吉庆街,曾经入驻的餐饮企业,多是“越秀”这种连锁型的餐饮企业,口味和其他商业街一样,只有一家“老字号”入驻,新吉庆街无力撑起“汉味大本营”。

在户部巷的发展中,也曾一度遇到汉味特色不够鲜明的难题。

2012年时,烤面筋、烤肉串、烤牛蛙等各式烧烤是户部巷人气最旺的小吃,当时百余家商户中至少有三成在做烧烤生意,一个烧烤店一天能卖2000多元。尽管生意红火,但烧烤油烟不仅扰民,街上油淋淋的卫生也难做。

户部巷管委会下定决心取缔烧烤。“烤羊肉串、烤面筋都不是武汉的传统小吃,不利于维护户部巷汉味名小吃的招牌。”桂新表示,留住汉味特色,是最重要的考虑。“武汉的小吃包容性强,但汉味的特色要鲜明,老字号的入驻有磁场效应。”2009年入驻户部巷的蔡林记生意红火,每天能卖5000碗热干面。其负责人王永中表示,一条美食街需要有代表性的老字号来体现本地特色,老字号多了档次提升了,其他商户也会相应调整经营特色,突出汉味的特点。

记者获悉,户部巷在今年7月份将开始第六期改造,将兴建大型餐饮综合楼打造老字号一条街,建成后将用于引进武汉本土老字号。桂新表示,“目的还是为了突出汉味,抱团发展,让户部巷成为汉味餐饮的集合地”。

力拼特色抓品质打响品牌

去年11月,“国民老公”王思聪在户部巷吃小吃的照片登上各大新闻版面,引发网友热议。“以前上学的时候周末经常到户部巷吃东西,价格不贵,花样很多。”在光谷上班的白领秦超告诉记者,现在有外地朋友来武汉,他依然会带着朋友到户部巷吃一顿,“不仅经济实惠,而且又有武汉特色”。“小生意也要凭良心做,跟做人的道理一样。”户部巷的老品牌徐唐氏热干面还是4元一碗,已经有2年没有涨价。虽然这两年店租、工人工资、原材料都在涨,但只要还有一点毛利,老板唐金枝就坚持不涨价。

在制作工艺上,唐金枝也坚持老味道,面要自己掸,芝麻酱也要自己磨。开店三四十年,徐唐氏热干面是从户部巷里走出来的金字招牌,在网友美食帖、美食网站上都是名声在外,也让唐金枝格外爱惜自己的品牌。

徐嫂糊汤粉的老板徐绍娴介绍,现在游客多了,生意更忙,但是鱼糊粉的品质是绝对不能降的。品质坚持住了,顾客的口碑自然来了。

在采访中,记者发现,石婆婆热干面,徐嫂糊汤粉这些户部巷里走出的品牌有一个共同的特点,都是在特色中坚守诚信,一直没有减过料、走过样。正是这种勤劳和对传统工艺的坚守,让这些草根美食汉味浓郁。

记者了解到,在户部巷做传统汉味小吃的商户大多都是本地人,门店属于自有,没有租金的压力。在经营上,也更能专心抓质量拼特色,逐渐成长为户部巷知名品牌。与之相辅相成的是,户部巷的品牌也越叫越响亮。

相比之下,吉庆街的租户就没这么幸运。在新街开街半年后,就有不少商户因生意不好,店租成本高,开始退出经营。

有序改造扩大规模聚人气

新吉庆街一共有三期,但真正用于做餐饮的,只有一期西区,面积只占新街很小的一部分,对比户部巷,新吉庆街重新招商规划,或许能有所启发。

桂新介绍,2002年,户部巷迎来第一次变脸,改造后的户部巷面目一新,老瓦房、破桌椅、泥泞路完全消失,整条巷子干净又整洁,全街还立起了一道19米长、3米高的汉味早点文化墙。2003年9月18日,新户部巷正式开街。徐嫂糊汤粉、徐唐氏热干面、石记热干面、谢氏面窝、陈记红油牛肉面、徐记烧梅等43户经营户入驻。

这次改造,和多年后新吉庆街的改造,其实异曲同工,但开街后,经营发展却是天壤之别。

第一次改造后的户部巷,每天可吸引约3000名市民光顾。由于空间狭小,许多经营户无法加盟。每天早晨,各个早点摊前都排起“长龙”,食客们要想一顿吃上几样早点,得排近1小时的队。于是,2004年进行二期扩容改造,经营商户增至123家。2008年,户部巷迎来三期改造;2010年,户部巷迎来四期改造;2012年,第五期改造后,户部巷商户增加为500余家。今年7月,将进行第六期改造。

“户部巷的规划,都有着具体的目标,有序推进。”桂新介绍,这也能保证,户部巷的发展能够稳步前进。

一次次改造中,“汉味早点第一巷”也扬名万里,成为外地游客来汉的首选之地。反观新吉庆街,2011年底一期开街后,2012年曾对二期进行过招商,但很快停滞,一直到如今,建成多年的二期一直都没有开街,一期西区的餐饮规模,逐渐萎缩,终至凋零。

户部巷在一次次改造中形成规模效应,人气在不断地聚集。反之,新吉庆街的发展多年停滞,错过了发展的最佳时机,想要超越需付出更多的努力。(动向新闻&楚天都市报记者谢玲、董凤龙、曹磊)

(作者: 编辑:唐芳)