歌曲风格和演绎方式多元化

进入80年代中期,国门的开放,为越多越多的人打开了视野。太平洋大西洋吹来的一阵阵风,带来了喇叭裤、皮夹克、大波浪头,也带来了欧美音乐丰富的曲风样式。“睁眼看世界”的中国青年,对艺术、对生活、对未来有了更多的思考和探索。

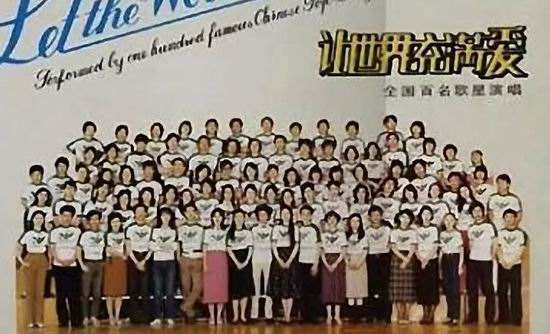

1986年是国际和平年,大洋彼岸,迈克尔·杰克逊率美国众星演绎《天下一家》。这个消息给了时年22岁的内地音乐人郭峰启发。当年5月,由郭峰牵头的一场特殊的演出在北京工人体育馆举行。由篮球场改造的大舞台上,100多位歌手手拉手、肩并肩,齐声同唱《让世界充满爱》,作为国际和平年的献曲。

在中国音乐史上,这是浓墨重彩的一页。演出打破了当时“三个流行歌手不能同台演出”的不成文惯例,崔健、韦唯、杭天琪、蔡国庆、常宽等当时最红的歌手齐齐亮相。歌曲呼应的不只是爱与和平的世界性主题,其曲风也与欧美流行乐接通。各个歌手还借鉴欧美音乐人的表演模式,在大舞台上晒出了各自的绝招:崔健模仿起了迈克尔·杰克逊的招牌“太空步”,25岁的当红舞王陶金跳起了热舞……

这场音乐盛事,在轰动歌坛的同时,也令内地观众大开眼界。此时,新生事物接连出现:本被认为不登大雅之堂的“粗野”的摇滚乐登堂入室了,歌手“扎堆”表演了,歌由的通俗风更浓了。流行音乐越来越多地显露出个性符号——属于个体的,或一个特定群体作为人的情感、情绪、性格和思想的元素。它们在风格各异的歌声中闪耀,点亮了更多普通人的情怀。彰显个性、展示自我,成为青年们的诉求和追求,他们体现在生活方方面面的个性宣示,也在改变着社会。

1987年的央视春晚,阳光帅气的台湾青年歌手费翔一身红衣且歌且舞,唱响了《冬天里的一把火》。这把火煽旺了年轻人的热情的同时,也煽懵了一些听惯主旋律的传统歌迷:怎能不加掩饰如此直白地“吼”出情情爱爱?但是,这“吼”出来的一把火,很快从春晚舞台烧向全国各地。年轻人在这把火里张扬着青春和热情,长期以来在歌里只是羞答答欲说还休若隐若现的个体化情感,如同喷薄而出的火焰,温暖了无数向往自由成长的心灵。

古典与现代的碰撞与融合

80年代中后期,港台风、欧美风深刻影响中国歌坛的同时,内地音乐人也在思考传统文化的回归,以及民族音乐与欧美流行乐如何巧妙融合。此时,由古典名著改编的两部同名电视剧《西游记》、《红楼梦》相继上映,对应的主题曲《敢问路在何方》、《枉凝眉》随着电视剧的热播走红。

演播《西游记》主题曲时,创作者先是使用了电子鼓等西洋乐器,后来因为和古典名著不太搭调而取消,全部统一为民族风格,唱法也从张暴默演绎的当时流行的通俗唱法,改成蒋大为的民族唱法,结果反响良好,广为流传。《红楼梦》主题曲歌词则直接取自原著原文,由作曲家王立平呕心沥血谱出来的曲子古风浓郁,古韵悠长,被歌手陈力唱出清音绕梁的效果。

另一部这个时期的电视剧,改编于当代作家海岩的同名小说《便衣警察》。主题曲《少年壮志不言愁》词意典雅古朴,朗朗上口,蕴含着中国古典文学的韵味。刘欢演唱时用了通俗唱法,他高亢激昂、情感饱满的演绎,为歌曲平添了雄浑豪迈之风。在这首歌里,传统与现代元素良好地嫁接在了一起。

70年代末到80年代中期,政策的暖风带来了万物复苏的春天,一扇扇洞开的窗户让人们看到了外面的阳光和更多更美的风景。流淌在那个年代的热歌中,现代和传统的交汇,中西方文明的碰撞,浓厚的人文气息,不懈的探索精神,共同组合成了时代的解构图。中国音乐承载着一代人的思考和希望,在这一个十年完成了第一轮探索和发现。

(作者: 编辑:ADMIN)